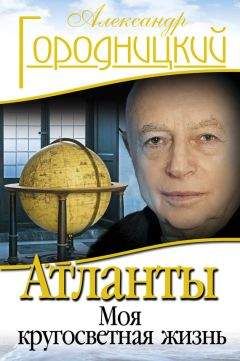

Александр Городницкий - След в океане

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "След в океане"

Описание и краткое содержание "След в океане" читать бесплатно онлайн.

Имя Александра Городницкого хорошо известно не только любителям поэзии и авторской песни, но и ученым, связанным с океанологией. В своей новой книге, автор рассказывает о детстве и юности, о том, как рождались песни, о научных экспедициях в Арктику и различные районы Мирового океана, о своих друзьях — писателях, поэтах, геологах, ученых.

Это не просто мемуары — скорее, философско-лирический взгляд на мир и эпоху, попытка осмыслить недавнее прошлое, рассказать о людях, с которыми сталкивала судьба. А рассказчик Александр Городницкий великолепный, его неожиданный юмор, легкая ирония, умение подмечать детали, тонкое поэтическое восприятие окружающего делают «маленькое чудо»: мы как бы переносимся то на палубу «Крузенштерна», то на поляну Грушинского фестиваля авторской песни, оказываемся в одной компании с Юрием Визбором или Владимиром Высоцким, Натаном Эйдельманом или Давидом Самойловым.

Пересказать книгу нельзя — прочитайте ее сами, и перед вами совершенно по-новому откроется человек, чьи песни знакомы с детства.

Книга иллюстрирована фотографиями.

Когда мы взлетели, то, взглянув на нашу родную льдину, сразу поняли, что покидаем ее вовремя. Главные неприятности, однако, были еще впереди. Почти сразу же после взлета самолет вошел в плотные снеговые облака, и начался «слепой» полет. Минут примерно через сорок мы обратили внимание на замкнутость и озабоченность летчиков, переставших выходить из кабины. Я постучался к ним, и меня с неохотой впустили. «Что-то не в порядке?» — спросил я у командира. «Да обрастаем льдом понемногу, — невесело хмыкнул он, — еще так минут двадцать полетим — и падать можно». «А сколько лету до берега?» — с тревогой спросил я. — «Не меньше часа».

Я вышел к своим. Хотя я и успокаивал их, сказав, что все нормально, они мне не поверили. И так все было ясно. Машина медленно, но неуклонно теряла высоту. Взревывали моторы, переведенные на форсаж, и самолет ненадолго поднимался вверх, но потом снижался снова. И салоне началась паника. Самый молодой геофизик, всегда веселый и остроумный, вдруг начал истерически кричать и требовать, «чтобы мы сели немедленно». Куда садиться? Под редеющим снизу ярусом туч явственно чернели воды Ледовитого океана. Я начал орать на своих сотрудников и стыдить их, ставя в пример летчиков, но это мало помогало, не считая того, что крича на них, я отвлекся от собственного страха. Народ понемногу примолк. Все с ужасом следили в окна за приближающейся хмарью воды, по которой плавали мелкие льдинки. Наконец, уже над самой водой, самолет, дотянув-таки до берега, не разворачиваясь, плюхнулся, точно выведенный штурманом, чуть ли не поперек посадочной полосы и, резко тормозя, остановился, накренясь набок. Выбравшись на дрожащих ногах наружу, мы увидели, что у нас разбито правое шасси. Трудно описать жалкое наше состояние, когда, бледные и трясущиеся, мы выгружали свое имущество из самолета. Единственным счастливцем оказался только наш нетерпеливый коллега, выпивший свой спирт и шампанское еще на льдине, и мирно проспавший весь полет в своем кресле. «Ерунда, — заявил он на следующий день, похмелившись, — никуда мы не падали. Все было в норме, нечего меня разыгрывать — я все отлично помню». Этот случай послужил мне хорошим уроком никогда не откладывать выпивку «на потом»…

Второй раз я попал в Арктику уже в семьдесят втором году, когда участвовал в уже упомянутом перегоне речных судов через все моря Ледовитого океана из Архангельска в Николаевск-на-Амуре. На нашем жестяном суденышке «Морской-10» мне повезло за одну навигацию без аварий и зимовки во льдах пройти от Белого моря до Амура, через суровые льды пролива Вилькицкого и осенние Берингова моря. Что-то недели две мы стояли у острова Вайгач, в поселке Варнике, ожидая улучшения ледовой обстановки в проливах Новой Земли и любуясь недолгой и неповторимой красотой цветущей августовской тундры, заставившей меня написать «Тени тундры».

Много лет дома в Ленинграде, а потом в Москве я упорно продолжал хранить давно не нужное мне старое обмундирование из давних северных экспедиций. Мне жалко было расстаться с таким родным и надежным спальным мешком собачьего меха, с литыми сапогами с длинными голенищами, «летными» меховыми куртками и такими же непродуваемыми штанами. В самом углу на антресолях лежали аккуратно сложенные подсумки с десятью снаряженными обоймами к кавалерийскому карабину и большая россыпь «сэкономленных» патронов к нагану. Меня все время не покидало ощущение ностальгии по этим вещам, с которыми в юности связано было так много. Казалось, стоит снова обрядиться в «энцефалитный» костюм и сапоги с длинными голенищами, навесить на широкий офицерский пояс старый охотничий нож в черном кожаном чехле и горный компас в брезентовой кобуре — и снова станешь молодым, любопытным, ожидающим радостного события за каждым новым поворотом реки. Вещи, однако, понемногу обветшали. Меховые штаны и куртки были распороты для домашних ковриков, патроны утоплены, сапоги и ножи раздарены.

И все-таки что-то осталось. Потом тоже были экспедиции, по всем морям и океанам, на солнечные Гавайские острова, в далекую Новую Зеландию и в Бермудский треугольник, и на недоступное для человека океанское дно. Но эти экспедиции уже не вызывали у меня такой детской первозданной радости, как северные. Может быть, потому, что миновала молодость, и притупилась острота восприятия нового. А может быть, потому еще, что именно Север, его суровые условия, жесткая и непреложная система сложившихся там людских отношений, жизнь в маленьком, оторванном от нормальных условий мужском коллективе, где все надо делить поровну, где простителен страх, но непростительна ложь, дал и основу для формирования в моей юношеской неуверенной душе нравственных критериев человеческого общежития.

Дело, однако, не только в этом. В те давние пятидесятые годы экспедиции в Енисейское Заполярье открыли мне глаза еще и на другое…

В половодье мимо наших палаток по реке Сухарихе проплывали человеческие останки из безымянных захоронений, размытых весенней водой выше нас по течению, где догнивали остатки бараков и сторожевых вышек. А на левом берегу Енисея, вблизи от поселка Ермаково, там, где к Енисею должна была выходить по замыслу «величайшего гения всех времен и народов» печально знаменитая железная дорога Салехард-Игарка, я видел ржавеющие в болотах десятки паровозов ИС («Иосиф Сталин»), завезенных сюда когда-то баржами. Так в Туруханском крае и под

Игаркой стала открываться для меня изнанка сталинской империи.

И еще одно — в этих северных экспедициях я впервые столкнулся со странными песнями, которые пели наши рабочие. Никто не знал их авторов, «просто слышали и все». Говорилось еще и так: «Слова народные, автора скоро выпустят». Песни эти пелись, конечно, не под гитару, а просто так — вечером у костра или прямо у палатки. К одному поющему понемногу неторопливо присоединялись другие. Каждый пел не для других, а как бы только для себя, неспешно вдумываясь в поющиеся слова. Незримая общность того, о чем говорилось в песне, объединяла поющих, и возникало подобие разговора и того странного точного взаимопонимания, которого я не встречал в других местах. Так я впервые понял, что песня может быть средством общения, выражением общего страдания, усталости, грусти. От того, что и жили вместе, и страдали.

Стихи здесь не котировались — они считались проявлением слабости, сентиментальности. Песня — совсем другое дело. Песню можно было петь везде и всегда. В Арктике песни пели все: рабочие после тяжелой работы на лесоповале под комарами и в жаре, летчики после утомительных дневных или ночных полетов со сложными посадками и дурной видимостью, пели геологи после изнурительного маршрута, гладя, не мигая, в желтое пламя вечернего костра. Песни все были, конечно, разные, но тональность их, полное отсутствие бодрячества и фальши, точная психологическая правдивость иногда наивных, но всегда искренних слов, — были неизменны.

Именно там, на Севере, подражая этим услышанным песням, я начал придумывать какие-то нехитрые мотивы на собственные стихи и петь их у костра, не сообщая при этом своего авторства. Так я всерьез начал писать песни, некоторые из которых до сих пор считаются «народными», такие, например, как «Перекаты», «Снег» или «От злой тоски не матерись».

История этой последней песни довольно примечательна. Я написал ее в Туруханском крае в 1960 году как подражание «зековским» песням, которых наслушался к тому времени уже немало. Песня, видимо, прижилась. Уже на следующий год во время полевых работ после какого-то сабантуя наши рабочие, среди которых бывшие зеки составляли немалую часть, слегка подвыпив, стали петь «старые лагерные» песни и, моему удивлению, спели эту мою. Поскольку был я еще молод, глуп и тщеславен, то немедленно заявил о своем авторстве. Вот этого-то, оказывается, и нельзя было делать. Все, что было мне сказано в ответ, практически на русский язык не переводится, а то, что переводится, может быть сведено к лаконичной форме: «Еще раз скажешь, что твоя — пришьем». Угроза была вовсе нешуточной — народ в тех краях подбирался серьезный. «Да за такую песню, — кричали они мне, — надо всю жизнь страдать в зоне! Чтобы ты, фраер с материка, да такую песню придумал? Наша песня, всегда была нашей, понял?» Нашлись даже очевидцы, которые «собственными ушами» слышали эту песню в сороковые в лагерях под Норильском.

Через много лет я снова встретился со своей песней в повести безвременно ушедшего из жизни магаданского писателя и геолога Олега Куваева «Территория». Действие повести происходит на крайнем северо-востоке, в районе Магадана. В ней описывается, как из Нагаевской губы под осень уходит «последний караван», жители собираются на берег прощаться с уходящим северным летом и поют эту песню, «написанную каким-то местным автором».

В середине восьмидесятых на Кольском полуострове, неподалеку от Мурманска, в поселке Заполярный, куда я приезжал в командировку на первую в мире скважину сверхглубокого бурения, начальником которой был Давид Миронович Губерман, старший брат моего друга поэта Игоря Губермана, в местной гостинице я познакомился с молодыми специалистами-врачами, работавшими здесь около года. Узнав, что я геолог и интересуюсь песнями, написанными на Севере, они неожиданно предложили мне показать могилу «человека, который написал песню «На материк». Я очень удивился, но, конечно, немедленно согласился. На следующий день они раздобыли небольшой «уазик», и мы отправились в тундру. Примерно через час езды по трудной дороге мы прибыли в расположение бывшей «зоны» — несколько бараков, обнесенных уже сгнившим от сырых баренцевоморских ветров частоколом с покосившимися пулеметными вышками на углах. Эти «типовые» архитектурные сооружения мне доводилось встречать уже неоднократно в Туруханском крае и на Колыме. Неподалеку притулилось небольшое кладбище: два-три покосившихся креста и несколько безымянных камней. Подойдя к одному из камней, один из моих спутников, сняв шапку, произнес: «Ну вот, тут он и лежит. Он прямо в зоне эту песню придумал, здесь его и прикончили». «За что?» — наивно спросил я. «Как это — за что? За песню, конечно. Ну что ж, надо помянуть». С этими словами он вытянул из внутреннего кармана своей меховой куртки пол-литру «Московской» и стопку. «Подождите, — смутился я, — а вы уверены, что здесь похоронен именно автор этой песни?» «А разве не Городницкий эту песню написал?» — спросили на этот раз уже они у меня. «Да вроде Городницкий». «Ну вот видишь, — а ты сомневаешся». Мы наполнили стопку и поочередно помянули безвременно погибшего автора. Потом сели в машину и уехали обратно в Заполярный. Моей фамилии никто, конечно, не спросил.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "След в океане"

Книги похожие на "След в океане" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Городницкий - След в океане"

Отзывы читателей о книге "След в океане", комментарии и мнения людей о произведении.