Александр Городницкий - След в океане

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

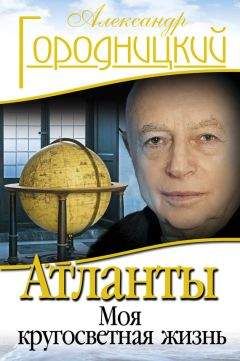

Описание книги "След в океане"

Описание и краткое содержание "След в океане" читать бесплатно онлайн.

Имя Александра Городницкого хорошо известно не только любителям поэзии и авторской песни, но и ученым, связанным с океанологией. В своей новой книге, автор рассказывает о детстве и юности, о том, как рождались песни, о научных экспедициях в Арктику и различные районы Мирового океана, о своих друзьях — писателях, поэтах, геологах, ученых.

Это не просто мемуары — скорее, философско-лирический взгляд на мир и эпоху, попытка осмыслить недавнее прошлое, рассказать о людях, с которыми сталкивала судьба. А рассказчик Александр Городницкий великолепный, его неожиданный юмор, легкая ирония, умение подмечать детали, тонкое поэтическое восприятие окружающего делают «маленькое чудо»: мы как бы переносимся то на палубу «Крузенштерна», то на поляну Грушинского фестиваля авторской песни, оказываемся в одной компании с Юрием Визбором или Владимиром Высоцким, Натаном Эйдельманом или Давидом Самойловым.

Пересказать книгу нельзя — прочитайте ее сами, и перед вами совершенно по-новому откроется человек, чьи песни знакомы с детства.

Книга иллюстрирована фотографиями.

Меня удивило и даже поначалу шокировало, что уже хорошо знакомый с ним мой ровесник Сережа Артамонов вместо почтительного обращения к нему «Давид Самойлович» называет его каким-то странным и никак не подходящим детским именем Дезик. На меня, к моему великому огорчению, Самойлов никакого внимания не обратил, так как почти все оно было тогда поглощено девятнадцатилетней Анной Наль, поражавшей своей яркой внешностью и необычными стихами. Но мне, в те поры терзаемому честолюбием и комплексами поэтической иерархии, казалась счастьем сама возможность быть в доме такого поэта как Самойлов и слушать что он говорит, хотя и говорил он в тот раз почему-то больше не о поэзии, а о вещах от нее, на мой взгляд, далеких — например, о водке. Стихи мои, уже одобренные Слуцким, он слушал недолго, явно скучая, и вполуха. «Да, — сказал он, хмыкнув, — вы не живописец.» — чем поверг меня в полное отчаяние. Потом ему позвонили, и он заторопился в «Метрополь» встречаться с какими-то друзьями.

Снова я увидел его два года спустя, уже в подмосковной Опалихе, куда он, женившись на Галине Ивановне Медведевой, переселился в купленный им просторный бревенчатый дом с довольно большим садовым участком. Дом этот отапливался углем, и поэтому обычно в зимнее время Самойлов наряжался в валенки и свитер, а выходя во двор по хозяйственным делам, облачался в старый армейский ватник и такую же ушанку. На черной бревенчатой стене его кабинета висели старая медвежья шкура, охотничье ружье, несколько фотографий и еще какие-то безделушки. Скрипучая, обитая для тепла дверь вела в коридор и далее — на кухню, где почти круглосуточно хлопотали Галя и ее мать, Ольга Адамовна, что-то дымилось, варилось и пеклось. Вход в «зимний» дом вел через застекленную, насквозь промерзшую террасу, уставленную старыми детскими колясками и пустыми бутылками, разнообразию этикеток которых мог бы позавидовать любой коллекционер. За домом располагались сад и огород, которые, по всей вероятности, могли бы приносить большой урожай, и поначалу действительно приносили, если бы не полное равнодушие главы семейства к садово-огородным занятиям. Поэтому все это понемногу дичало и зарастало, что обеспечивало иногда неожиданное обилие дикорастущей малины.

Почти каждый будний день, не говоря уже о выходных и праздничных, распахивалась никогда не запираемая калитка, и в дом вторгались гости, обычно из числа друзей хозяина. С ними, однако, появлялись затем и их друзья, а то и просто посторонние приезжие люди, желающие повидать поэта и поделиться с ним — кто стихами, кто неудачами. Все они, как правило, шли с бутылками, но похоже, что их абсолютно не интересовало, свободен ли хозяин дома от работы, желает ли он сейчас немедленно бросить свои стихи или переводы и общаться с ними. Так что многие дни и даже ночи превращались в непрерывное застолье, где одни гости вдруг спохватывались о делах и убегали к очередной электричке, по им на смену неизменно появлялись другие. Хозяин же, которого и я уже к тому времени тоже привычно называл Дезиком, постоянно пребывал за столом, и приходилось только удивляться, когда же он успевает работать. А работа была каторжная. Стихи Самойлова печатали в те годы мало, и он жил переводами. Семья между тем разрасталась, появились дети — сначала Варвара, потом Петя, потом Павлик.

Надо сказать, что свой второй брак Дезик официально узаконил только в семьдесят первом году, уже после рождения Пети. При регистрации не обошлось без курьезов. В то время, как народная депутатка торжественно зачитывала казенный текст, старшая дочь новобрачных Варвара, которой к этому времени было уже около пяти лет, вырвалась из рук сопровождавших и кинулась к папе с мамой. «А это кто?» — испуганно спросила депутатша, прервав от неожиданности чтение. «А это их будущий ребенок», — невозмутимо ответил один из свидетелей — Анатолий Якобсон. Дети неизменно болели, всех надо было кормить, и воз переводов все возрастал. Возможно, именно в эти годы Давид Самойлов окончательно сформировался как один из главных мастеров русской школы поэтического перевода. Его поначалу-то и в Союз писателей приняли по секции переводчиков. Любил ли он эту свою многолетнюю кропотливую и не всегда благодарную работу, отнимающую время и силы, этот почти пожизненный литературный оброк, связывающий его жесткими сроками сдачи переводов и произволом редакторского вкуса? Ведь не зря ненавидели переводы, занимались ими по суровой жизненной необходимости многие выдающиеся наши поэты. Анна Андреевна Ахматова сказала как-то, что «переводить стихи — все равно, что есть собственный мозг». Помню, уже в Пярну Дезик должен был переводить какую-то огромную драму в стихах, к которой у него душа не лежала. Это называлось «двигать шкаф».

И все-таки мне кажется, что Самойлов любил переводить. Во всяком случае, стихи своих любимых поэтов он переводил с таким блеском и свойственной только ему изящной легкостью, что они органично перевоплощались в русские стихи. Благодаря удивительной музыкальности, тонкому поэтическому слуху и неповторимому таланту пересмешника, русские читатели впервые смогли открыть для себя многих поэтов Франции и Польши, Венгрии и Чехословакии, Грузии и Армении, Литвы и Эстонии. Более того, его переимчивый слух позволил ему воплотить в своих стихах многие интонации народной славянской поэзии. Отсюда стихи о воеводе Вуке, отсюда знаменитые его строки:

Если в город Банья Лука

Ты приедешь как-нибудь,

Остановишься у бука

Сапоги переобуть…

Отсюда, наконец, его несколько неожиданные для современников баллады последних лет «Ясеневый листок», «Вставайте, Ваше величество» и другие. Так Самойлов, как некогда Пушкин, брал вечные камни народной поэзии для своих поэтических изданий.

Слава Самойлова как поэта-переводчика быстро распространялась по всей стране. Издательства наперебой заказывали ему переводы. Многие поэты южных республик приезжали к нему с ящиками коньяка или винными бочонками, приложенными к рукописям. Заслуживали ли их стихи переводов такого поэта как Самойлов? Не знаю, да это теперь и не важно, потому что русские переводы, опубликованные под их именами, были уже настоящими стихами. Дело доходило до курьезов, когда к Самойлову приезжали эмиссары с юга и за обильным столом говорили ему: «У нас есть очень хороший поэт… Надо, обязательно надо, чтобы именно вы перевели его стихи. Это настоящий поэт, очень большой. Его надо открыть для русских. Только вот у него рифма иногда бывает слабовата. Надо ему помочь с рифмой. Да, и вот у него не всегда образов достаточно в стихах. И с этим ему надо помочь… Очень просим».

Я вспоминаю авторский вечер одного из действительно хороших литовских поэтов Эдуардаса Межелайтиса, проходивший в Москве в ЦДЛ несколько лет назад. Зал был полон. Сначала Межелайтис читал свои стихи на литовском языке, мало понятном большинству аудитории, а потом эти же стихи читали по-русски поэты, переводившие его — Белла Ахмадулина, Юрий Левитанский, Андрей Вознесенский. В конце вышел Давид Самойлов, который, судя по румянцу и блеску в глазах, попал на сцену уже через буфет. Он блистательно прочел несколько стихотворений Эдуардаса Межелайтиса в своих переводах, а потом неожиданно сказал: «За что я люблю моего друга Межелайтиса? За то, что он очень умный человек и подружился с хорошими русскими поэтами, которые переводят его стихи на русский. Вот поэтому-то он и классик». Межелайтис и впрямь оказался умным человеком, и дело закончилось смехом.

Лет десять назад в Москве, в театре «Современник» была снова поставлена знаменитая комедия Шекспира «Двенадцатая ночь». Поставил ее специально приглашенный для этого английский режиссер Питер Джеймс. По этому случаю Давиду Самойлову театр заказал новый перевод пьесы. И Самойлов перевел Шекспира, притом совершенно современным языком, языком Москвы семидесятых годов, да еще и несколько озорных зонгов написал к комедии на музыку Давида Кривицкого. Я присутствовал на премьере в театре на Чистых Прудах, куда, ввиду отсутствия билета, прошел по номерку от пальто Самойлова из гардероба. В спектакле, конечно, были заняты все ведущие актеры: Мальволио играл Олег Табаков, сэра Эндрю Эгьючика — покойный ныне Олег Даль, шута — Валентин Никулин. Главное ощущение, оставшееся у меня от спектакля, — постоянное состояние совершенно до неприличия неудержимого смеха, овладевавшего мной на протяжении всего театрального действия. Смеялся я так, что на меня оборачивались соседи. После спектакля всех актеров и англичанина-режиссера много раз вызывали на сцену бурными аплодисментами. Наконец, вытащили туда и Самойлова и долго ему хлопали. Вернувшись оттуда, он сказал мне, тронутый успехом: «Ты понимаешь? Я же выходил за автора!»

Помнится, потом поехали отмечать премьеру в его московскую квартиру, бывшую тогда на Пролетарском проспекте. Было много народу, включая английского гостя. Все говорили о том, что Самойлов должен теперь перевести заново все комедии Шекспира, чтобы дать им новую жизнь — как Пастернак дал новую жизнь шекспировским трагедиям. Жена же Галя этой идеи явно не одобряла. Меня это удивило, и когда гости разошлись, я спросил ее об этом. Она сердито ответила: «Дезик должен прежде всего писать стихи». «Что ты, — возразил я, — это ведь тоже стихи — Шекспир». «Ты не знаешь Дезика, — сказала она. — Он все хочет делать сразу: стоять на сцене, переводить Шекспира, пить с друзьями, крутить роман и писать гениальные стихи, и при этом в одно и то же время. Так не бывает». Она была права. Больше Давид Самойлов Шекспира не переводил…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "След в океане"

Книги похожие на "След в океане" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Городницкий - След в океане"

Отзывы читателей о книге "След в океане", комментарии и мнения людей о произведении.