Александр Городницкий - След в океане

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "След в океане"

Описание и краткое содержание "След в океане" читать бесплатно онлайн.

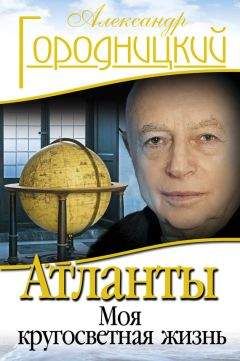

Имя Александра Городницкого хорошо известно не только любителям поэзии и авторской песни, но и ученым, связанным с океанологией. В своей новой книге, автор рассказывает о детстве и юности, о том, как рождались песни, о научных экспедициях в Арктику и различные районы Мирового океана, о своих друзьях — писателях, поэтах, геологах, ученых.

Это не просто мемуары — скорее, философско-лирический взгляд на мир и эпоху, попытка осмыслить недавнее прошлое, рассказать о людях, с которыми сталкивала судьба. А рассказчик Александр Городницкий великолепный, его неожиданный юмор, легкая ирония, умение подмечать детали, тонкое поэтическое восприятие окружающего делают «маленькое чудо»: мы как бы переносимся то на палубу «Крузенштерна», то на поляну Грушинского фестиваля авторской песни, оказываемся в одной компании с Юрием Визбором или Владимиром Высоцким, Натаном Эйдельманом или Давидом Самойловым.

Пересказать книгу нельзя — прочитайте ее сами, и перед вами совершенно по-новому откроется человек, чьи песни знакомы с детства.

Книга иллюстрирована фотографиями.

Именно тогда на берегу Волги, неподалеку от Самары, зажглись первые костры ежегодного фестиваля самодеятельной песни, посвященного памяти Валерия Грушина, куйбышевского студента, погибшего при спасении детей на таежной реке, зазвенели гитары, зазвучали голоса молодых авторов. Лето за летом в первое воскресенье июля за одну ночь, как в сказке, возникал шумный палаточный город, вмещавший иногда более ста тысяч жителей, и снова исчезал до следующего года. Но исчезал не бесследно: оставались в памяти песни, услышанные здесь, оставалась память в душе каждого, кто посидел у одного из этих бесчисленных костров, хлебнул пахнущего дымом чая из закопченной кружки, увидел десятки микрофонов, привязанных к удилищам, протянутым над головами поближе к поющему. Именно этот, никем особо не афишируемый, а потом и попросту запрещенный песенный праздник стягивал сюда, в самое сердце России, десятки тысяч юношей и девушек из разных областей страны — от Бреста до Петропавловска-Камчатского.

Фестивали, как правило, завершались знаменитой «Жигулевской кругосветкой» — десятидневным плаванием по Волге, Усе и Жигулевскому морю на ялах и байдарках. Здесь любители авторских песен как бы наяву приобщались к суровой романтике того, о чем пели: к необъятному простору воды, к суровым волжским штормам, не уступающим морским, к скупому палаточному уюту и товариществу впервые встретившихся людей, объединенных песней, и наконец, к главному — к плывущей слева и справа любимой своей многострадальной родной земле, израненной карьерами и каменоломнями, потравленной лихими лесозаготовителями, с реками, почти уничтоженными промышленными отходами. Так в самую глухую пору брежневского застоя, задолго до перестройки и гласности, появился новый социум, сплоченный песнями.

К началу семидесятых годов клубы самодеятельной песни возникли как грибы уже в 196 крупнейших городах Союза, объединив более двух миллионов человек.

Сейчас, когда одна за другой начинают формироваться различные партии и «неформальные объединения», я думаю о том, что именно клубы самодеятельной песни в беспросветное, казалось бы, застойное время — в семидесятые годы, когда Суслов «над страною простер совиные крыла», образовали первое «неформальное объединение». Песни, вокруг которых объединились люди, были не самоцелью, а лишь условным опознавательным знаком «свой-чужой», как на современных реактивных истребителях. «Ты любишь эти песни? Значит, мы любим одно и то же. Тогда иди к нам. У нас общие друзья, а следовательно, общие враги». Как правильно написал Юрий Визбор в одной из своих песен: «Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги — значит, есть, наверно, и друзья».

Повсюду — в институтах, на заводах, в городских районах создавались поющие «кусты», входившие в состав городских, районных и республиканских клубов. Места многочисленных фестивалей сохранялись в глубочайшей тайне, чтобы не пришли «хвосты». И хотя ничего «крамольного» в движении самодеятельной песни не было, оно все время находилось под неусыпным оком КГБ, которое, в частности, неоднократно бесцеремонно вмешивалось в работу жюри и составление концертной программы Грушинских фестивалей. Подсчитывали, например, «число людей еврейской национальности» в оргкомитете фестиваля и среди участников. Бдительно слушали у ночных костров, не запоет ли кто-нибудь сдуру запрещенные песни Галича или Кима.

Помню, какой скандал возник, когда после одного из фестивалей, уже на городском концерте, почетные гости и члены жюри Татьяна и Сергей Никитины спели свою знаменитую песню на стихи Давида Самойлова «Смерть Ивана». Ревнителям идейной чистоты в штатском не понравились строчки: «Может, так проживем, безо всяких царей? Что хошь твори, что хошь говори!» «Это что же такое, кто разрешил петь?» — возмутились «инстанции». Все мои попытки возражать, ссылаясь на то, что эти стихи многократно опубликованы в книгах Самойлова, успеха не возымели.

Времена, впрочем, были крутые. Примерно в ту же пору в Саратове, где выступала с гастролями Елена Камбурова, бдительные партийные власти обратили внимание на «идейно не выдержанные» строчки в одной из исполненных ею песен:

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?

В Москву немедленно был отправлен донос, и выступления Камбуровой надолго были прерваны.

Особенно лютыми были две атаки на авторскую песню и клубы КСП: первая, о которой уже упоминалось, началась в 1968 году сразу же после знаменитого фестиваля КСП в Новосибирске, где выступил Александр Галич. Неприятностей тогда хватило не только организаторам, но и всем песенным клубам страны. Поводом для второй атаки, после которой партийные власти перешли к прямому запрещению деятельности клубов самодеятельной песни и фестивалей, послужил в 1981 году юбилейный XV фестиваль московского КСП, плотно обложенный стукачами, после чего сам клуб был распущен.

Говорят, что всемогущему в то время товарищу Гришину доложили, что КСП представляет собой серьезную опасность — «он может, передавая сообщение по цепочке, тайно вывести под Москву и собрать в условленном месте за несколько часов до десяти тысяч человек». «Нам такие клубы не нужны», — грозно заявил партийный лидер. Припомнили и то, что на поляне, где проходил загородный концерт московского фестиваля, красовался плакат «Слава КСП» и многое другое. Сразу же были запрещены и другие клубы, а заодно и все фестивали, начиная с Грушинского. У меня дома до сих пор хранится фотография пустой поляны на берегу Волги, посредине которой на вбитом колу прикреплена надпись «Фестиваль отменен». Стихийно прибывших на берег Волги энтузиастов, пытавшихся собраться здесь «нелегально», вылавливала милиция и отправляла обратно. Запреты эти сняты были лишь в последние годы, уже с приходом гласности.

Сейчас, в начале девяностых годов, в бурную эпоху перестройки, авторская и самодеятельная песня как будто потеряла свое былое значение. Из некогда крамольного направления она стала как бы искусством ретро. Ну кому нужно теперь тихое звучание гитары, когда под электронный рев певцы современного «тяжелого рока» громко выкрикивают со сцен под одобрительный гул приплясывающей толпы куда более политически острые строки.

Несмотря на продолжающийся интерес, фестивали самодеятельной песни, теперь вполне разрешенные, как правило, не открывают ничего интересного по части новых авторов и превращаются в песенные «тусовки». На радио и телевидение под маркой «авторской песни» хлынул поток откровенной пошлости и бездарщины.

В последние годы в серии своих интервью, в том числе во время выступлений в США, в штате Вермонт, где он читал лекции в Университете об авторской песне, Булат Окуджава неоднократно подчеркивал, что авторская песня шестидесятых годов умерла раз и навсегда, что родилась она «на московских кухнях» и была своеобразным творческим протестом московской пишущей интеллигенции, сродни тогда же возникшему и раздавленному позднее Андроповым диссидентскому движению…

Это можно считать справедливым только в том случае, если свести все движение авторской и самодеятельной песни лишь к творчеству ведущей «московской группы» — Окуджавы, Галича, Кима, Анчарова и в известной степени Высоцкого. Несмотря на их определяющий вклад в развитие авторской песни в шестидесятые годы, одно их творчество не в состоянии исчерпать все многообразие массового песенного движения, вдруг родившегося на рубеже пятидесятых и шестидесятых. Булат Окуджава прав, если брать в расчет всего-то неширокий круг московской интеллигенции, однако кроме интеллигенции был еще многомиллионный обманутый и угнетенный народ, который начал обретать свой собственный голос.

Не только на московских кухнях родилась авторская песни, а в «чистом поле» на тяжелом подневольном труде, и в дальнем изнурительном походе, на Воркуте и Колыме, и свинцовых потемках ГУЛАГа, где остались безымянными песни сгинувших авторов — «Идут на север срока огромные» или «Черные сухари». Так что не на кухнях ей и кончаться. Смертелен ли нынешний кризис авторской песни? Время покажет. Лично я думаю, что, как не раз было в многовековой истории народной песни, за падением последует новый взлет.

На эти размышления навели меня события у Белого дома в дни августовского путча. Все знают, что в эти трагические, полные тревоги и надежды дни и ночи на баррикадах у Белого дома звучали молодежные рок-ансамбли, подбадривая усталых, промокших и практически безоружных его защитников. Это сразу же было подхвачено телевидением и радио, об этом писали газеты. Все помнят, конечно, многочасовой «концерт победителей», транслировавшийся на всю страну, тогда еще единую. Гораздо менее известно другое: в самое тяжелое время, девятнадцатого, и особенно вечером и ночью двадцатого числа, когда возводились баррикады и одно тревожное известие спешило сменить другое, стоя под дождем в темноте, люди пели «авторские песни» пятидесятых годов. Это не было концертом. Пели ребята у Горбатого моста, передавая по цепочке камни из развороченной мостовой и складывая из них баррикаду, пели под проливным дождем, плотно, плечом к плечу прижатые в толпе под балконом Белого дома, когда Руцкой объявил о возможности близкого штурма и попросил отойти назад от окон — на случай, если полетят стекла. Туда пришли ребята из московского Центра авторской песни, прихватив с собой несколько гитар и спальные мешки. Они пели всю ночь, и песни подхватывали окружающие. Что пели? Ну конечно, «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке» — песню, как бы специально для этого написанную. Действительно, если меня не подводит память, Булат Окуджава написал эту песню для спектакля о декабристах, так же героически стоявших когда-то на Сенатской площади. Пели «Атлантов». И сам я до хрипоты много раз их пел, и меня самого поражало, что старые слова обретают новый смысл. Пели Визбора «Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?» — и эта песня оказалась кстати. Пели Кукина и Долину, Анчарова и Якушеву, Новеллу Матвееву и Галича, и какие-то неизвестные мне песни молодых авторов. Пели не для кого-нибудь, а для себя. Чтобы согреться. Чтобы развеять тревогу. Чтобы убедиться, что вокруг свои. Самое интересное, что пели в основном не «старики» моего поколения, которых там было не слишком много, а молодые. Это была их Сенатская площадь, их бой. А песни звучали «наши» — из шестидесятых годов.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "След в океане"

Книги похожие на "След в океане" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Городницкий - След в океане"

Отзывы читателей о книге "След в океане", комментарии и мнения людей о произведении.