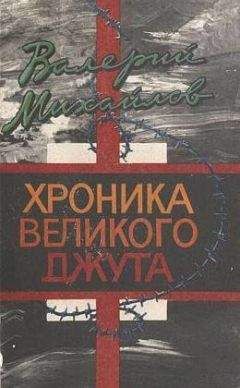

Валерий Михайлов - Хроника великого джута

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Хроника великого джута"

Описание и краткое содержание "Хроника великого джута" читать бесплатно онлайн.

Эта книга – первое крупное исследование истоков, причин и характера великой казахской трагедии, произошедшей в начале 30-х годов. Тогда под видом сплошной коллективизации большевики попытались осуществить этиоцид – уничтожение народа. «Важнейшее» мероприятие в ходе мировой революции, стоившее Казахстану миллиона с лишним жертв, провел соратник Ленина и Сталина, личный друг Свердлова, один из организаторов и исполнителей убийства царя Николая II Ф.И. Голощекин.

В книге, раскрывающей технологию большевистского этноцида, приводятся потрясающие свидетельства тех, кто уцелел в период массового голода.

Документальная повесть рассчитана на массового читателя.

«135 ВЕСЕЛЫХ фокусов-загадок в одной книге

«Физика в развлечениях»

Цена с пересылкой 1 р. 70 к.

Высылает кн. дело «Литература», г. Одесса…»

Что же происходило на самом деле, пока с газетных страниц сыпались все эти директивы, угрозы, радужные обещания политиков и пока одесское книжное дело «Литература» старалось поразвлечь, не без выгоды для себя, публику? Какова была в действительности кипучая жизнь, о которой восклицал первый секретарь крайкома и которую не желала замечать пресса?

Про колхозы людям, как потом выяснилось, ничего почти не говорили. Хватало одного собрания, чтобы объявить о коллективизации и тут же проголосовать. Уполномоченных не занимало, хочет ли, нет ли человек стать колхозником. Вопрос задавался следующий:

– Кто против коллективизации?

Впрочем, во многих районах, бывало, и поясняли, что всем, кто не вступит в колхоз, нарежут самую плохую землю. Где-нибудь в песках, в горах. А с поливной земли сгонят. Имущество отберут. Самих людей, не желающих трудиться совместно с другими, вообще выселят из родных аулов и деревень. Такая доходчивая разъяснительная работа велась, к примеру, в Таласском районе Сыр-Дарьинского округа и во многих других местах.

В том же Таласском районе создавали огромные и практически неуправляемые колхозы с многими сотнями хозяйств, разбросанных в радиусе полусотни верст. У кочевников, живущих в песках, отобрали весь скот и все имущество, за исключением самых необходимых предметов домашнего обихода. Новое начальство строго-настрого запретило что-либо продавать или покупать без особого на то разрешения.

В Илийском районе Алма-Атинского округа в колхозы сгоняли прямым нажимом, угрозами и при этом не знакомили даже с уставом артели. Если кто-то спрашивал: а можно ли не вступать в колхоз, – ему отрезали: нельзя.

В одном из аулов Кзыл-Ординского округа уполномоченным по коллективизации был некто Утешев, по должности бригадир. Он сразу предупредил, что тот, кто отказывается войти в колхоз, отныне считается прямым врагом социализма и советской власти. И, стало быть, невступившему грозят: выселение, конфискация, лишение избирательских прав и арест. Он и арестовывал – вплоть до батраков. «Масса загнана в колхоз исключительно в административном порядке. Но районное руководство считает колхоз благополучным и образцовым», – писал в крайком партии Сарсеков.

Кара-Калпакский обком телеграфировал своему вышестоящему начальству (Кара-Калпакия тогда входила в состав Казахстана) о том, что каждый районный работник обязывался местными властями создать «определенное» количество колхозов, «отсюда нездоровое соревнование, явное принуждение, запугивание, отягощение налогами, арест одновременно 90 дехкан, заявивших о нежелании войти в колхоз». Кроме всего прочего, повсюду обманывали людей: дескать, как только организуют колхоз, сразу же завалят его промтоварами, пригонят машины и трактора…

В Затобольском районе Кустанайского округа раскулачивали и лишали избирательных прав середняков. «Не вступаешь в колхоз – будешь на селе кулаком считаться, потому что ты против коллективизации; а некоторые уполномоченные заявляли: или иди в колхоз, или мы тебя под откос…»

Вот и рифма нашлась – чем не поговорка, рожденная кипучей жизнью.

В том же Затобольском районе «в большинстве колхозов обобществляется полностью скот, овцы, а в ряде колхозов – птица, и даже арбузные, огуречные и т. п. семена».

Уральским казакам-переменникам 16-го кавалерийского полка дали приказ – не позже 23 марта вступить в колхозы, иначе будут лишаться права голоса и исключаться из полка.

В Петропавловском округе, где была намечена сплошная коллективизация, уполномоченный Федотов, агитируя в колхозы, угрожал невступающим налогами, заключением в ИТД и пр.

На Аральском море (тогда еще полноводном, поскольку не были обобществлены воды Сырдарьи и Аму-дарьи уполномоченными более позднего поколения) коллективизировали рыбаков. Хозяйства, разбросанные на протяжении 200-300 верст, объединили в один колхоз.

Под Алма-Атой сгоняли в колхозы садоводов…

И еще о Таласском районе – подробную записку о тамошней коллективизации написал Асылбеков:

«…С 15 марта началось фактическое обобществление скота, устройство городков из юрт… После приказа правления во все концы были посланы «бельсенде» с длинными волосами (знак беспощадности) с приказом о немедленном перекочевывании на пашню. Эти «бельсенде» заставляли кочевать два раза на день (до обеда и после обеда), они не обращали внимания на то, что верблюды страшно худы и наступило время ягнения овец. Вследствие таких принудительных кочевок пала масса верблюдов и ягнят. После перекочевывания было выдумано устройство городка из 300-400 дворов. Кибитки всех колхозников были построены шпалерами… и были выделены в качестве скотных дворов юрты путем уплотнения и вселения хозяев в юрты других семей.

…Поселок был разбит на несколько групп. Овцеводческая группа, в расположении которой находились овцы (население за недостатком кормов пользуется овечьим молоком), оказалась в благоприятных условиях, а остальная часть колхозников форменнейшим образом голодала».

Эту записку огласил Голощекин на Седьмой конференции в июне 1930 года – одно из немногих, двух или трех, не больше, косвенных упоминаний о начинающемся голоде. Да и эти упоминания прошли в печать только потому, что бедствие лишь надвигалось на Казахстан, как и на все остальные хлебные и скотоводческие – кормящие – области страны. Впоследствии ни печать, ни официальные лица ни слова не сказали о всенародной голодухе и море, даже намек на это был под запретом – до самой смерти Сталина, а практически – до нынешних дней.

Филипп Исаевич, с партийной принципиальностью в исправлении ошибок и, разумеется, полностью позабыв про свои хлесткие понукания полугодовой давности, зачитал записку Асылбекова и принялся с трибуны разоблачать перегибщиков:

– Вот, товарищи, к каким последствиям приводила «коммуномания» на местах.

(А к чему же еще она должна была привести, если как раз накануне этих событий, 13 февраля 1930 года, крайком разослал директиву «О создании условий для перевода колхозов из низших форм в высшие (артель, коммуна) на основе действительного и полного обобществления всех средств производства» (разрядка моя. – В.М.).

Голощекин продолжал.

– Ведь когда обобществлялись маленькие «коровки» потребительского характера, которыми крестьянка кормила своих детей, то она вынуждена была с крынкой ходить и вымаливать стакан молока. Это, между прочим, способствовало подрыву кормовой базы. Эту «коровку», козу хозяйка кормила остатками со своего стола, а тут их стали кормить тем, чем кормят рабочий скот. Разве мы этим путем не подрезали животноводство?

Не потому вспомнил он про мифическую для него крестьянку и ее детей, что они нуждались, а потому, что кормовая база подрывалась у обобществленной «маленькой коровки, козы», и еще и на это можно было свалить причины огромных потерь в животноводстве.

Однако продолжим примеры кипучей жизни в первую волну коллективизации.

В селах Алексеевке, Юрьевке, ауле № 8 Сыр-Дарьинского округа у середняков за несдачу семенного зерна конфисковали все имущество.

В Кантемировке начали обобществлять одежду, домашнюю посуду, а местный агроном Фросов стал проводить обобществление собак и кошек.

В Семипалатинском округе некоторые районные уполномоченные и райкомы вдохновлялись таким логическим построением: «Середняк – будущий кулак, а потому на него можно и должно распространять все меры, которые допускаются к кулаку». Методы были обычные: объявление чуть ли не военного положения для проведения трудповинности (свободный труд крестьян превратился в трудповинность, мечту Троцкого), изъятие всех семенных запасов (чему-чему, а изымать, конфисковывать, реквизировать, экспроприировать, или попросту грабить – и уже, как видим, не «награбленное» (имущество помещиков и капиталистов), а «свое», трудовое, этому-то диктатура пролетариата своих активистов научила), преувеличение посевных заданий для середняков, угрозы конфискации и выселения, аресты, суды и конфискация имущества до белья включительно…

В Энбекши-Казахском районе обобществляли юрты..

В Ирджарском районе Сыр-Дарьинского округа – охотничьи ружья и швейные машины, в других районах – уток и гусей.

В Иссыкском районе Алма-Атинского округа сгоняли людей на собрания и после этого объявляли село «сплошным колхозом». Коллективизация шла под лозунгом: «Кто не в колхозе, тот враг советской власти, и его постигнет участь высланного кулака».

Один крестьянин села Тургень недоуменно спросил на собрании:

– Все станут комиссарами, а кто работать будет? Продуктов и так мало, а если работать по 8-10 часов, их станет еще меньше…

Уполномоченные, орудовавшие в Илийском районе, устрашали верующий народ, что за соблюдение «уразы» будут взимать налог в 20 фунтов хлеба. В некоторых аулах рисовали «перспективу» счастливого будущего – «ставили вопрос о необходимости перехода на совместную семейно-бытовую жизнь». Значит, отнюдь не без оснований были «байские слухи» о том, что «в колхозах будут обобществлены и жены и дети».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Хроника великого джута"

Книги похожие на "Хроника великого джута" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валерий Михайлов - Хроника великого джута"

Отзывы читателей о книге "Хроника великого джута", комментарии и мнения людей о произведении.