Рефат Аппазов - Следы в сердце и в памяти

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

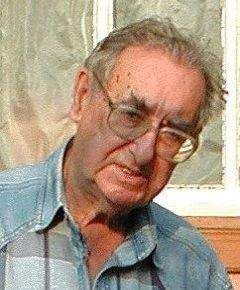

Описание книги "Следы в сердце и в памяти"

Описание и краткое содержание "Следы в сердце и в памяти" читать бесплатно онлайн.

Рефат Фазылович Аппазов - один из немногих крымских татар, кого в минимальной степени коснулась трагедия депортации крымскотатарского народа. Ему посчастливилось работать рядом с легендарным главным конструктором С.П.Королёвым и быть соучастником многих выдающихся событий в области ракетно-космической техники. В конце 1980-х годов Аппазов активно включился в движение по восстановлению прав своего народа, был одним из инициаторов созыва ІІ-го Курултая крымскотатарского народа, членом президиума Меджлиса крымскотатарского народа. Книга, повествующая о некоторых значительных событиях его жизни, об интересных наблюдениях автора, написана образным и живым языком. Трагические страницы сменяются ироническими с изрядной долей юмора, оставляя место историко-политическим оценкам и даже философским рассуждениям.

При отборе кандидатов на контакты с американцами учитывались, в порядке важности, следующие данные: партийность, семейное положение (наличие семьи и детей), отсутствие изъянов в анкетных данных (включая пункт 5 - национальность), квалификация, здоровье. Неудивительно, что как только появились признаки надвигающегося сотрудничества с американцами, на нашем предприятии резко повысилась активность со стороны инженерного персонала по вступлению в партию. Закоренелые противники методов партийного руководства массами вдруг резко изменили своё отношение к "организующей и руководящей силе" нашего общества и, расталкивая локтями друг друга, ринулись в её ряды. Именно расталкивая, так как в описываемые годы была введена своеобразная квота для представителей интеллигенции, желающих вступить в партию. Это было связано с усиливающейся тенденцией убывания в рядах партии представителей её авангарда - рабочего класса. Между несколькими инженерами-друзьями разворачивалась конкурентная борьба за право оказаться в очереди первым. Стремление увидеть свет и получить какие-то материальные выгоды от предстоящих поездок, да ещё в перспективе заиметь дополнительные шансы по повышению в должности заставляло людей пересмотреть своё отношение к членству в партии. В одном только моём отделе, занимавшем по числу членов партии (в процентном отношении ко всем работающим) одно из последних мест на предприятии, число членов партии к моменту завершения программы "Аполлон-Союз" (1975 год) увеличилось более чем вдвое. Естественно, весь процесс отбора претендентов на встречи с американской стороной и участие в программе "Аполлон - Союз" попал под контроль партийной организации. Это называлось проведением партийной кадровой политики.

Но вернёмся к полигонной жизни. Работа на полигоне - это особый вид деятельности, совсем не похожий на ту работу, которую каждый из нас выполнял у себя на предприятии. Здесь собираются самые опытные специалисты многих предприятий, объединённые общей задачей подготовки и пуска одного из самых сложных и капризных созданий - ракеты. Чтобы обсудить любую проблему с любым человеком - независимо от чина и должности, места работы, ведомственной принадлежности - не нужны ни телефон, ни поездки в другой город, ни согласования со своим начальником. Все находятся рядом, и все заняты одним и тем же делом, постоянно, и день и ночь. Здесь как нигде проявляются все человеческие качества людей, их слабости и сильные стороны. Кто-то здесь обретает верного друга, кто-то, наоборот, теряет его. Поездки на полигон, по крайней мере в начальную пору, воспринимались как своеобразное поощрение: во-первых, каждому хотелось быть среди первых, кому удастся увидеть своими глазами результаты почти фантастических проектов; во-вторых, это всегда означало доверие как специалисту высокой квалификации.

На полигон почти всегда отправлялись на самолётах, чтобы сберечь время. Если время лёта до Капустина Яра на самолётах ЛИ-2 составляло около четырех часов, то до Байконура путешествие растягивалось до 11-12 часов. Скорость 300-350 километров в час, высота полёта 3-4 км, фюзеляж не герметизирован и не отапливаем, сидячие места - ледяные дюралевые лавочки вдоль фюзеляжа. Если к холоду, царившему внутри, добавить разрежённую атмосферу и беспрерывную болтанку, можно будет в какой-то степени представить себе уровень комфорта и состояние пассажиров в этих полётах. Иногда удавалось устроиться на ИЛ-12, на котором условия были значительно лучше. При полёте в Байконур и обратно всегда производили одну промежуточную посадку в небольшом аэродроме города Уральск. Эта посадка лишний раз напрягала барабанные перепонки наших ушей, не привыкших к резким изменениям внешнего давления (лётчики почему-то снижались очень быстро). Зато в этом самом аэродромчике был небольшой ресторанчик с отличной кухней и неожиданно приятным обслуживанием. Здесь подавали бесподобные беляши, прекрасный бифштекс с большим количеством жареного лука, отлично готовили лангет из свежайшего мяса. После вкусной горячей пищи, подкреплённой стопкой-другой по вашему вкусу, вторая часть пути преодолевалась несколько легче. И всё же после такого перелёта не так-то быстро можно было прийти в себя. Но бывали и такие случаи, когда всю ночь находились в воздухе, а на утро, по прилёту на новое место, не успев ни устроиться с жильем, ни умыться, с ходу направлялись на заседание Государственной комиссии или технического руководства для очередного срочного разбирательства с какой-либо нештатной ситуацией. А таких нештатных ситуаций было множество - от мелких и быстро устранимых до весьма сложных и, прямо скажем, катастрофических.

К счастью, за всю полувековую историю ракетно-космической техники подлинных катастроф было всего несколько, хотя, судя по имеющим хождение слухам в народе, о многих случаях гибели космонавтов якобы открыто не сообщалось, а то, что сообщалось - это капля в море. Некоторые из подобных слухов, родившихся и распространяемых в разные годы, я хорошо помню. Так, упорно толковали о том, что одного (или даже нескольких) космонавтов, выведенных на орбиту, по каким-то причинам не удалось возвратить на землю. Одни говорили, что они умирали медленной смертью на орбите, не имея пищи, воды, воздуха и тепла, другие говорили, что эти космические корабли были взорваны на орбите, чтобы предотвратить мучительный процесс умирания. В другое время поползли слухи о множестве случаев гибели космонавтов при взрыве ракеты-носителя на участке выведения на орбиту. Много версий было высказано о судьбе и гибели Юрия Гагарина. То его "упекали" в психбольницу за непочтительное отношение к Брежневу, то он захватывался "пришельцами" из других миров и увозился на НЛО, то он погибал при втором своем старте и т. д. Нужно признать, что почва для появления и распространения подобных слухов была создана у нас самая благоприятная из-за порочной репутации наших средств массовой информации, объединённых под эгидой ТАСС[6] и строго следовавших указаниям органов Госбезопасности. Люди хорошо понимали, что у нас многие события истолковываются вопреки их истинному смыслу; факты, могущие нанести ущерб нашему престижу в какой бы то ни было области, умалчиваются; малейшие достижения (даже если их вовсе нет, но они нужны позарез) преподносятся в гиперболизированном виде. Конечно, при подобной политике могли быть скрыты от общественности и трагические события, связанные с жизнью и работой космонавтов, тем более, что никаких, насколько я помню, официальных ТАССовских опровержений этих слухов и домыслов не появлялось. Только изредка в каких-либо интервью или популярных статьях затрагивалась эта тема.

Мне по долгу службы постоянно приходилось быть в эпицентре событий, связанных с любыми аномалиями в полётах, поскольку без баллистической экспертизы нельзя было сделать ни одного мало-мальски грамотного заключения. Не берусь ответить на вопрос "почему?", но со стопроцентной достоверностью могу подтвердить, что ни одного случая утаивания гибели космонавтов в нашей практике не было. Обо всех трёх известных случаях сообщалось практически немедленно, а публикуемые затем сообщения о расследовании причин трагедии достаточно точно отражали техническое существо проведённого анализа.

Может быть, для читателя будет небезынтересно вкратце воскресить в памяти эти три события, а затем я расскажу о нескольких драматических ситуациях, в которых оказались космонавты и о которых ничего не сообщалось в печати. Первая трагедия произошла 24 апреля 1967 года. При возвращении на Землю на новом корабле "Союз-1" после выполнения суточного полёта погиб космонавт В. М. Комаров. Причиной гибели стала недопустимо высокая скорость встречи спускаемого аппарата с Землёй вследствие нераскрытия основного парашюта. Здесь было нарушено одно из основных правил, введённых С. П. Королёвым и жёстко им отслеживаемых: перед пуском человека должна быть подтверждена надёжность нового корабля на трёх беспилотных пусках. Так было перед пуском первого корабля "Восток" с Гагариным на борту, так было и перед пуском корабля "Восход" с тремя космонавтами: В. М. Комаровым, К. П. Феоктистовым и Б. Б. Егоровым в сентябре 1964 года. Затем последовал ещё один пилотируемый полёт корабля "Восход-2" в марте 1965 года, в котором П.И. Беляев и А. А. Леонов решали задачу первого выхода человека в открытый космос. В это время приступили к созданию кораблей нового класса "Союз" с более универсальными функциями, позволяющими им сближаться и стыковаться в космосе. До лётных испытаний этих кораблей Сергей Павлович не дожил: он умер в январе 1966 года. Испытав в полёте только один корабль "Союз" в беспилотном варианте, решились на пуск пилотируемого корабля. На то, видимо, были свои причины: после последнего полёта наших космонавтов прошло уже два года, за это время американцы успели совершить целых десять пилотируемых полётов на кораблях "Джемини", на которых отрабатывали и манёвры на орбите, и стыковку с беспилотным объектом. С отработкой нового корабля "Союз" мы катастрофически запаздывали, но по заведённой порочной традиции очень надо было "порадовать родину" новыми успехами в космонавтике, да и для утверждения имиджа преемника Королёва важно было показать, что всё это время наше КБ не стояло на месте, и мы выходим в космос с новой, весьма перспективной разработкой. И дата старта была выбрана не случайной, а в канун первомайских праздников в год пятидесятилетия Великой Октябрьской социалистической революции. Вот и "порадовали" родину. Трудно описать то шоковое состояние, которое всех нас охватило, когда мы получили первые секретные сообщения с места падения разбитого спускаемого аппарата, внутри которого полыхал пожар. Допущенную чисто конструкторскую ошибку в проектировании негерметичного парашютного отсека легко устранили, и после этого ни одного отказа в последующих полётах по этой причине уже не было.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Следы в сердце и в памяти"

Книги похожие на "Следы в сердце и в памяти" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Рефат Аппазов - Следы в сердце и в памяти"

Отзывы читателей о книге "Следы в сердце и в памяти", комментарии и мнения людей о произведении.