Соломон Лурье - Антисемитизм в древнем мире

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Антисемитизм в древнем мире"

Описание и краткое содержание "Антисемитизм в древнем мире" читать бесплатно онлайн.

Версия причин обособления еврейского народа в Начале Времён, рассказанная евреем.

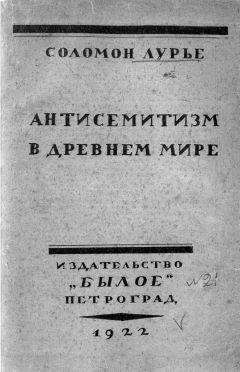

Антисемитизм в древнем мире. Попытки объяснения его в науке и его причины — книга российского антиковеда Соломона Лурье, в которой автор анализирует причины недоброжелательного отношения к евреям в древности.

Книга была впервые издана в 1922 году в Петрограде и с тех пор трижды переиздавалась на русском языке в Германии, Израиле и России. Несмотря на то, что ещё в 1923 году автор существенно переработал рукопись, новое издание с учётом этих изменений вышло лишь в 2009 году в Москве. Рукопись была рекомендована к печати Учёным Советом Санкт-Петербургского института истории РАН. Книга получила известность в среде русскоязычных специалистов.

Впервые книга вышла в 1922 году в Петрограде в издательстве «Былое». На следующий год её перепечатало издательство З. И. Гржебина в Берлине. По словам Лурье, она вышла вообще без ведома автора. В этом издании без согласования с автором были сделаны существенные изменения. В частности был убран подзаголовок книги, эпиграфы, посвящение, аннотированное оглавление и ответ Бикерману.

По совершенно иному образцу составлено первое заключение (наша 28 глава) и второе вступление к Второзаконию (11 13–16), справедливо относимое большинством ученых к основному ядру Второзакония. Здесь резко и симметрично противопоставлены друг другу награда в случае исполнения и наказание в случае неисполнения заветов Иагве: «И вот я кладу перед вами ныне и благословение и проклятие: благословение, если вы будете повиноваться заветам Иагве, и проклятие, если вы не будете повиноваться» (11 26). Здесь — не vaticinium ех eventu; здесь нет речи ни о каком покаянии. Еврейскому народу ставится резкая дилемма: или; то, или другое — никакого компромисса. Действительно, мы видели, какие награды обещаны еврейскому народу в первой части 28 главы в случае исполнения Божьих заповедей; во второй ее части совершенно симметрично расположены проклятия. Там обещано господство над другими народами, здесь — рабство у других народов (ст. 37; таким обр., и здесь нет необходимости видеть vaticinium ex eventu), там — плодородие, здесь — неурожай. Там говорилось: «Ты будешь давать взаймы многим народам, но ни у кого не будешь брать взаймы. Иагве сделает тебя головой, а не хвостом, ты будешь всегда итти вверх и никогда не будешь спускаться вниз». Здесь мы читаем: «Чужеземец будет итти все выше и выше, а ты будешь спускаться ниже и ниже; он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы; он будет головой, а ты хвостом» (28 43–44). Ни о каком раскаянии нет и речи: проклятия предрекаются на вечное время, пока евреи не будут окончательно уничтожены — «вплоть до твоей окончательной гибели» (ст. 22); «вечно» (ст. 29. 33, «пока ты не будешь уничтожен» (ст. 45. 48. 51). Фатер (Abh. über Moses und die Verf. des Pentateuch., § 28), Граф, Драйвер (An introduction to the literature of the Old Testament, Edinb. 1898, 72. 951), Каутцш (о. с.) и др. справедливо поступили, отнеся 28 гл. (равно как и 11) к ядру Второзакония, возникшему уже в 621 г., и считая главы 4, 29 20—30 20 более поздней прибавкой. Правда, в 28 гл. есть отдельные места, пожалуй, содержащие намеки на Вавилонский плен (так, напр., «народ, неизвестный Израилю», куда будет уведен еврейский царь — ст. 36, — повидимому, вавилоняне, — ср. 2 Цар. 25, 7. 24, 12, 25, 27 и под. в ст. 37–64); тем не менее, Велльгаузен (Die Composition des Hexateuchs2, Berl. 1889, 352) не прав, считая всю 28 главу поздним продуктом (однако и он считает ее возникшей никак не в греческое время!); в виду выдвинутых нами соображений, необходимо согласиться с À. Мерксом (о. с. 73), что 28 глава в основе — дополненная, но отдельные интерполяции составлены во время плена или вскоре после него.

Если 28 глава относится к этому времени, то, как мы видели, приходится относить к той же эпохе и заинтересовавшее нас место в 15 главе. Единственным спасением для гипотезы Бертолета и Зомбарта было бы — считать позднейшей интерполяцией только выражение о «займе». Но это выражение встречается в трех аналогичных местах (156, 2812, 2843), при чем первое из них попало не на свое место и извлечено нами случайно. Нелепо представлять себе, что интерполятор эллинистической эпохи разыскал эти три места и сделал всюду совершенно одинаковую интерполяцию (лишь изменив ее 2843, согласно контексту, в отрицательную форму).

Несомненно, гипотеза Зомбарта должна отпасть.

Но, возразят мне, пусть о «займе» здесь говорится в переносном смысле: не свидетельствует ли самая эта метафора об особой склонности древних евреев к денежным гешефтам (как полагает Зомбарт, о. с. 254)?

Это не так. По общераспространенному в древности взгляду божество дает в удел праведным и богобоязненным людям счастье, а грешникам — несчастье. Счастье понималось в житейском смысле — в смысле богатства, несчастье — в смысле бедности. Правда, в еврейской литературе встречаются изредка протесты против такого взгляда — в Псалмах, Притчах, Премудрости Соломоновой, изречениях Иисуса с. Сирахова и т. п., и, прежде всего, таким протестом является вся книга Иова. Но, конечно, эти поздние протесты — исключение; господствует указанный взгляд, по которому праведный = благочестивый = счастливый = богатый. Я не буду приводить примеров: они собраны у Драйвера (o.с. стр. 409 с прим.) и у Зомбарта (о. с. 250 слл.). Но, если Зомбарт делает отсюда заключение об особо-меркантильном характере специфической нравственно-религиозной психологии древних евреев, то это об'ясняется только его невежеством в области греко-римской культуры. Стоит заглянуть в греческий и латинский словарь[22], и мы увидим, что отожествление — праведный = благочестивый = счастливый = богатый не есть особенность евреев; оно характерно для всего древнего мира. И в еврействе, и в греко-римском мире в эпоху культурного расцвета появилась сильная оппозиция против такого взгляда и вела борьбу с этим взглядом до тех пор, пока в христианской морали новый взгляд не получил официального признания. Появился новый способ говорить о нравственности, ничуть, однако, не повлияв на повышение нравственного уровня по существу.

Как же мотивировали древние свой взгляд, по которому богатство равнозначно праведности, а бедность — преступности? Мотивировка очень простая. Бедный, не имея возможности удовлетворить свои необходимые потребности, принужден, прибегая к услугам других, становиться зависимым человеком, полурабом; если и этот путь не дает ему возможности просуществовать, он принужден снискивать средства к пропитанию путем преступления.

Но не только праведным, но и счастливым он быть не может; счастье состоит не только в удовлетворении необходимых потребностей, но еще и в сознании своей независимости и влияния, праведности и благочестия. Преимущество богатого и состоит как раз в том, что у него по удовлетворении всех потребностей остается излишек. Давая этот излишек в ссуду ближним, он ставит их в зависимое положение и становится господином. Мало того, своими ссудами он спасает ближних от голодной смерти и, следовательно, благодетельствует их; таким образом, благодаря этому излишку он без большого труда становится благочестивцем и праведником. Следы такой психологии мы найдем и в греческом языке. Для понятия «давать взаймы» грек пользуется глаголом khrao, означающим в широком смысле «приносить пользу, пользовать, давать кому и на пользу», так что один и тот же глагол означает и «давать деньги под проценты» и «давать добрый совет» и «давать предсказание, оракул» (о боге). Глагол khraomai — в широком смысле «извлекать пользу; пользоваться чем-либо» — также одновременно означает и «брать деньги под проценты» и «получать оракулы». Одним словом, дающий деньги взаймы — благодетель, получающий взаймы — благодетельствуемый. Еще выпуклее и ярче это словоупотребление в позднем греческом языке, во многом сохранившем народное, не литературное словоупотребление древней эпохи[23].

Не иначе было и у древних евреев. Сказать о человеке «он дает взаймы», это то же, что назвать его и независимым, и влиятельным, и счастливым, и праведным, и благочестивым. Это — очень распространенная метафора именно потому, что она очень прегнантная.

Ср. Псал. 3721: Безбожник берет взаймы и не платит, благочестивец мягкосерд и дает взаймы.

Псал. 1125: Блажен тот, кто милосерд и дает взаймы, кто во всех своих делах руководится справедливостью.

Притч. 227: Богатый — господин над бедным; берущий взаймы — слуга заимодавца.

Теперь понятно, что значит (Deut. 156 = 2812): «Ты будешь давать взаймы многим народам, но ни у кого не будешь брать взаймы», — это почти синоним следующей фразы: «ты будешь господствовать над многими народами, но над тобой никто не будет господствовать», но здесь есть еще и добавочный оттенок: «у тебя будет избыток, ты будешь счастлив, праведен и благочестив». Понятно и проклятие 2837: «чужеземец будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы»; это значит: чужеземец будет господином, чужеземец будет счастлив, а ты будешь несчастным рабом.

Другим опорным пунктом для Зомбарта (стр. 370 слл.) служит место Неем. 5, 1 слл., из которого видно, что в Палестине беднота попала в кабалу к богачам за долги, лишившись своих земель. Отсюда Зомбарт делает вывод, что все еврейство делилось на две половины: ростовщики и притесняемые ими сельские рабочие. Не говоря уже о произвольности такого вывода, Зомбарт сам подрывает его убедительность тем, что (к сожалению, в другом месте книги, на стр. 374) указывает: «великие земельные реформы в Греции и Риме ясно показывают, что в этих странах по временам дело обстояло как раз так, как в Палестине во время Неемии». Напрасно только Зомбарт старается уверить нас, что в Греции и Риме главными ростовщиками были не частные лица, а храмы: Солону и Гракхам пришлось, как известно, бороться не с храмами, а с частными заимодавцами.

Если место Неем. 5, 1 не доказательно, то тем не менее a priori надо считать правдоподобной гипотезу Зомбарта: если не в эпоху Неемии, то короткое время спустя зажиточные люди в Палестине были по преимуществу ростовщиками. Однако, это об'ясняется отнюдь не специфическими особенностями евреев. Когда та или иная страна по тем или иным причинам теряет свое торговое и промышленное значение, ее капиталисты вынуждены или выехать в новые торгово-промышленные центры, где на свободный капитал больший спрос, или, оставаясь внутри страны, заняться ростовщичеством, ссужая деньги не-торговому земледельческому населению под залог земли. В таком положении оказалась Палестина, когда сухопутная торговля была вытеснена морской и роль торговых посредников между Египтом и Персидской монархией перешла от евреев к финикиянам и грекам. Этот экономический упадок Палестины должен был еще далее прогрессировать при диадохах, когда центром мировой торговли стала Александрия, когда в Сирии возникли крупные торговые города, когда Палестина стала страной постоянных войн между Сирией и Египтом, так что ее географическое положение из выгоды стало ущербом[24]. Значительная часть еврейских капиталистов выезжает в Александрию и другие бьющие новой жизнью торговые центры; оставшейся в Палестине наименее предприимчивой части капиталистов остается заняться только ростовщичеством хищнического («кулаческого») типа[25].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Антисемитизм в древнем мире"

Книги похожие на "Антисемитизм в древнем мире" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Соломон Лурье - Антисемитизм в древнем мире"

Отзывы читателей о книге "Антисемитизм в древнем мире", комментарии и мнения людей о произведении.