Федор Раззаков - Леонид Филатов: голгофа русского интеллигента

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

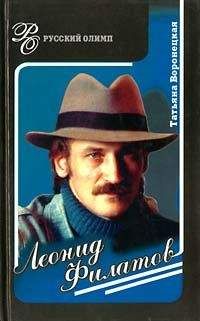

Описание книги "Леонид Филатов: голгофа русского интеллигента"

Описание и краткое содержание "Леонид Филатов: голгофа русского интеллигента" читать бесплатно онлайн.

Талантливый человек талантлив во всем. Еще ребенком Леонид Филатов вырастил необыкновенную розу, за что удостоился путевки в «Артек». Так он и шел по жизни – ярко, решительно, бескомпромиссно. Актер, режиссер, поэт, драматург – во всех этих ипостасях он добился убедительного и заслуженного успеха. Он по праву был и остается по сей день кумиром миллионов зрителей и читателей.

В книге прослеживается жизненный путь Леонида Филатова, совпавший с глобальными переменами в жизни страны. Во всей сложности и драматизме воссозданы взаимоотношения Филатова с режиссером Театра на Таганке Юрием Любимовым, актерами Владимиром Высоцким, Валерием Золотухиным. Детально воссоздана ситуация раскола легендарной Таганки глубоко и трагично пережитая актером.

«Чтобы помнили» называлась знаменитая авторская телепрограмма Леонида Филатова. Эти слова стали девизом его блистательной жизни.

На съемочную площадку «Экипажа» Филатов вернулся 29 июля: в тот день сняли инфракадры с ним, а также с участием Жженова и Васильева. На следующий день снимали одну из самых сложных сцен – разлом хвоста. Стоит отметить такой факт: чтобы снять этот эпизод, группе пришлось готовиться к нему в течение полутора лет. Был привлечен специальный конструктор, который приступил к разработке модели самолета «Ту-154» в масштабе 1:10 с электронным устройством, которое по команде отрывало хвост. Работа оказалась очень трудоемкой и заняла больше года, несмотря на то что изготовление модели проходило на базе завода Министерства гражданской авиации. Но там не было модельного цеха, а модель длиной 5 метров делалась впервые. Режиссера и директора принял Генеральный конструктор Туполев и помог в кратчайшие сроки в КБ имени Туполева изготовить модель, которую группа смогла вскоре снимать на инфраэкран.

В тот же день, 30 июля, были сняты также кадры в терпящем бедствие самолете с участием всего экипажа и массовки в количестве 51 человека. На следующий день к делу подключились каскадеры: вместо актеров они забирались на крыло самолета и исправляли неисправность. Не Голливуд, конечно, но тоже лихо смотрелось. «Разлом» снимали до 2 августа.

Тем временем в начале августа на всесоюзный экран вышел фильм Константина Худякова «Иванцов, Петров, Сидоров…», где Филатов фактически играл свою первую крупную роль в большом кинематографе. Откликов в прессе по этой картине хоть и было немного, однако они были в основном благожелательные. Про Филатова писали, что он играет пусть сложного, но одержимого наукой и талантливого человека, достойного продолжателя тех славных дел в советской науке, которые были заложены его предшественниками. Спустя несколько лет, уже при Горбачеве, эта точка зрения претерпит изменения. Вот что напишет по этому поводу Т. Воронецкая:

«Иванцов, Петров, Сидоров…» – фильм, не избежавший схематизма; в нем удивительно просто разрешается сложная проблема – место подвига в науке. Конфликтная ситуация фильма заключается в том, что герой Филатова отказывается от научной темы, которая не соответствует профилю института, к тому же лаборатория не в состоянии ее технически выполнить. Заведующий лабораторией Сидоров по этому поводу говорит Петрову: «Нехорошо говорите, Алексей Петрович: „наш“, „их“, „свое“, „не свое“ – все наше… Можем помочь – помогаем. Вот так… Эка у вас просто, удобно… можно сказать, комфортабельно. Нет условий – значит, подождем. А условия не спешат… а как мы, можно сказать, голыми руками атомную бомбу делали?»

Так и рождается понятие научного подвига в мирное время, когда – «голыми руками». Назревает сложный и важный конфликт, связанный с психологией поколений, техническим развитием общества, морально-нравственным выбором. Мы привыкли к постоянному состоянию штурмовщины, обесцениванию самого ценного – человеческой жизни. В 30-е годы родилось ложное понятие героизма, которое подогревалось в сознании людей и неустанно культивировалось. У всех были просто будни – у нас всегда героические. Героизм был нужен нам для преодоления всех трудностей развития общества только за счет людей. Там, где может работать один экскаватор, у нас трудились сто человек с лопатами. Мы не хотели видеть реальности, так нам было проще. Слишком сложные условия жизни мы еще умудрялись поддерживать и поэтизировать.

В фильме Сидоров – герой, он оперирует понятием «народ», которое всегда сочетается со словом «надо». Хорошо всем известная схема. Подвиг Сидорова осуществляется буквально – он взрывается вместе со своей установкой, сделанной, конечно же, в кратчайший срок. Кстати, Чернобыльская АЭС взорвалась, можно сказать, из-за того же ложно понятого героизма. Экспериментатор решил на день раньше, то есть досрочно, начать эксперимент и остался для работы на станции ночью. Последствия были трагичны. Что стоит за этим геройством Сидорова (артист Глузский) и необходимо ли оно? Если в фильме хотя бы наметился этот вопрос, возник бы иной уровень звучания. Герой Филатова мог бы осуществиться с большей силой и убедительностью. После смерти Сидорова Петров подает заявление об уходе из института – это его протест против подобных методов работы, штурмовщины. Однако он довольно быстро изменит свое решение, верх одержит патетика, романтизация героизма в науке, которая оправдает происшедшее и снимет конфликтность проблемы, минутно осудив отступничество Петрова и утвердив зрителя еще раз в необходимости героизма трудовых будней…

У героев фильма и фамилии-то какие-то слишком распространенные, прямо с образца стендов правил заполнения квитанций. Вот уж поистине тяжкое наследие 30-х годов, когда уникальные способности человека приносились в общий котел безликих коллективов. Как точно назвал это явление критик Юрий Богомолов: «Коллективизация в интеллектуальной сфере». Однако не надо забывать, что фильм вышел на экран в 1979 году, в так называемые годы застоя. К тому же это был распространенный способ построения сценария, в ложных драматургических моделях истинные проблемы, конфликты того времени как бы указывались, но не более того, тем самым они снимались, нивелировались, получая искаженное, порой диаметрально противоположное существующему в жизни разрешение…»

Вот так лихо и безапелляционно критик пригвоздила к позорному столбу «героизм трудовых будней», который воспевал фильм Худякова. Впрочем, тем и отличались горбачевские времена (а именно тогда писалась эта рецензия) от предшествующих, что в них происходила дегероизация советского прошлого, когда почти все победы и свершения советского народа высмеивались и подвергались самой разнузданной обструкции. Вот Воронецкая заявляет: «В 30-е годы родилось ложное понятие героизма… У всех были просто будни – у нас героические». Ей даже в голову не приходит простая мысль, что не будь этого героизма, этой самоотверженности миллионов советских людей, которые и в самом деле, что называется, пахали и сеяли с утра до ночи в будни и праздники ради светлого будущего своих потомков (в том числе, кстати, и Воронецкой), то такой страны, как Советский Союз, не было бы уже в 1941 году.

«Там, где может работать один экскаватор, у нас трудились сто человек с лопатами», – пишет Воронецкая. А откуда было взяться изобилию техники в Советском Союзе в 30-е годы, если сами мы только начали ее производить в массовом количестве, а Запад нам ее продавать отказывался? Поэтому в ноги надо поклониться нашим предшественникам, которые, недоедая и недосыпая, обычными лопатами ковыряли землю, строя Днепрогэс и Магнитку, а не иронизировать над их «ложным героизмом».

Да, возможно, было в том трудовом порыве и много плохого, наносного. Но все это мелочи по сравнению с тем, что сотворили советские люди в далекие 30-е: за 10 лет вывели страну в мировые экономические лидеры. Даже Черчилль не удержался от восхищения: «Сталин принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой!» И в то время как многие западные страны переживали период экономического спада, когда миллионы людей числились в безработных, в Советском Союзе царила атмосфера трудового подъема, когда вся страна жила одной благородной целью – поднять страну из руин. Сначала из руин Гражданской войны, потом Великой Отечественной.

То, что советская пропаганда руками мастеров искусств всячески восхваляла эти подвиги, было вполне естественно с государственной точки зрения. Какая власть этим не занимается? Но таким, как Воронецкая, Любимов, эта героизация как кость в горле. Долгие годы они упорно ее развенчивали, однако ничего путного взамен создать так и не сумели. И вот мы уже 15 лет живем без Советского Союза и, как говорится, движемся без руля и ветрил. Вместо прежних героев (космонавтов и ударников труда) пришли другие (бандиты, проститутки и олигархи). И теперь у нас наступили просто будни – не героические. Хотя как сказать: для большинства россиян эти будни по-прежнему окрашены в героические тона, только с обратным знаком: теперь героизм приходится проявлять в борьбе за элементарное человеческое выживание. Зато для меньшинства это сплошные праздники, метко прозванные в народе «рублевскими» или «куршавельскими».

«Что стоит за геройством Сидорова, необходимо ли оно?» – вопрошает Воронецкая. С точки зрения человека, который самоотверженный подвиг своих предшественников называет «ложным героизмом», в таком подвиге и в самом деле проку мало. Как и в подвиге Александра Матросова, который погиб на вражеском дзоте. А ведь мог, например, отлежаться в стороне и подождать, пока у немцев закончились бы патроны. Но Матросов выбрал единственный вариант – пожертвовал своей жизнью.

То же самое сделал летчик Виктор Талалихин – одним из первых в годы войны совершил таран своим самолетом самолета противника. Опять может возникнуть вопрос: а было ли это так уж необходимо? Не лучше ли было постараться посадить свой самолет на землю, после чего опять вернуться в строй и сражаться с врагом. Но Талалихин выбрал героическую гибель. Как и девушки-зенитчицы из повести «А зори здесь тихие…», которые многократно уступали в силе, выучке и вооружении отборным немецким диверсантам, но ни секунды не колебались в своем выборе: пропустить врага на свою территорию или сразиться с ним, не имея практически ни малейшего шанса выйти живыми из этой схватки. Поэтому не случайно в 1943 году в одном из секретных докладов нацистского руководства Гитлеру говорились следующее:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Леонид Филатов: голгофа русского интеллигента"

Книги похожие на "Леонид Филатов: голгофа русского интеллигента" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Федор Раззаков - Леонид Филатов: голгофа русского интеллигента"

Отзывы читателей о книге "Леонид Филатов: голгофа русского интеллигента", комментарии и мнения людей о произведении.