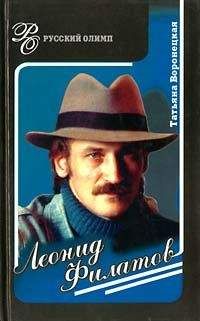

Федор Раззаков - Леонид Филатов: голгофа русского интеллигента

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Леонид Филатов: голгофа русского интеллигента"

Описание и краткое содержание "Леонид Филатов: голгофа русского интеллигента" читать бесплатно онлайн.

Талантливый человек талантлив во всем. Еще ребенком Леонид Филатов вырастил необыкновенную розу, за что удостоился путевки в «Артек». Так он и шел по жизни – ярко, решительно, бескомпромиссно. Актер, режиссер, поэт, драматург – во всех этих ипостасях он добился убедительного и заслуженного успеха. Он по праву был и остается по сей день кумиром миллионов зрителей и читателей.

В книге прослеживается жизненный путь Леонида Филатова, совпавший с глобальными переменами в жизни страны. Во всей сложности и драматизме воссозданы взаимоотношения Филатова с режиссером Театра на Таганке Юрием Любимовым, актерами Владимиром Высоцким, Валерием Золотухиным. Детально воссоздана ситуация раскола легендарной Таганки глубоко и трагично пережитая актером.

«Чтобы помнили» называлась знаменитая авторская телепрограмма Леонида Филатова. Эти слова стали девизом его блистательной жизни.

Съемки картины начались 8 июня в Научном центре под Ногинском – в Черноголовке (длились до 25 июля). В начале августа (с 8-го) работа переместилась в столицу: на улицы города и в павильоны «Мосфильма». Филатов снимался с огромным энтузиазмом, поскольку роль ему по-настоящему нравилась. У него сложились прекрасные рабочие отношения не только с режиссером, но и с другими участниками съемочного процесса, в том числе и с партнерами: Михаилом Глузским, Александром Галибиным, Ларисой Малеванной (она играла жену Петрова Риту), Николаем Волковым-старшим.

Съемки длились до 1 сентября. Спустя неделю худсовет 2-го объединения просмотрел черновой вариант фильма и вынес следующий вердикт (устами И. Садчикова): «Актерский ансамбль действует неровно и „несинхронно“. Уверенно играет Глузский в роли Сидорова и Волков-старший в роли директора института. Есть однообразие в исполнении актера Л. Филатова (Петров) и также довольно однопланов молодой Иванцов (А. Галибин). Требует сокращения любовная линия Иванцов – Саша, поскольку актриса Е. Капица, красивая, но бездарная, неспособная выдать ни одной лирической нотки… Не объяснена внутренняя драма Петрова…»

11–12 октября Худяков произвел все необходимые досъемки, и съемочный процесс на этом был завершен. В отличие от руководства 2-го объединения руководители «Мосфильма» приняли фильм более благожелательно. Об игре Филатова в их заключении говорилось следующее: «Актер Театра на Таганке Л. Филатов очень точно, в строгой сдержанной манере представляет разные грани сложного характера Петрова».

В декабре фильм был уже полностью готов и был удостоен первых зрительских откликов, причем все – положительные. Так, благодарственные письма на «Мосфильм» прислали руководители Института физики твердого тела и Ногинского научного центра АН СССР (как мы помним, именно в последнем снимался фильм). Директор Ногинского центра Ю. Осипьян, в частности, писал: «Фильм является крупным достижением советской кинематографии и является, по всей видимости, лучшим фильмом, снятым в нашей стране об ученых».

Что касается самого Филатова, то он был иного мнения, поскольку не считал эту картину серьезной вехой в своей кинематографической карьере. Однако суммой гонорара, полученного им за роль Петрова, остался вполне удовлетворен. А выписали ему 1005 рублей, что являлось не просто хорошей, а суперхорошей прибавкой к его скромной театральной зарплате (около 120 рублей) и разовым гонорарам на ТВ (его партнеры по фильму получили следующие суммы: М. Глузский – 1600 рублей, А. Галибин – 985).

Тем временем Юрий Любимов продолжал дразнить власти. После того, как в 1975 году он поставил в итальянской «Ла Скала» оперу Луиджи Ноно, ему стали тесны стены его театра и он стал мечтать о продолжении своего международного признания. Тем более что на Западе были совсем не против того, чтобы режиссер главного оппозиционного советского театра ставил что-то и у них. В итоге парижская «Гранд-опера» обратилась к Любимову с предложением поставить на ее сцене «Пиковую даму» П. Чайковского. Любимов согласился, а советские власти не стали чинить ему препятствия. Но прежде Любимов отправился в столицу Венгрии город Будапешт, где поставил спектакль «Преступление и наказание» Ф. Достоевского. Премьера состоялась в январе 1978 года и была тепло встречена зрителем. Окрыленный успехом, Любимов мчится в Париж, чтобы продолжить работу над оперой. Но радость длилась недолго.

11 марта в «Правде» была опубликована статья дирижера Большого театра Альгиса Жюрайтиса, где любимовская версия «Пиковой дамы» подвергалась самой суровой критике. Автор статьи обвинял Любимова в «измывательстве» над русской классикой, в ее осовременивании. После этого, несмоторя на протест французской стороны, советские власти отозвали Любимова в Москву и так и не позволили ему закончить работу над оперой. Не думаю, что причиной этого стала творческая проблема, скорее – идеологическая.

К тому времени Любимов уже стал окончательно «своим» для еврокоммунистов, в то время как Кремль, в свете картеровской политики, которая становилась все более антисоветской, считал их раскольниками. И чем больше реверансов в сторону режиссера делали раскольники, тем сильнее это стало раздражать кремлевскую власть. Вот почему, когда Любимов вернулся на родину и попытался добиться правды в ЦК КПСС, его там быстро осадили. Поэтому единственным местом, где Любимов чувствовал себя героем, была его родная «Таганка» – вся труппа как один была на стороне своего Учителя. И едва он взялся ставить советскую версию спектакля «Преступление и наказание», актеры взялись за работу с большим энтузиазмом (как мы помним, Филатов не смог принять в этом участие из-за болезни).

Премьера «Преступления и наказания» состоялась 12 февраля 1979 года. И эта постановка получилась сугубо идеологической. Как писал все тот же критик А. Гершкович: «Когда в финале Раскольников зажигал свечи, зажатые в руках убитых им женщин, и две актрисы, подменившие в этот момент муляжные манекены, широко распахивали глаза, будто бы его прощая, тотчас же появлялся Свидригайлов (В. Высоцкий), который свечи задувал. Это означало: прощения не будет. Затем Свидригайлов выходил в центр сцены, и Высоцкий – уже не от свидригайловского имени, а от себя, от Любимова, от театра – громко возвещал: „Молодец Раскольников, что старуху убил. Жаль, что попался!“

И, выдержав паузу, пояснял: «Из школьного сочинения».

Эти школьные сочинения, доподлинные, настоящие, нынешние, собранные в московских школах, мы листали перед началом спектакля. Они грудой лежали на парте, вынесенной в фойе: чаще всего ребята Раскольниковым восхищались. Им ведь не зря говорили о социальных язвах проклятого прошлого и о пробуждении совести… Теперь критики, которые привыкли жевать эти навязшие в зубах темы, теряются в догадках, куда же метит Любимов?

А речь шла о том, что никакая общая идея не вправе шагать к цели, расплачиваясь отдельными человеческими жизнями. Что нет общего, которое было бы на целую смерть выше личного. Что «одна смерть» идеологически не окупается…»

То, что этот спектакль увидел свет, в очередной раз указывает на то, что разговоры об «ужасах советской тоталитарной системы» сильно преувеличены. Бдительная цензура даже разрешила Любимову использовать в своем творении «неправильные» с идеологической точки зрения школьные сочинения. Хотя, уверен, подобного рода школьников, кто восхищался бы душегубом Раскольниковым, в Советском Союзе образца 1979 года было меньшинство. В Москве или Ленинграде (городах привилегированных и избалованных), не спорю, таких школьников могло быть много, но в масштабах всей страны преобладали другие. Несмотря на все «чудачества» власти, они продолжали восхищаться не душегубом Раскольниковым, а настоящими героями: Юрием Гагариным, Надей Курченко (стюардесса, которую террористы убили во время захвата самолета в 1970 году), Анатолием Мерзловым (комсомолец, который погиб в июле 1972 года, спасая колхозный хлеб в горящем поле). Только их сочинения Любимову были неинтересны – они не укладывались в его концепцию.

Кстати, вопрос спорный, кто более виновен в идеологическом растлении молодежи: власть или такие деятели, как Юрий Любимов, которые из года в год вкладывали в головы молодежи мысли о том, что существующий режим полон недостатков и пороков. Ведь за период с 1964 по 1978 год Любимов поставил более 20 спектаклей и практически в каждом была своя «фига в кармане» по отношению к действующей власти. Ни один другой советский театральный режиссер сравниться своими «фигами» с любимовскими так и не смог.

В дни премьеры «Преступления и наказания» Филатов был уже здоров и оказался вовлечен в новый кинопроект, который станет поворотным в его творческой карьере. Речь идет о роли летчика гражданской авиации Игоре Скворцове в фильме-катастрофе Александра Митты «Экипаж». Однако прежде, чем рассказать об участии в этой картине Филатова, стоит упомянуть те обстоятельства, благодаря которым этот фильм вообще смог появиться на свет.

Глава одиннадцатая

Плейбой из «Экипажа»

Идея этого фильма пришла в голову Александру Митте в 1976 году под впечатлением того, что творили в Голливуде тамошние постановщики. А те ставили широкомасштабные фильмы-катастрофы, которые пользовались огромным успехом у зрителей. Речь идет о таких фильмах, как «Приключения „Посейдона“ (1972), „Ад в поднебесье“ (1974), „Челюсти“ (1975). Ничего подобного в Советском Союзе тогда еще не снималось, что и побудило Митту взяться за ту тему (кое-какой опыт в крупномасштабных съемках у него уже был, когда он работал над фильмом „Сказ про то, как царь Петр арапа женил“).

В качестве сценаристов Митта пригласил двух зубров отечественной киношной драматургии Юлия Дунского и Валерия Фрида, с которыми имел счастье сотрудничать на двух картинах: «Гори, гори, моя звезда» (1970) и «Сказ про то…» (1976). 15 июня 1976 года ими была оформлена заявка на сценарий под названием «Запас прочности». Когда заявка была одобрена на «Мосфильме», началась работа над сценарием. Длилась она долго – почти полтора года.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Леонид Филатов: голгофа русского интеллигента"

Книги похожие на "Леонид Филатов: голгофа русского интеллигента" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Федор Раззаков - Леонид Филатов: голгофа русского интеллигента"

Отзывы читателей о книге "Леонид Филатов: голгофа русского интеллигента", комментарии и мнения людей о произведении.