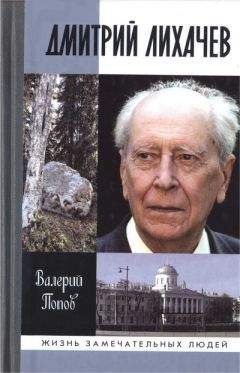

Дмитрий Лихачев - Воспоминания

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Воспоминания"

Описание и краткое содержание "Воспоминания" читать бесплатно онлайн.

Но тут на пути моих размышлений возникало серьезнейшее препятствие. Я был уверен в свободе воли человека. Только при этом условии он может быть добр или зол, отвечать за свои поступки. Если же он свободой не обладает, а это следовало, как нечто само собой разумеющееся, из моих изложенных выше рассуждений, то все равно нравственности нет, ибо у человека нет выбора. Дух человека — это вневременная данность. Здесь скрывается величайшая тайна, нечто конкретно не представимое. Человек существует вне времени, как свободное существо, само за себя отвечающее, и вместе с тем, находящееся в воле Божьей. Так оно, очевидно, и есть, даже если признавать время не формой восприятия существующего, а абсолютным явлением, в котором существует и сам Бог.

На помощь мне приходило богословское учение о синергии — соединении Божественного всевластия с человеческой свободой, делающей человека полностью ответственным не только за свое поведение, но и за свою суть — за все злое или доброе, что в нем заключено.

Чтобы приблизить понимание вневременного мира, как-то приблизиться к его представлению, я думаю, удобнее всего его представлять не как «вечность», то есть как какое-то растянутое до бесконечности пребывание во времени, а как бесконечно великую единовременную всеохватывающую сущность. То есть и прошлое существует, и будущее — в одной, общей для всего «единовременности». Говорят, что умирающему представляется сразу вся его жизнь. Если она представляется ему сразу во всем крупном и одновременно мелком (до движения руки, до каждого поворота головы, до каждой промелькнувшей в нем мысли) и при этом в ее связях с остальным миром, то вот это и будет отчасти только приближенное представление о пребывающем вне времени мире. Только приближенное и сугубо условное.

В связи с этим представлением о времени как о некотором ограниченном способе восприятия мира находится и представление о всеведении Бога, — всеведении, которое ярче всего рисует Божье величие. Но об этом особо.

Однако зачем я все время говорю о времени как о способе восприятия мира? Время — это и форма (по-видимому, одна из форм) существования. И можно точно сказать, зачем нужна эта форма. Все убегающее от нас будущее необходимо для сохранения за нами свободы выбора, свободы воли, существующих одновременно с полной Божьей волей, без которой ни один волос не упадет с головы нашей. Время — не обман, заставляющий нас отвечать перед Богом и совестью за свои поступки, которые на самом деле мы не можем отменить, изменить, как-то повлиять на свое поведение. Время — одна из форм реальности, позволяющая нам быть в ограниченной степени свободными. Однако совмещение нашей ограниченной воли с Волей Божьей, как я уже сказал, — это одна из тайн синергии. Наше неведение противостоит всеведению Бога, но отнюдь не равняется ему по значению. Но если бы мы все знали — мы не могли бы владеть собою.

Вспоминая мою тогдашнюю теорию вневременной сущности всего существующего, мне кажется интересной в ней одна ее сторона, касающаяся законов природы. С моей тогдашней точки зрения, которую я не помню сейчас в деталях, законы природы — это отражение того вневременного, что остается во временном. Истинное бытие не имеет ни времени, ни пространства. Оно все компактно — едино. Это нечто вроде точки. Законы природы (от закона тяготения до законов поведения) — своего рода «воспоминания» о первородном вневременном и внепространственном единстве мира. Но не только законы, но и предчувствия, пророчества, как и сама память: все это элементы той же первородной связи всего в мире.

Жаль, но я не помню всей своей тогдашней аргументации, ибо, как мне кажется, философская сущность законов бытия прозревалась в моих юношеских рассуждениях с некоторой долей смысла.

Созданная мною еще в школе концепция времени была в значительной мере наивной. Отводя времени лишь функции восприятия человеком мира, она полностью игнорировала онтологическую сущность времени, как самовыражения Бытия, и входила в противоречие с моим христианским самосознанием. Представить себе историю человечества, а главное — вочеловечение Христа, как форму восприятия вневременного явления, было бы не только совершенно невозможным, но и кощунственным. Однако концепция времени, как формы восприятия бытия, сыграла в моей юношеской жизни большую роль, — я бы сказал «успокаивающую», способствующую твердости и душевной уравновешенности во всех моих переживаниях, особенно связанных с заключением в тюрьме ДПЗ и на Соловках. Но на Соловках же она стала постепенно разрушаться, когда я познакомился и проводил долгие часы в философских беседах с А. А. Мейером (о нем в дальнейшем).

Еще до ареста я делал о своей «концепции» доклад на кружке, где присутствовали не только учителя, но и посещавшие кружок философы. Помню присутствие Е. П. Иванова. Обо мне заговорили в школе, однако это «признание» через некоторое время обернулось для моего самолюбия испытанием, ибо, когда я появился в университете и меня там «не признали», так как студенты были старше меня и опытнее, а многие бесспорно умнее и способнее, я переживал это «снижение ранга» тяжело и пытался «нагнать» их честолюбивым усердием в занятиях.

Помню и еще один факт с моими философскими исканиями. В «Хельфернаке» (об этом кружке ниже) С. А. Аскольдов (Алексеев) должен был делать доклад «О чуде». Он просил меня записать его доклад и представить ему его изложение. Не знаю, почему он обратился с такой просьбой ко мне. Предлог был тот, что он хотел, чтобы ему был облегчен процесс написания, но я думаю — он предложил мне изложить его доклад в педагогических целях, и потому, что знал о моей философской концепции.

Доклад С. А. Аскольдова состоял из двух частей. В первой Сергей Алексеевич рассуждал о том, почему чудо и непосредственное общение с Богом было столь обычным в библейские времена и в Средневековье, а теперь исчезло. Во второй части Сергей Алексеевич развивал мысль о том, что чудо есть форма «экономии» Божественной энергии. Первая и вторая часть были друг с другом связаны. Вместо изложения я представил Сергею Алексеевичу целую тетрадь моих возражений на вторую часть. Для меня было чрезвычайно лестно, что с частью моих рассуждений Сергей Алексеевич согласился. Я учился тогда в последнем классе, и Сергей Алексеевич спросил: куда я собираюсь поступать. Он полагал, что я буду философом. Услышав, что я хочу стать литературоведом, он согласился, сказав, что в нынешних условиях литературоведение свободнее, чем философия, и все-таки близко к философии. Тем самым он укрепил меня в моем намерении получить гуманитарное образование вопреки мнению семьи, что я должен стать инженером. «Будешь нищим», — говорил мне отец на все мои доводы. Я всегда помнил эти слова отца и очень стеснялся, когда по возвращении из заключения я оказался безработным и мне пришлось месяцами жить на его счет.

С. А. Алексеев-Аскольдов

Когда в начале 20-х гг. Сергей Алексеевич Алексеев пришел преподавать психологию в нашу школу имени Лентовской, на Плуталовой улице Петроградской стороны, он был очень красив. Большая его фотография с белой бородой висела в витрине мастерской фотографа на Большом проспекте. Мы ходили группами смотреть на нее, чтобы сравнивать с «натурой». Фотографические витрины были в те послереволюционные годы чем-то вроде нашего телевидения: они создавали популярность персонажам снимков. Зная очень мало о действительных заслугах Сергея Алексеевича перед русской философией и русской культурой в целом, мы считали его знаменитостью только потому, что его фотографическим портретом любовалась вся Петроградская сторона.

У нас в классе он не преподавал, а преподавал в классе постарше. Зато я его постоянно видел и слушал в тех многочисленных кружках, которыми наполнен был Петроград того времени. Прежде всего философские и литературные кружки были в самой нашей школе; на их заседания приходили многие «взрослые»: сам С. А. Алексеев, другие преподаватели.

Что было замечательно в преподавателях тех лет? — они все что-то продолжали изучать, у них были свои пристрастия, они умели спорить при людях, не боясь уронить свое достоинство и достоинство того, с кем спорили. Слушать их, когда они все собирались вместе и приводили своих друзей (одним из них был Евгений Павлович Иванов, ставший затем руководить занятиями одного из кружков), было сущим удовольствием.

С молодежью Сергей Алексеевич всегда общался как с равными ему по возрасту. Он приглашал меня к себе домой (жил он с семьей, из которой хорошо помню его сына-поэта, на Кронверкской улице в отличном доме). Он не только давал мне книги для прочтения, но и разговаривал со мной о своих впечатлениях от музыки и поэзии. Когда перед самым моим поступлением в университет от пристани на Васильевском острове отошел в Штеттин пароход «Preussen» («Пруссак») с учеными — цветом русской интеллигенции, о Сергее Алексеевиче «забыли», и он, по-моему, был этим даже немного обижен.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Воспоминания"

Книги похожие на "Воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Лихачев - Воспоминания"

Отзывы читателей о книге "Воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.