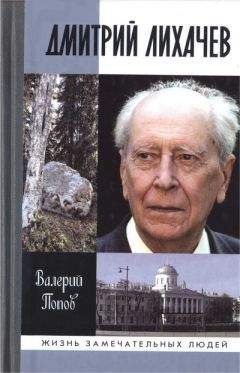

Дмитрий Лихачев - Воспоминания

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Воспоминания"

Описание и краткое содержание "Воспоминания" читать бесплатно онлайн.

Ленинградский университет в 20-годы представлял собой необыкновенное явление в литературоведении, а ведь рядом еще, на Исаакиевской площади, был Институт истории искусств («Зубовский институт»), и существовала интенсивная театральная и художественная жизнь. Все это пришлось на время формирования моих научных интересов, и нет ничего удивительного в том, что я растерялся и многого просто не успевал посещать.

Я окончил университет в 1928 году, написав две дипломные работы: одну о Шекспире в России в конце XVIII — самом начале XIX века, другую — о повестях о патриархе Никоне. К концу моего учения надо было еще зарабатывать на хлеб, службы было не найти, и я подрядился составлять библиотеку для Фонетического института иностранных языков. Институт был богатый, но деньги мне платили неохотно. Я работал в Книжном фонде на Фонтанке в доме № 20, возглавлявшемся Саранчиным. И снова поразительные подборки книг из различных реквизированных библиотек частных лиц и дворцов, редкости, редкости и редкости. Было жалко подбирать это все для Фонетического института. Я старался брать расхожее, необходимое, остальное, наиболее ценное, оставляя неизвестно кому.

Что дало мне больше всего пребывание в университете? Трудно перечислить все то, чему я научился и что я узнал в университете. Дело ведь не ограничивалось слушанием лекций и участием в занятиях. Бесконечные и очень свободные разговоры в длинном университетском коридоре. Хождения на диспуты и лекции (в городе было тьма-тьмущая различных лекториев и мест встреч — начиная от Вольфилы на Фонтанке, зала Тенишевой (будущий ТЮЗ), Дома печати и Дома искусств и кончая небольшим залом в стиле модерн на самом верху Дома книги, где, случалось, выступали Есенин, Чуковский, различные прозаики, актеры и т. д.). Посещения Большого зала Филармонии, где можно было встретить всех тогдашних знаменитостей — особенно из музыкального мира. Все это развивало, и во все эти места открывал доступ университет, ибо обо всем наиболее интересном можно было узнать от товарищей по университету и Институту истории искусств.

Из занятий в университете больше всего давали мне не «общие курсы» (они почти и не читались), а семинарии и просеминарии с чтением и толкованием тех или иных текстов.

Прежде всего занятия по логике. С первого курса я посещал практические занятия по логике профессора А. И. Введенского, которые он по иронии судьбы вел в помещении бывших Женских Бестужевских курсов. «По иронии судьбы» — ибо женщин он открыто не признавал способными к логике. В те годы, когда логика входила в число обязательных предметов, он ставил студенткам «зачет», подчеркнуто не спрашивая их, изредка отпуская только иронические замечания по поводу женского ума. Но занятия свои он вел артистически, и студентки, хотя и в малом числе, на них присутствовали. Когда лекции и занятия А. И. Введенского прекратились, один из наших «взрослых» студентов, помню — из числа участников гражданской войны, организовал группу по занятию логикой на квартире у профессора С. И. Поварнина, автора известного учебника логики. Мы ходили к нему и читали в русском переводе «Логические исследования» Гуссерля, изредка для лучшего понимания текста обращаясь к немецкому оригиналу. Поварнин неоднократно повторял нам: языки надо знать хотя бы немного, хотя бы постоянно прибегая к словарю, ибо переводчикам научных и технических книг доверять нельзя. И это мы ощущали.

Настоящей школой понимания поэзии были занятия в семинарии по английской поэзии начала XIX века у В. М. Жирмунского. Мы читали с ним отдельные стихотворения Шелли, Китса, Вордсворта, Кольриджа, Байрона, анализируя их стиль и содержание. В. М. Жирмунский обрушивал на нас всю свою огромную эрудицию, привлекал словари и сочинения современников, толковал поэзию всесторонне — и с биографической, и с историко-литературной, и с философской стороны. Он нисколько не снисходил к нашим плохим знаниям того, другого и третьего, к слабому знанию языка, символики, да и просто английской географии. Он считал нас взрослыми и обращался с нами как с учеными коллегами. Недаром он называл нас «коллеги», церемонно здороваясь с нами в университетском коридоре. Это подтягивало. Нечто подобное мы ощущали и на семинарских занятиях по Шекспиру у Владимира Карловича Мюллера, на занятиях старофранцузскими текстами у Александра Александровича Смирнова, среднеанглийской поэзией у Семена Карловича Боянуса.

Но истинной вершиной метода медленного чтения был пушкинский семинар у Л. В. Щербы, на котором мы за год успевали прочесть всего несколько строк или строф. Могу сказать, что в университете я в основном учился «медленному чтению», углубленному филологическому пониманию текста. Иному — занятиям в рукописных отделениях и библиотеках — учил нас милый В. Е. Евгеньев-Максимов. Дав нам рекомендацию в архив, он как бы невзначай приходил туда же и проверял — как мы работаем, все ли у нас благополучно. А однажды он возил меня с собой и к коллекционеру Кортавову в Новую Деревню, надеясь добыть у него кое-какие материалы по Некрасову. Он пробуждал в нас инициативу поисков, учил нас не «бояться архивов». Боязнь архивов В. Е. считал своего рода детской болезнью начинающего ученого, от которой он должен избавиться как можно быстрее.

Увлекали меня и лекции Е. Тарле. Но лекции эти учили главным образом ораторскому, лекционному искусству. Часто впоследствии, когда я в сороковых годах начинал преподавать на историческом факультете Ленинградского университета, я вспоминал, как останавливался Тарле, якобы подыскивая подходящее слово, как потом «стрелял» в нас этим найденным словом, поражавшим своею точностью и запоминавшимся на всю жизнь. Я вспоминал и о том, как Е. В. Тарле «думал», читая свои лекции, как неуклюже, по-медвежьи, топтался возле кафедры, «подыскивая» факты, «вспоминая» документы, создавая полную иллюзию блестящей импровизации. На самом же деле его лекции были детально продуманы заранее.

К древнерусской литературе в университете я обратился потому, что считал ее мало изученной в литературоведческом отношении, как явление художественное. Кроме того, Древняя Русь интересовала меня и с точки зрения познания русского национального характера. Перспективным мне представлялось и изучение литературы и искусства Древней Руси в их единстве. Очень важным казалось мне изучение изменений стилей в древней русской литературе, во времени. Мне хотелось создать характеристики тех или иных эпох вроде тех, что имелись на Западе — особенно в культурологических работах Эмиля Маля.

Мое время — это не только расцвет литературы (не скажу «ленинградской», ибо литературу на русском языке нельзя делить на ленинградскую, московскую, одесскую, вологодскую и т. д.), но и расцвет гуманитарных наук. Такого созвездия ученых — литературоведов, лингвистов, историков, востоковедов, какое представлял собой Ленинградский университет и Институт истории искусств в Зубовском дворце в 20-е годы, не было в мире. К несчастью, я не представлял себе тогда — как важно послушать поэтов и писателей, повидать их. Поэтому для меня учение в Ленинградском университете было временем упущенных возможностей. Я слышал Собинова, но уступил другу свой билет на Шаляпина, не пошел на встречи с Есениным и Маяковским. Только однажды разговаривал по телефону с С. Маршаком (он предлагал мне заняться детской литературой — писать для детей по русскому языку).

Красный террор

Русская культура «серебряного века» (век этот, впрочем, длился всего четверть столетия) рождалась в разговорах, беседах — откровенных, свободных, вскрывавших заветные мысли. В беседах этих, в которых по каким-то особым законам духа должно было быть не меньше трех собеседников, рождались новые мысли, новые «откровения». Беседуя, человек формулировал, оттачивал мысль, прокладывал дорогу для новых мыслей. Полная свобода в этих разговорах была условием их плодотворности. Отнюдь не случайно с 1928 г., с приходом к власти Сталина и его диктатуры над умами и душами, начались гонения именно на кружки интеллигенции, на их встречи и на их беседы.

«Русские разговоры», длительные, за полночь, — типичная и очень плодотворная черта русской культуры XIX — первой четверти XX вв.

В своих воспоминаниях мне хотелось бы рассказать о том, чем жила думающая русская молодежь в эти годы, конечно, через узкую «щель» моего личного опыта. Я не вел записок, кроме тех, которые были сделаны на Соловках и сразу по возвращении в Ленинград. Не могу уже сейчас точно восстановить даты. Что помню, то помню.

Есть принципиальное различие в том, как начинались кружки в 20-е годы и как возникают ученые общества сейчас. Тогда достаточно было найти временное помещение для заседаний, чтобы назначить лекцию, доклад, открыть дискуссию. Если появлялась серия выступлений или спорный вопрос растягивался на несколько заседаний, иногда не очень ясных — кто их созывает, — появлялось и желание окрестить себя и завести книгу протоколов. Комната в квартире, зал школьного театра Тенишевского училища, учительская комната в школе, оповещение от руки написанными объявлениями (а чаще друг через друга) — были вполне достаточными.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Воспоминания"

Книги похожие на "Воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Лихачев - Воспоминания"

Отзывы читателей о книге "Воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.