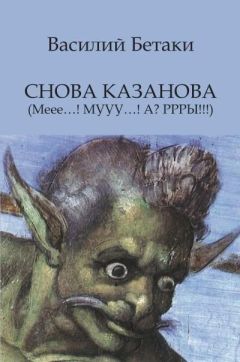

Василий Бетаки - Снова Казанова (Меее…! МУУУ…! А? РРРЫ!!!)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Снова Казанова (Меее…! МУУУ…! А? РРРЫ!!!)"

Описание и краткое содержание "Снова Казанова (Меее…! МУУУ…! А? РРРЫ!!!)" читать бесплатно онлайн.

© Василий Бетаки, 2011 © Издательство Munchen, ImWerdenVerlag, 2011 Munchen,

Inh. Andrey Nikitin-Perensky Paul-PreuS-Str. 95, 80995 Munchen http://imwerden.de imwerden@gmail. com

В оформлении обложки использован фрагмент росписи Микеланджело Сикстинской капеллы: Харон (Василий Бетаки?)

ISBN 978-1-4466-0584-4

– Вижу – Тинтин Вас уже прибрала к рукам? – ехидно сказал старик – ну ладно, идите-ка на пляж. Сейчас там пусто. Ещё пару недель, как не будет никого.

Тина очень удивилась, что я плавать не умею. И заставила меня ждать на этом пустом пляже с полчаса, пока она приплыла. Расстелила огромное полотенце морского цвета. Но тут лучше всего расскажут о ней стихи, написанные в те же дни, и слегка переделанные несколькими годами позднее.

Женский портрет

(Обнажённая в золотистых тонах)

Где в море душу вливая,

Опять дрожит река,

Осоку раздвигая –

Оливковая рука.

Валькирия тяжёлая,

Звенит глухою медью,

Отряхивая волосы,

Над виноградом мидий.

Июнь – белее белого –

Он даже ночью белей

Цветков жасмина, сделанных

Из платьиц мелких фей.

На фоне ветра белого,

Чуть влажная и медная,

Она идёт так медленно

По краю летних дней.

Звенят по меди искорки

Опавших лепестков –

Фарфоровые осколки

От статуй старых богов.

Давным-давно покинуты

Античные они,

И в воду опрокинуты

Обычные огни.

С холмов седого ветра дым

Над яркостью осок

И сквозь зелёный свет воды –

Коричневый песок.

Валькирия тяжёлая

Звенит глухою медью

И отжимает волосы

Над виноградом мидий,

И волосы – как водоросли,

И тёмен медный цвет.

По камушкам.

Над водами.

Вдоль края летних лет.

Я прогостил у С. три дня и должен был возвращаться в Париж – подходил день моей радиопередачи. А Тина осталась ещё у отца. После этого эскапада мы время от времени с Тиной встречались, но к зиме встречи становились всё реже, и как-то сами собой «ушли в песок». Хотя к старому Мастеру я ещё раз года через два заезжал, когда ездил навещать в Йере старушку Одоевцеву.

* * *В начале 1974 года в Питере шла свинская возня вокруг Ефима Григорьевича Эткинда. Его книги изымали из библиотек, его в один день уволили из института, лишили звания профессора и даже – чего и в СССР ещё не бывало, – докторской степени! Ему вменяли в вину разное, но все же самое дикое: «методологические ошибки 1949 года». В общем, власти перед всем миром расписались в том, что они и ныне стоят на тех же самых мракобесных позициях, что и четверть века назад, и являются без какого-либо преувеличения наследниками сталинской опричнины! Обо всём этом – о том, как его вынудили уехать – Е. Эткинд позднее написал книгу «Записки незаговорщика».

Когда я в очередной раз уже осенью позвонил ему в Питер, Е. Г. сказал мне, что, вероятно, мы скоро увидимся. А через пару недель после этого моего звонка Никита Струве сообщил мне, каким поездом Эткинд с семьёй прибывает из Вены в Париж.

На вокзал приехал Струве, я и двое профессоров-славистов из «Нантера» (университет «Париж-10», где Эткинда, естественно, уже ждала профессорская должность). С вокзала мы все поехали на временную квартиру, принадлежавшую одному из друзей Никиты, который уехал в это время на полгода читать лекции в Америку. Хотя квартира была невелика, и Ефим Григорьевич с Екатериной Фёдоровной, двумя взрослыми дочерьми и маленькой внучкой там едва разместились, но зато она находилась на первом этаже и огромное окно-дверь гостиной выходило в небольшой замкнутый палисадник на «Марсово Поле» метрах в двухстах от Эйфелевой башни.

Часа через полтора, когда Струве и другие профессора уехали, мы вышли, вдвоём с Е. Г., побродить по дорожкам. Он сказал, что самое непривычное ему не то, что вот он, прочно «невыездной», разгуливает около Эйфелевой башни, а то, что зима уже на носу (это по его питерским представлениям: ведь был всего лишь конец октября!), а трава всё ещё ярко зелёная. Про башню все пишут, а вот про траву эту никто и не рассказывает.

Е. Г. Эткинд с обложки его последней книги «Барселонская проза».Потом разговор перешёл на нашего общего друга и моего учителя – Павла Григорьевича Антокольского. Ефим Григорьевич вспомнил, как на спуске к Неве в сотне шагов от «Большого дома» Антокольский как-то «прорычал» ему стихотворение, которое, как я думал, мало кто знает: «Мы все лауреаты премий»:

Пускай нас переметит правнук

Презрением своим,

Всех одинаково, как равных -

Мы сраму не таим.

Это были стихи об ответственности поколения. Они и поныне не напечатаны. [126] А теперь, когда нет «Самиздата», этому, стихотворению, возможно, и вообще грозит забвение.

Первое, что Е. Г. собирался сделать в парижской жизни, – это подготовить к печати свою, как он считал, главную и многострадальную работу: «Материя стиха». Он ещё в Питере узнал, что парижский «Институт Славистики» взялся ее издать. Потом работа затянулась: ему всё время хотелось что-то добавить или переделать, и эта замечательная книга вышла только в начале 1978 года. А еще Эткинд привёз мне архив покойной Веры Френкель. И рассказал, что Вера выкинулась из окна. Произошло это в марте. Она почему-то в прошедшую зиму – впервые против своего обыкновения – не уезжала из города на юг…

Я тут же сделал о ней невесёлую передачу по «Свободе». Называлась она «Дожди, дожди». Мало кто помнит в наши дни об этой трагической личности, об этой очаровательной и странной женщине – Вере Френкель. Она была очень маленькая, с очень «вырезной» фигуркой, одета подчёркнуто архаически, всегда со шнуровкой спереди на талии, с огромной копной пепельных пенных волос и в огромных очках. Лица поэтому было почти не видно. Возраст тоже ускользал от собеседника. С одинаковой вероятностью ей можно было дать и двадцать пять, и сорок пять. Я до сих пор точно так и не знаю. Наверно, где-то посередине. Когда-то она посещала литобъединение Глеба Семёнова. А мы познакомились, на заседании секции переводчиков в Доме Писателей, она тогда ходила в скандинавский семинар Сергея Владимировича Петрова. Она открыла польского поэта, Тадеуша Ружевича и перевела множество его стихов.

Как-то раз она принесла мне стихи позднего немецкого романтика Э. Мёрике, и стала настаивать, чтобы я перевёл несколько его баллад для готовящейся книги. Я перевел то, что она просила, и пришёл с этим к ней. Она жила в одной квартире с двумя своими сёстрами (обе намного старше её). Вера не вылезла из постели: сказала, что слегка болит голова. Переводы я в этот день так и не достал из сумки: пока мы беседовали, что-то меня заставило пристально вглядываться в это лицо, впервые увиденное без очков. Я её лица до тех пор и разглядеть-то ни разу не мог, хотя знакомы мы были уже лет пять. Она сидела, ноги под одеялом, в какой-то белой полураспахнутой рубашке, и сама невероятно белая, по крайней мере, и шея, и плечо, с которого рубашка чуть сползла, были белей бумаги. Я спросил осторожно об этой бледности, может, она себя плохо чувствует? Но она беззвучно засмеялась и сказала, что всегда такая. Я придвинулся с креслом ближе. Она улыбнулась. Я молча протянул руки. Она молча наклонилась ко мне. Дальше всё было тоже молча.

Она была вся очень тихая, очень белая. Но это была вовсе не анемичность, я бы сказал про неё одно: белопенная. Пенились не только волосы, распущенные, как всегда, пенной казалась она вся. Беззвучная, легчайшая, белая пена. Это была какая-то потусторонняя русалочья сексуальность, тихая, белая и всё же ненасытная. Но – ни одного движения, ни разу даже не шелохнулась, только каждый раз – длинный, немыслимо длинный выдох.

Потом, до самого моего отъезда, наш «молчаливый роман» то на несколько месяцев затихал, то вдруг снова оживлялся непонятно как, когда и отчего. Я изредка заезжал к ней, когда её сестёр не было дома, да и она иногда приезжала ко мне, но только в солнечную погоду. Словно её пенность боялась питерских дождей и серого неба. Так оно и было: с конца октября и по крайней мере до Нового года она исчезала из города: не выносила темноты и промозглости питерской осени и зимы. Куда? А «на юг», подробнее не знал, наверное, никто.

В один из её приездов ко мне, несмотря на её крайнюю немногословность, мы всё же разговорились как-то более откровенно, чем обычно, и она спокойно сказала мне, что ей всё равно, сколько у меня баб, и что она «ни одного из своих любовников» не ревнует: «Лишь бы хотел меня, а прочее неинтересно», – спокойно и как бы лениво прошуршала она.

И вот в конце 74 года в Париже Ефим Григорьевич передал мне её архив. Сказал, что такова была ее воля. Как и когда она сказала об этом Эткинду, я, разумеется, не спрашивал, а он не говорил… В архиве не было ни одного перевода. Только стихи. Короткие тихие миниатюры, тихие и белопенные, как сама Вера.

Но почему вовсе нет переводов? Ефим Григорьевич предположил, что просто все её переводы давно опубликованы. Но я не уверен и в этом. Переводила Вера со всех скандинавских языков и почти со всех славянских. А еще с немецкого, который знала, как второй родной. К подстрочникам она относилась ещё непримиримей меня: «Переводить, не слыша звучания, да это же исполнять музыку композитора, которого никогда не слышала, нот которого не видишь, а так, потому что тебе о нём рассказали».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Снова Казанова (Меее…! МУУУ…! А? РРРЫ!!!)"

Книги похожие на "Снова Казанова (Меее…! МУУУ…! А? РРРЫ!!!)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Василий Бетаки - Снова Казанова (Меее…! МУУУ…! А? РРРЫ!!!)"

Отзывы читателей о книге "Снова Казанова (Меее…! МУУУ…! А? РРРЫ!!!)", комментарии и мнения людей о произведении.