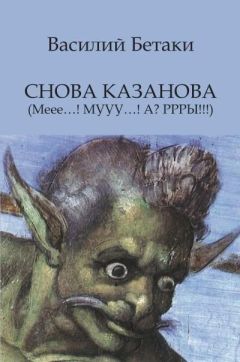

Василий Бетаки - Снова Казанова (Меее…! МУУУ…! А? РРРЫ!!!)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Снова Казанова (Меее…! МУУУ…! А? РРРЫ!!!)"

Описание и краткое содержание "Снова Казанова (Меее…! МУУУ…! А? РРРЫ!!!)" читать бесплатно онлайн.

© Василий Бетаки, 2011 © Издательство Munchen, ImWerdenVerlag, 2011 Munchen,

Inh. Andrey Nikitin-Perensky Paul-PreuS-Str. 95, 80995 Munchen http://imwerden.de imwerden@gmail. com

В оформлении обложки использован фрагмент росписи Микеланджело Сикстинской капеллы: Харон (Василий Бетаки?)

ISBN 978-1-4466-0584-4

Донской, пожалуй, не халтурил, но подходил к стихам арифметически и пытался, по словам Гнедич, – «пересальерить самого Сальери». После смерти второй жены, испанистки Инны Чежеговой (ученицы Э. Линецкой), он прожил ещё с десяток, наверное, лет, но в печати не появлялся вообще ни разу.

Бессменным секретарём секции переводчиков был Е. Г. Эткинд. Он же «изобрёл» и сам всегда вёл устный альманах секции «Впервые на русском языке», который «выпускался на сцену» Белого Зала два-три раза в год. Переводчики читали новое, больше стихи, но в каждом выпуске была и проза, и даже, порой, критика.

Вот в таком выпуске я однажды (в январе 1963 года) решил опробовать на самой что ни есть квалифицированной аудитории свою мистификацию: пройдёт, или нет? Заподозрят ли, что некий «южноафриканский поэт Мэтью Боссо-кудо» никогда не существовал? Я прочёл шесть «его» стихотворений среди пяти других поэтов Чёрной Африки. По тому, как принимали, ясно понял: во-первых, никто не заподозрил, во-вторых, эти стихи понравились аудитории даже больше, чем вполне реальный М. Акпойовар, или моя знакомая ещё по «Конференции поэтов Африки и Азии» в 1958 г. в Пушкине, тогда Эфуа Моргуе, она же (позднее по мужу) Сазерленд, и другие, менее известные англоязычные африканские поэты.

Танцевала ты в Кейптауне в портовом кабачке,

На окраине Кейптауна в матросском кабачке,

И призывный звон браслетов разносился вдалеке.

Извивались руки, гибкие, как хоботы слонов.

Это – мой Боссо-кудо и он имел только один недостаток: его стихи по-английски не существовали, и подлинников, если попросят, я предоставить не смог бы…

Никто на этот раз не спросил. И таким образом моя «пиндемонтя» (как называет такие «переводы» Е. Витковский), прошла с успехом, после чего я её и опубликовал в «Неве». ну а там я не боялся, что спросят английский текст: зав. Отделом поэзии был тот самый «плагиатор Сергей Орлов», который и русский язык без словаря, как говорили, знает в основном только в матерном варианте.

Году в 70-ом в московском Гослитиздате объявили конкурс на три главных стихотворения Эдгара По. Два из них у меня уже были: «Ворон» и «Колокола». Они «отлеживались» не один год, и правил я их не раз, а вот «Улалюм» я сделал специально к этому конкурсу. Конкурс был открытый, именной, не под девизами, и по условиям в нем участвовали переводы всех времён: и Брюсов, и Бальмонт, и Сергей Владимирович Петров, и Б. Б. Томашевский… В общем, «Воронов» было наверное штук пятнадцать, (не фигурировал тут только поэт «Алталена», поскольку это имя было псевдонимом Владимира Жаботинского, одного из вождей сионизма в нач. ХХ в.).

Были на конкурсе этом и «Колоколов» – три комплекта, да и «Улалюм» в четырех, кажется, вариантах.

В гослитовский двухтомник, который был издан в результате конкурса, все три стихотворения вошли в моих переводах. И по этому поводу я написал (правда, задним числом) следующее «Послание» редактору Мироновой, (она заведовала англоязычными переводами). Я поставив в конце каждой из трех строф «ключевое слово» стихотворения из соответствующего перевода:

«Эм. Зенкевич наворонил:

«Ворон в стиле «макарони»,

До чего ж забавный вздор!

Хоть у вас его издали

Десять лет тому, не далее –

Но ещё раз? «Nevermore».

Может Брюсову поблажка?

Но с инверсиями тяжко,

С русским языком беда.

Сотню строк пока читаешь,

Зубы все переломаешь!

Брюсов? «Больше никогда».

Посему прошу без драки В переводе Ве. Бетаки

«Ворона» в набор пихнуть,

Не ругать его манеры,

Не причёсывать сверх меры,

И, конечно, «Не вернуть».

Что касается прочих стихов Э. По, то меня удивило обилие в таком представительном двухтомнике плохоньких переводов, которые были подписаны незнакомым мне именем Н. Вольпин. Когда я после выхода книги, уже в 1972 г., спросил у Мироновой, кто это такой, она пожевав папироску, хрипло, как всегда, проскрипела: «Во первых не кто такой, а кто такая. А во вторых – это мать Алика Есенина-Вольпина. Ну а то, что Алик уже одной ногой «там» и на отъезд нужно немало денег, так Вы лучше меня знаете.». И даже не глянула на потолок или на телефонный аппарат! А уж её-то кабинет наверняка прослушивался.

Шкое Гасан, курдский поэт, живший в Тбилиси, выпустил в Ереване, где выходила газета на курдском языке и иногда курдские книги, две книжки стихов. Будучи аспирантом-лингвистом Института востоковедения в Питере, он пришел как-то году в 65 в Дом писателей искать себе переводчика на русский. Кто-то вспомнил, что я некогда учился на персидском отделении Востфака, и познакомил его со мной.

Остатки моего основательно уже забытого фарси и его прекрасное знание русского помогли нам переводить его стихи. Мы переводили вдвоём, но редакция «Дня поэзии», как, впрочем, и редакции нескольких журналов, печатавших его стихи, категорически отказывались подписывать переводы двумя именами. В сознании советского редактора, чаще всего робота, хотя и довольно грамотного, такое не укладывалось. «Не принято». Вот сакраментальная фраза!

Однажды у одного поэта не приняли книгу, где стихи и переводы перемежались авторскими комментариями и лирическими эссе, не приняли только из-за того, что «прозу и стихи смешивать не принято!». Беликовское «как бы чего не вышло» было семьдесят лет невысказанным лозунгом советской официальной жизни в любой её области, чем дальше, тем зануднее и бессмысленнее. Как говорил один из моих приятелей, и не литератор вовсе, а инженер катодной защиты (и поныне не знаю, что это значит): «Инициатива наказуема» (кажется, цитата из Ильфа?).

Так что публиковались стихи Гасана с указанием меня одного, как переводчика. Иначе – «не принято».

В те годы, посетив и Тбилиси, и Ереван, и Апаранский район Армении, где жили курды, я понял, что у курдов СССР было только два поэта: Шкое Гасан и Микаэле Рашид, мой однокурсник по литературному институту, и автор нескольких статей на курдскую тему в Литературной энциклопедии. Он же – воздыхатель «Огромной дамы» (нашей с ним однокурсницы Наташи Дуровой из знаменитого семейства цирковых дрессировщиков).

Кстати раз уж я заговорил о Дуровой, мне захотелось сделать маленькое отступление об одном номере Наташиного отца, Юрия Дурова. Номер этот я видел в детстве и навсегда запомнил.

На арену выходит слон, и рыжий клоун с ужасом от него шарахается. А слон на тоненький столбик вешает такую вот вывеску:

Парикмахер Елисей,

Стрижка, брижка и завивка волосей.

Дуров протягивает слону огромный помазок, на арену выносят громадный стакан, похожий на ступу бабы Яги, и Дуров уговаривает клоуна побриться у Елисея. Клоун в конце концов соглашается и садится в кресло, а вредный слон как окатит его мыльной пеной, взмахнув разок помазком; клоун визжит, ну а уж когда слон аккуратненько берет хоботом картонную или, может быть, фанерную бритву величиной с клоуна, так тот весь в мыле вскакивает с кресла и пытается удрать, а Слон вместе с Дуровым его ловят. Ужасно мне это все в детстве нравилось.

* * *Кроме поэтов, было среди курдов Еревана и Тбилиси штук пять «джамбулов», то есть людей, сочинявших на безграмотном русском подстрочники, но имевших в тех или иных партийных местах волосатую лапу, благодаря которой их переводили и печатали всякие подстрочникоеды-джамбулотворцы. Таким вот джамбулотворчеством часто занимался, например, С. Липкин. Эти его сочинения, да ещё переведённые им же, естественно с подстрочников) эпосы чуть ли не всех азиатских республик заполняли полки магазинов и библиотек, блестя позолотой девственных, никогда никем не открывавшихся переплётов.

Так что вполне справедливо, что именно Липкину было посвящено одно рубайи Шкое Гасана из сатирического цикла «Современный рубайат»:

Семёну Липкину

Дорогой мой, саз не палка для любого пастуха,

Лира не седло вьючное для любого ишака:

Если дёрнет посильнее торопливая рука –

Квакнет лира как лягушка, как скрипучая доска.

(перевод наш)

Надо все же сказать, что кроме «переводов» да весьма банальных и бледных собственных стихов, Липкин написал хорошую правдивую книгу «Декада», в которой рассказано много правды о политике КПСС в отношении «народов СССР», и кое-что о переводчиках подстрочникоедах и джамбулотворцах. Позднее вышли у него и вполне добросовестные мемуары. (С. Липкин, «Вторая дорога»).

* * *В переводческой среде того времени (впрочем, не только в переводческой) существовала некая глухая вражда между москвичами и ленинградцами. Мы считали, что москвичи ближе к кормушке и потому наглее халтурят. Столь же резко и тоже не всегда справедливо о питерских коллегах отзывался отличный московский поэт-переводчик Андрей Сергеев. Между нами двумя было что-то вроде многолетнего соперничества с некоторой взаимной неприязнью. Неприязнь была, вероятно, связана со сходством характеров. Оба мы вели себя с резкостью, которую коллеги переносили с трудом. Выражение «типичная… халтура» висело у Сергеева на языке так же часто, как и у меня. Только он говорил «ленинградская халтура», а я, соответственно, «московская». Я и до сих пор считаю, что когда он печатал в «Иностранке» какие-то километровые австралийские белые стихи, он халтурил. И до сих пор я не понимаю, как человек, подаривший русскому читателю «Бесплодную землю» Элиота, великолепно переводивший Роберта Фроста, мог унижаться до переводов всякой ерунды. За неё платили, конечно.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Снова Казанова (Меее…! МУУУ…! А? РРРЫ!!!)"

Книги похожие на "Снова Казанова (Меее…! МУУУ…! А? РРРЫ!!!)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Василий Бетаки - Снова Казанова (Меее…! МУУУ…! А? РРРЫ!!!)"

Отзывы читателей о книге "Снова Казанова (Меее…! МУУУ…! А? РРРЫ!!!)", комментарии и мнения людей о произведении.