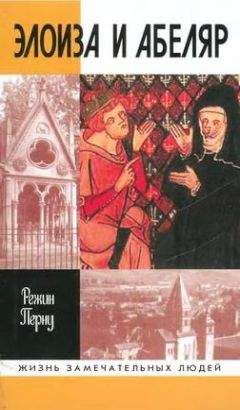

Режин Перну - Элоиза и Абеляр

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Элоиза и Абеляр"

Описание и краткое содержание "Элоиза и Абеляр" читать бесплатно онлайн.

История жизни Элоизы и Абеляра — это история возвышенной любви, пережитой в эпоху Тристана и Изольды. Ее так много раз пересказывали, особенно в XVIII–XIX веках, что в чем-то она даже утратила свою истинность. И вот впервые за долгие годы известная французская исследовательница Средневековья Режин Перну пересказала ее, основываясь на подлинной переписке героев, от всепобеждающей страсти пришедших к истинной святости.

Эта необыкновенная история случилась в период, когда на холме Святой Женевьевы появилось учебное заведение, ставшее прообразом знаменитой Сорбонны, когда в архитектуре достиг своего расцвета романский стиль и стало зарождаться готическое искусство, когда развитие логики способствовало появлению великих средневековых богословских трактатов, оказавших неизгладимое влияние на мировосприятие современников.

Если воспринимать трактат Абеляра вот так прямо, упрощенно, то в нем действительно можно усмотреть произведение скептика, забавляющегося тем, чтобы попеременно громоздить аргументы «за» и «против», не имея иной цели, кроме как уничтожить один другим. На самом же деле намерения Абеляра были совершенно иного свойства. Он довольно подробно все объяснил в прологе трактата «Да и Нет», а именно: его труд — это труд исследователя, использующего диалектику для достижения позитивного результата; он хочет показать, что относительно одного и того же вопроса в различных текстах содержатся прямо противоположные мнения, но вместо того чтобы «аннулировать» друг друга, они выявляют различные аспекты одного явления; усилия исследователя, мыслящего логически, должны быть направлены на анализ причин таких противоречий, на выяснение сути этих противоречий, чтобы в конце концов противоречивость была преодолена. «Так как в таком множестве текстов некоторые слова святых не только разнятся по смыслу, но и противоречат друг другу, нам следует — принимая во внимание нашу слабость — полагать, что скорее нам не хватает Божьей милости и благодати для того, чтобы понять эти слова, чем не хватало святым отцам Божьей милости и благодати для того, чтобы их написать». Затем Абеляр в общих чертах обрисовывает метод исследования и толкования, открывающий путь к комментированию и критическому изучению текстов, таким методом изучение и истолкование производятся и в наши дни. Он объясняет то, с чем мы соглашаемся и сегодня: различия могут быть поверхностными, они могут проистекать из того, что один и тот же термин подчас имеет различные значения, они могут оказаться результатом даже ошибок переписчиков, могут возникать из-за того, что тот или иной текст был искажен либо по небрежности, либо из-за невежества, однако причины возникновения различий могут быть и более глубокими: иногда случается и так (именно это и произошло в случае со святым Августином), что автор от работы к работе уточнял и развивал свою мысль, в результате чего два текста представляют два различных этапа его пути, проделанного для достижения истины. Или расхождения и различия могут возникнуть потому, что один текст содержит в себе намек или указание на правило, а другой — на исключение из того же правила. Когда расхождения превращаются во вроде бы непреодолимые противоречия, Абеляр советует прежде всего установить некую «иерархию текстов», чтобы выявить те из них, что «опираются» на самые высокие авторитеты. Подытоживая этот вопрос, Абеляр объявляет, что существует только один текст, совершенно лишенный ошибок: Библия. «Если там что-то и кажется абсурдным, непозволительно говорить, что автор этой книги не ведал истины, а допустимо сказать лишь, что в рукопись вкралась ошибка, либо ошибся переводчик, либо ты сам чего-то не понимаешь».

Подобный труд является в истории развития критической мысли трудом этапным, дающим начало целому направлению. Он свидетельствует о том, что мышление его автора было чрезвычайно острым и требовательным, что автор с презрением относился как к легкости, так и к трудностям, то есть не искал легкого пути, но и не избегал сложностей, чрезвычайно заботясь о строгости и чистоте анализа и проявляя неистощимый пыл в исследованиях: «Первый ключ к мудрости, — говорит он, — это умение усердно и постоянно задаваться вопросами… именно сомневаясь мы приходим к необходимости вести исследования, именно исследуя, мы постигаем истину». Подобная программа превосходно подходит для того, чтобы увлечь молодежь, очень требовательную в поисках истины, молодежь, пренебрежительно относящуюся к ложной осторожности, той самой, что проявляют люди, которые, страшась поставить под угрозу всеми признанную истину, соглашаются на искусственное сближение и примирение различных воззрений либо на уклончивое истолкование тех или иных текстов.

Трактат «Да и Нет» закладывал основы метода, которому предстояло позднее стать методом схоластики; Абеляр не был создателем этого метода, но он дал ему рациональное, разумное основание, «установив технический закон всякого умозрительного построения в философии и в теологии». Различные трактаты Фомы Аквинского тоже будут последовательно «выстраивать» для сопоставления противоречивые мнения и идеи, касающиеся определенного предмета рассмотрения, для того чтобы в конце концов при симметричном их сличении из явных противоречий «извлечь» некое позитивное заключение. Итак, чтение или изучение текста позволяло извлечь глубинный, иногда скрытый смысл (что тогда именовали «сентенцией», «sententia»). Это происходило благодаря спору (или дискуссии, «disputatio»), в ходе которого подвергался анализу сам текст, производились сличения и сравнения, ставились вопросы для того, чтобы выявить сокровенный смысл этого текста во всей его полноте. Понять, насколько велико было влияние Абеляра на других философов, можно, если мы обратим внимание на следующий факт: вопросы, им поставленные, «перешли» почти в неизменном виде в книги, которые стали впоследствии классическими учебниками средневековых школяров, а позднее — студентов, например в книгу Петра Ломбардского «Сентенции»; так было с вопросом № 2, каковой касался «материи», имевшей основополагающее значение для верующего, ибо речь шла об определении веры: «Вера распространяется лишь на вещи неявные». Абеляр собирает цитаты из текстов, где определяется сфера веры: «fides est de non visis», «вещи невидимые». Доказательства, приводимые им, а затем воспроизведенные всеми схоластами, в конце концов заставляли признать, что относительно феноменов, доступных органам чувств, или же истин, которые можно постичь одной только силой разума, вопрос о вере не стоит, а речь идет всего лишь о рациональном, разумном знании; вера имеет отношение к тому, что неподвластно чувствам, разум не может самостоятельно воспринять и постичь: «Понимать и верить — это разные вещи, подобно тому, как знать и воспринимать явным образом — тоже разные вещи; вера есть суть принятие вещей неявных, невидимых, знание же есть суть познание вещей самих по себе на собственном опыте, поскольку они в данный момент нам представлены».

Однако Абеляр в своей работе не делал никаких заключений. Он приводил противоположные друг другу понятия и выражения, но не осуществлял синтеза. Его творению предстояло быть завершенным и принести свои плоды, как мы знаем, только после его смерти. Трактат «Да и Нет» мог вполне способствовать тому, что Абеляр выглядел в глазах своих современников человеком очень и очень подозрительным; что же касается нас, то из всех его работ именно этот трактат лучше всего позволяет нам по достоинству оценить силу его мысли, вечно находящуюся в движении, а также манеру вечно задаваться вопросами, что была ему свойственна. Этот преподаватель, всегда находившийся в поисках истины, вероятно, действовал на молодых людей завораживающе, они его слушали как зачарованные, и он увлекал их за собой на путь использования того метода, что он называл «непрерывным дознанием» (употребляя при этом термин «инквизиция»). Инквизиция… сам этот термин несет в себе слишком тяжелый отрицательный смысл, невольно заставляя нас вздрогнуть;

но следует отстраниться от его юридического значения, которое напоминает нам об общественном институте, «родившемся» в XIII веке, а именно в 1233 году, в совершенно определенных исторических обстоятельствах, и тогда прояснится первоначальное, природное значение этого слова, в котором его употреблял Абеляр и которое было известно всем в период феодализма: дознание, расследование, поиск.

Под этим углом зрения и сквозь призму тех направлений, которым она будет давать толчки для развития на протяжении столетий, мысль Абеляра предстает перед нами во всем своем величии; да, Абеляр был, разумеется, одним из «отцов» схоластики, а следовательно, и одним из «отцов» тех методов рационального, разумного познания, что оставят столь значительный след в истории эволюции западной мысли и станут, по сути, единственными методами познания. Следуя именно в этом направлении, в направлении развития аристотелевской мысли, Декарт даст впоследствии новый толчок этой эволюции, поставив «во главу угла» своего метода не поиск и не вопрос, а сомнение и низведя истину к очевидности (к тому, что видно извне). Это направление развития мысли оказалось чрезвычайно «продуктивным»; XX веку была предопределена участь и «предоставлена честь» выявить недостатки, слабые места и границы этого направления, с одной стороны, благодаря открытиям, сделанным в области так называемой глубинной психологии, поставившей под угрозу то полнейшее доверие, которое прежде питали к разуму, способному пускаться в долгие рассуждения, а с другой стороны, благодаря развитию самой науки. Приходится признать, что использование воображения, к примеру, может быть полезно даже ученому, потому что «инструменты» исследования, которыми он сейчас располагает и которые превосходят все, что до сего дня было известно на протяжении всей истории человечества, рождают у него предчувствие и предвидение того, что могут существовать во вселенной области и сферы, еще не доступные для анализа и для наблюдения, потому что они пока превосходят возможности познания.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Элоиза и Абеляр"

Книги похожие на "Элоиза и Абеляр" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Режин Перну - Элоиза и Абеляр"

Отзывы читателей о книге "Элоиза и Абеляр", комментарии и мнения людей о произведении.