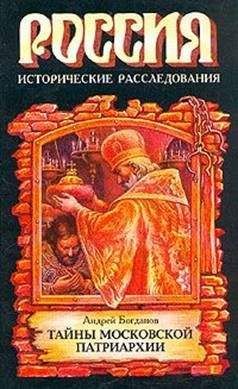

Андрей Богданов - Русские патриархи1589–1700 гг

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Русские патриархи1589–1700 гг"

Описание и краткое содержание "Русские патриархи1589–1700 гг" читать бесплатно онлайн.

Первые три главы (по Смуту) опубликованы отдельно: Богданов А.П. Тайны московской патриархии. М.: Армада, 1998. 377 с. Внесена авторская правка. Например, в издании 1998 года говорится на с. 9. о выделении денег «на помин души царя–кровопийцы», а в издании 1999 г. слово «кропийцы» опущено.

Когда Игнатий вечером вновь ворвался в Крестовую, «еще брань и смущение многое учинил и непристойно много говорил», Адриан решился действовать: велел служителям схватить старца и заточить в келью Чудова монастыря. Жизнь для Игнатия кончилась. Неделю за неделей он «мало сна приемлет и пищу едва ест». Митрополита переводят от греха подальше в Симонов монастырь и держат взаперти до его физической смерти. Первый русский писатель, объявленный сумасшедшим, умирает от голода 13 мая 1701 г. Патриарх Адриан, не сорвавшийся, подобно Игнатию, и стоически перенесший унижение, уходит из жизни гораздо раньше, 16 октября 1700 г.

Он как бы ищет смерти, требуя в стужу и «острую погоду» конца сентября везти его в любимый подмосковный Перервинский монастырь Николы Чудотворца. «Едва его туда довезли, однако ж был там кое–как девять дней, и когда ему мало отраднее стало, посвятив новую церковь в том монастыре, возвратился и желал быть в Донском монастыре у литургии. И когда, государь, — доносили Петру, — в том пути был, паки так изнемог, чаяли все скончания его… А октября на 8 число привезли его ночью к Москве в возке, поэтому никем не видимым, и на 13–е число в 9 часу ночи зашиб его паралич, в которой своей болезни… лежал едва не трои сутки беспамятно, и без языка, и ничем не владея, даже до смерти, только, государь, сперва мало взглядывая единым левым глазом я помавая левою рукою, а после и то действо престало» [598].

Адриан скончался в безмолвии и был погребен на следующий день в Успенском соборе, завершив собою ряд почивших там московских первосвященников 16 декабря именным царским указом Патриарший разряд был уничтожен, а местоблюстителем патриаршего престола стал Стефан Яворский. Об истинном положении в государстве русских архиереев и чинов освященного собора, вытерпевших все унижения, лишь бы исполнить царскую волю и возвести Стефана в сан митрополита, наилучшим образом свидетельствует содержание и непередаваемый тон записки прибыльщика Курбатова Петру относительно планов дальнейшего управления Церковью [599].

«…Избранием патриарха думаю повременить.

Определение в священный чин можно поручить хорошему архиерею с пятью учеными монахами.

Для надзора же за всем и для сбора домовой казны надобно непременно назначить человека надежного: там большие беспорядки; необходимо распорядиться монастырскими и архиерейскими имениями, учредить особливый расправный приказ для сбора и хранения казны, которая теперь погибает по прихотям владельцев.

Школа, бывшая под надзором патриарха и под управлением монаха Палладия, в расстройстве; ученики, числом 150 человек, очень недовольны, терпят во всем крайний недостаток и не могут учиться; потолки и печи обвалились…

Из архиереев для временного управления, думаю, хорош будет Холмогорский; из мирских для смотрения за казною и сбора ее очень хорош боярин Иван Алексеевич Мусин–Пушкин или стольник Дмитрий Петрович Протасьев».

Кто такой Курбатов? Как его решение «повременить» с патриаршеством растянулось более чем на два столетия? Ответ очевиден. Холоп, пишущий письмо царю, есть зеркало тирана, живой прибор для уловления и озвучивания его мыслей и настроений. Именно он, простой и ясный, как топор палача, а не смутно сомневающийся и мечущийся государь, именно прибыльщик, значительный, как рубль серебром, подлинно величественный в своем беспредельном хамстве, является наилучшим памятником эпохе Петровских преобразований.

Указ о подчинении патриаршего казначея, дворецкого и «прочих всех чинов домовых людей в духовном правлении» Стефану Яворскому, а «в мирском рассуждении» судье Монастырского приказа И. А. Мусину–Пушкину был объявлен думным дьяком Гаврилой Деревниным 29 января 1701 г. в Крестовой палате.

Заключение

Патриаршество в России действительно кончилось с кончиной Адриана, кончилось надолго, вплоть до декабря 1917 г., когда после епархиальных и общих, частных и правящих собраний, после упорного сопротивления сторонников «парламентской структуры» правления Русской православной церкви Поместным собором был избран святейший патриарх Тихон. «Орел петровского, на западный образец устроенного, самодержавия, — говорилось на соборе, — выклевал это русское православное сердце. Святотатственная рука нечестивого Петра свела первосвятителя с его векового места в Успенском соборе. Поместный собор Церкви Российской от Бога данной ему властью поставит снова Московского патриарха на его законное неотъемлемое место». Началась новая, еще более драматичная история российского патриаршества, на фоне небывалой трагедии страны. Этому второму патриаршему периоду в истории Церкви будет посвящена другая книга, написанная другим автором.

Но и мы не можем поставить точку на кончине «последнего молитвенника». Истинное лицо, подлинные мотивы участников преступления перед Русской православной церковью ярко демонстрирует затянувшийся на многие годы, по выражению современного исследователя, «процесс ликвидации патриаршества и учреждения Святейшего Синода» в 1721 г. Заметим: «процесс ликвидации». Что же, по мнению государя и его подручных светского и духовного (увы!) звания, следовало ликвидировать и почему? Что следовало «учредить» и с какой целью? В наиболее общем, сущностном виде ответы на все эти вопросы весьма красноречиво и даже афористично дает видный историк Церкви протоиерей Георгий Флоровский [600].

«Государство утверждает себя самое, как единственный, безусловный и всеобъемлющий источник всех полномочий, и всякого законотворчества, и всякой деятельности или творчества. Все должно стать и быть государственным, и только государственное попускается и допускается впредь. У Церкви не остается и не оставляется самостоятельного и независимого круга дел, — ибо государство все дела считает своими. И всего менее у Церкви остается власть, ибо государство чувствует и считает себя абсолютным. Именно в этом вбирании всего в себя государственной властью и состоит замысел того «полицейского государства», которое заводит и утверждает в России Петр…

«Полицейское государство» есть не только и даже не столько внешняя, сколько внутренняя реальность. Не столько строй, сколько стиль жизни. Не только политическая теория, но и религиозная установка. «Полицеизм» есть замысел построить и «регулярно сочинить всю жизнь страны и народа, всю жизнь каждого отдельного обывателя, ради его собственной и ради «общей пользы» или «общего блага». «Полицейский» пафос есть пафос учредительный и попечительный. И учредить предлагается не меньшее, что, как всеобщее благоденствие и благополучие, даже попросту «блаженство». И попечительство слишком скоро превращается в опеку…

В своем попечительном вдохновении, — продолжает Г. Флоровский, — «полицейское государство» неизбежно оборачивается против Церкви. Государство не только ее опекает. Государство берет от Церкви, отбирает на себя, берет на себя ее собственные задачи. Берет на себя безраздельную заботу о религиозном и духовном благополучии народа. И если затем доверяет или поручает эту заботу снова духовному чину, то уже в порядке и по титулу государственной делегации («vicario nomine»), и только в пределах этой делегации и поручения Церкви отводится в системе народно–государственной жизни свое место, но только в меру и по мотивам государственной полезности и нужды [601].

Не столько ценится или учитывается истина, сколько годность — пригодность для политико–технических задач и целей. Потому само государство определяет объем и пределы обязательного и допустимого даже в вероучении. И потому на духовенство возлагается от государства множество всяких поручений и обязательств. Духовенство обращается в своеобразный служилый класс. И от него требуется именно так, и только так, о себе и думать. За Церковью не оставляется и не признается право творческой инициативы даже в духовных делах. Именно на инициативу более всего и притязает государство, на исключительное право инициативы, не только на надзор… Не позволяется возражать против внушительных указных «понеже». Правительство спешит все обдумать и рассудить наперед, и собственное рассуждение обывателей оказывается тогда ненужным и лишним. Оно может означать только некое неблагонадежное недоверие к власти».

Такова идея военно–полицейского государства, энергично, но со множеством ошибок, разрушений и переделок возводившегося в первой четверти XVIII в. Петром I со товарищи. Как, однако, на практике выглядело обращение с Церковью без патриарха? Может быть, конкретные меры государственных чиновников прояснят и наполнят реальным содержанием ярко охарактеризованную Г. Флоровским общую картину? В конце концов, немало воды утекло после погребения Адриана в 1700 г. до 1718 г., когда Петр I велел своему подручному Феофану Прокоповичу [602] сочинить ликвидирующий патриаршество «Духовный регламент» (действовал с 1721 по 1917 г.). К этому антицерковному памфлету в форме закона мы вынуждены будем вернуться, а пока посмотрим, чего на деле прежде всего хотел Петр, отказываясь от поставления нового патриарха.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Русские патриархи1589–1700 гг"

Книги похожие на "Русские патриархи1589–1700 гг" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Богданов - Русские патриархи1589–1700 гг"

Отзывы читателей о книге "Русские патриархи1589–1700 гг", комментарии и мнения людей о произведении.