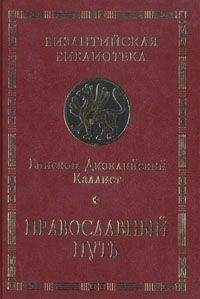

Епископ Каллист (Уэр) - Православная церковь

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Православная церковь"

Описание и краткое содержание "Православная церковь" читать бесплатно онлайн.

Православная эмиграция в Австралии более молода, чем североамериканская диаспора. Большинство австралийских православных приходов было основано после Второй мировой войны. Самой многочисленной является Греческая архиепископия, насчитывающая 121 приход и недавно открывшая богословский колледж в Сиднее. Имеется также немало русских приходов (принадлежащих главным образом РПЦЗ) и значительное арабское присутствие (Антиохийский патриархат).

Перед православной диаспорой стоят две главные проблемы. Первая проблема — переход от первого поколения православных иммигрантов ко второму поколению, рожденному и воспитанному на Западе. Первое поколение иммигрантов, даже не практикуя активно свою веру, в большинстве своем до самой смерти сохраняет чувство принадлежности к православному христианству. А как обстоит дело во втором поколении? Сохранит ли оно верность православию или вырастет безразличным, растворившись в окружающем его секулярном западном обществе? В Северной Америке, где значительная часть иммигрантов поселилась еще до Первой мировой войны, большинство православных групп уже прошло через этот критический культурный переход от первого поколения ко второму: потери были огромными, но православие выжило. Однако в Западной Европе и Австралии основная часть иммигрантов осела только после Второй мировой войны, и переход еще отнюдь не завершен.

Для осуществления такого перехода жизненно важно, чтобы все православные группы могли готовить будущее духовенство из числа православной молодежи, рожденной и выросшей на Западе, а не импортировать «готовых» священиков с исторической родины. Еще важнее, чтобы местные языки — английский, французский, немецкий и т. д. — широко применялись в литургической практике. В противном случае молодежь будет отдаляться от церкви, более озабоченной сохранением культуры и языка «прежней родины», чем проповедью христианской веры. К сожалению, православные власти на Западе, стремясь сохранить национальное наследие, обычно не торопятся вводить местные наречия в церковную службу. В Северной Америке английский широко употребляется в ОСА, Антиохийской архиепископии и во многих греческих приходах, но в Британии большинство греческих приходов до сих пор вовсе не используют английский язык.

Вторая насущная проблема диаспоры — ее раздробленность на отдельные юрисдикции. Хотя с исторической точки зрения такое положение дел вполне объяснимо, оно наносит огромный вред как пастырской деятельности православной церкви среди ее собственных членов на Западе, так и свидетельству западного православия перед внешним миром. С нарастающим отчаянием и миряне, и духовенство задают один и тот же вопрос: когда мы обретем видимое единство? Когда сможем более действенно свидетельствовать о кафоличности православия? Небольшой шаг вперед был сделан с учреждением епископальных комитетов в большинстве западных стран (за исключением Великобритании). Например, на американском континенте была основана в 1960 г. Постоянная конференция канонических православных епископов в Америке (SCOBA), но до сих пор ей не удалось внести значительный вклад в дело православного единства, как на это изначально надеялись. На местном уровне по всем Соединенным Штатам активно работают православные христианские братства с участием духовенства и мирян, которые пытаются наладить братские отношения и сотрудничество поверх юрисдикционных границ. Сходную деятельность развернуло во Франции Православное братство, а в Британии — Православное содружество св. Иоанна Крестителя. Потенциальный вклад таких низовых организаций может быть очень велик, ибо православное единство на Западе с наибольшей вероятностью будет достигнуто не столько сверху, через решения общеправославных конференций, сколько снизу, через взаимную любовь и святое нетерпение народа Божьего.

Есть еще один аспект западного православия, заслуживающий особого упоминания: существование (пусть ограниченное и пробное) православия западного обряда (аналогичного католичеству восточного обряда, только наоборот). В первом тысячелетии христианской истории, до схизмы между Востоком и Западом, Запад использовал собственные чины литургии, отличные от византийского обряда, но вполне православные. Говоря о «православной литургии», часто имеют в виду не что иное, как византийскую литургию. Но мы не должны говорить так, будто лишь она одна является православной, ибо древний римская, галльская, кельтская и мозарабская литургии, восходящие к эпохе до раскола, тоже занимают свое место в полноте православия. Православные приходы западного обряда существуют в США, в рамках Антиохийской архиепископии (около 10 тыс. членов), и во Франции, где имеется весьма активная группа, известная под именем Католическо–православной церкви Франции. Ее начало восходит к 1937 г., когда бывший римско–католический священник Луи–Шарль Виннэр (1880–1937), посвященный в епископы в Либеральной католической церкви, был вместе во своими сторонниками принят в Московский патриархат [57]. Особым решением местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия им было позволено сохранить западный обряд. Преемник Виннэра, о. Евграф Ковалевский (1905–1970) — рукоположенный в 1964 г. как Иоанн, епископ Сен–Дени, — ввел в практику древнегалльскую литургию с включением некоторых византийских элементов. При нынешнем главе, епископе Жермене, это движение во Франции прекратило общение со всеми православными церквами, и его будущее проблематично. С 1995 г. существует несколько приходов западного обряда в Британии, в юрисдикции Антиохийского патриархата.

Составляя незначительное меньшинство среди чуждого окружения, православные в диаспоре всегда вынуждены были вести тяжелую борьбу просто за то, чтобы выжить. Но хотя бы некоторые из них понимают, что кроме простого выживания у них есть и более серьезные задачи. Если они действительно верят, что православие является истинной кафолической верой, то они должны не отгораживаться от окружающего неправославного большинства, но считать своим долгом и привилегией разделить собственную православную веру с другими людьми. Разумеется, не случайно Бог попустил православным рассеяться в XX в. по всему Западу. Это рассеяние — вовсе не трагическая случайность, а наш kairos: наша возможность. Но если мы, православные, хотим воспользоваться ей как должно, мы должны понимать и прислушиваться: понимать более глубоко наше православное наследие и прислушиваться с большим смирением к тому, что говорят наши западные современники, как религиозные, так и светские.

Не только в диаспоре православие страдает от недостатка взаимных связей. В течение долгого времени все различные патриархаты и автокефальные церкви — часто не по своей вине — были слишком изолированы друг от друга. Временами единственным формальным контактом был регулярный обмен посланиями между главами церквей. И сегодня такая изоляция все еще сохраняется, но стремление к более тесному сотрудничеству нарастает. В этом сыграло свою роль православное участие во Всемирном совете церквей: на его конференциях православные делегаты часто оказывались неподготовленными к тому, чтобы говорить единым голосом. Почему, — спрашивают они, — нас, православных, должен собирать Всемирный совет церквей? Почему мы сами никогда не встретимся, чтобы обсудить наши общие проблемы? Настоятельная потребность в общеправославном сотрудничестве особенно остро была прочувствована молодежными движениями. В этом направлении важную работу проделала международная молодежная организация Синдесмос, основанная в 1953 г.

В попытках наладить сотрудничество ведущую роль играет, естественно, старший иерарх Православной церкви — Вселенский патриарх. После Первой мировой войны Константинопольский патриархат вынашивал планы созыва «Великого собора» всей Православной церкви; в качестве первого шага планировалось собрать «просинод», который должен был выработать повестку дня будущего собора. В 1930 г. на Афоне состоялось заседание подготовительной Межправославной комиссии, но просинод так и не стал реальностью, главным образом из–за обструкции со стороны турецкого правительства. Около 1950 г. Вселенский патриарх Афинагор вернулся к идее собора, и после нескольких переносов «Всеправославная конференция» наконец состоялась на Родосе в сентябре 1961 г. Были и последующие Родосские конференции в 1963 и 1964 гг.; кроме того, с тех пор регулярные межправославные конференции и комиссии проходят в Женеве. Главными темами повестки дня «Великого и священного собора», если он состоится, будут, вероятно, проблемы раздробленности православной диаспоры, отношения с другими христианскими церквами (экуменизм) и практическое применение православного морального учения в современном мире.

МиссияПравославие часто критикуют за то, что ему не удается быть миссионерской церковью, и в этих упреках есть доля истины. Но если мы вспомним об обращении славян Кириллом и Мефодием, придется признать, что Византия может гордиться миссионерскими достижениями не менее, чем кельтское или римское христианство того времени. Естественно, греческие и арабские христиане под властью турок не имели возможности заниматься какой–либо миссионерской деятельностью, но Русская церковь в XIX в. содержала широкую сеть миссий среди множества нехристианских народов Российской империи». Вся эта миссионерская программа была свернута при коммунизме, но в настоящее время начинает возрождаться в ограниченном масштабе.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Православная церковь"

Книги похожие на "Православная церковь" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Епископ Каллист (Уэр) - Православная церковь"

Отзывы читателей о книге "Православная церковь", комментарии и мнения людей о произведении.