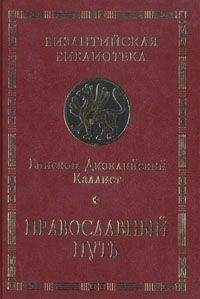

Епископ Каллист (Уэр) - Православная церковь

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Православная церковь"

Описание и краткое содержание "Православная церковь" читать бесплатно онлайн.

В четырех остальных православных церквах, прежде находившихся под коммунистическим правлением, отношения с государством были весьма похожи на те, что преобладали в Русской церкви. После того как в Болгарии в 1944 г. коммунисты пришли к власти, Болгарская церковь буквально следовала политике Московского патриархата. Судя по данным на начало 1980–х гг., посещаемость храмов в Болгарии была гораздо ниже, чем в Румынии или Сербии. Монастыри обезлюдели, хотя существовало несколько женских общин, включавших молодых монахинь. После восстановления свободы шестеро болгарских епископов имели мужество совершить в июле 1990 г. публичный акт покаяния за ошибки и соглашательство с коммунистическим режимом; но главы Болгарской церкви, патриарха Максима (избран в 1971), не было среди этих шестерых. Будем надеяться, что с падением коммунизма силы возрождения проявят себя в Болгарской церкви.

Другая церковь, которая еще недавно была тесно связана с Москвой, — древняя Грузинская церковь. Она была основана св. равноапостольной Ниной в начале IV века и находилась под юрисдикцией Антиохийского патриархата. К VIII в. эта церковь получила внутреннюю автономию и стала автокефальной около 1053 г. В 1811 г. она была включена в состав Русской церкви, а в 1917 вновь обрела независимость. Автокефалия Грузинской церкви была формально признана Москвой в 1943 г. и Константинополем в 1990 г. Из 2455 действующих церквей в 1917 г. в 1980–х годах в Грузии оставалось менее 100. Перестройка принесла некоторое возрождение. В 1992 г. помимо патриарха–католикоса Ильи II (избран в 1977 г.) в Грузии было 14 правящих архиереев.

Польская православная церковь получила автокефалию от Вселенского патриархата в 1924 г. В период между мировыми войнами Польская церковь насчитывала около четырех миллионов человек, но с перемещением границы в 1939 г. большая часть ее членов оказалась на территории Советского Союза. В 1930–е гг. Польская православная церковь тяжко страдала при католическом правительстве Пилсудского. Многие храмы были закрыты. После утверждения коммунистов в 1948 г. глава Польской православной церкви, митрополит Дионисий, был низложен и заключен под домашний арест. Православные поляки вынуждены были вновь просить подтверждения автокефалии у Московского патриархата, под контролем которого они оставались вплоть до 1980–х гг. В настоящее время Польская православная церковь насчитывает около 250 приходов и 325 священников. Ее жизнь во всех отношениях набирает силу, развивается активное молодежное движение.

Православная церковь Чешской республики и Словакии тесно связана с Московским патриархатом с 1946 г. В 1951 г. Москва предоставила ей автокефалию, которая, однако, до сих пор не получила признания со стороны Константинополя. В период между мировыми войнами главой чешских православных был епископ Горазд, прежде римско–католический священник, посвященный в православные епископы в 1921 г. и убитый немцами в 1942 г.; в 1987 г. он был причислен к лику святых. Количество чешских и словацких православных резко возросло в 1950 г., когда словацкие греко–католики, общей численностью около 200 тыс., были насильственно присоединены к православию. Но большинство этих новых членов Православной церкви покинули ее с восстановлением Греко–католической церкви во время «Пражской весны» 1968 г. После падения коммунизма новая власть вернула католикам большую часть церковных зданий, находившихся в пользовании у православных. Сейчас чешские и словацкие православные прилагают много усилий на сооружение новых мест для богослужения.

Для большинства православных христиан в XX в. коммунизм был врагом номер один. Но мудрость в том, чтобы помнить: враг не только вовне, но и внутри нас. Как понял в лагере Солженицын, мы не должны искать зло в других, но испытывать наше собственное сердце:

Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями, она проходит через каждое человеческое сердце — и через все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце — неискорененный уголок зла.

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК, III: ДИАСПОРА И МИССИЯ

Всякая чужбина нам родина, и всякая родина — чужбина.

Письмо к Диогнету V, 5

В прошлом православие казалось с культурно–географической точки зрения почти исключительно «восточной» церковью. Сегодня это уже не так. За пределами традиционно православных стран существует обширная православная «диаспора», центр которой находится в США, но ветви раскинуты по всему миру. По числу и влиянию преобладают греки и русские; но диаспора никоим образом не ограничивается ими одними: в ней занимают свое место также сербы, румыны, арабы, болгары, албанцы и другие.

Происхождение православной диаспоры восходит к более ранним временам. Первая греческая церковь в Лондоне открылась в 1677 г., в тогда фешенебельном районе Сохо. Она имела краткую, но бурную историю и была закрыта в 1682 г. Генри Комптон, англиканский епископ Лондона, запретил грекам держать иконы в церкви и потребовал, чтобы ее священнослужители отказались от всех молитв святым, отвергли решения Иерусалимского собора (1672) и отреклись от учения о пресуществлении. Когда Константинопольский патриарх заявил протест против таких условий английскому послу сэру Джону Финчу, тот возразил, что «в любой церкви Англии незаконно выражать римско–католические верования и исповедовать их по–гречески столь же дурно, что и по–латински»! Следующим местом православной службы в Лондоне стала часовня Российского посольства, открытая в 1721 г. Она пользовалась дипломатической неприкосновенностью, и потому англиканского епископа не касалось, что происходило внутри нее. На протяжении XVIII в. часовней пользовались как русские, так и греки и обращенные англичане. В 1838 г. греки смогли открыть собственный храм в Лондоне, избавленный от назойливых ограничений со стороны англиканских властей.

На североамериканском континенте православное присутствие восходит к середине XVIII в. 15 июля 1741 г. русские первопроходцы Беринг и Чириков достигли берегов Аляски, а пятью днями позже, в день пророка Илии, на борту судна «Св. Петр» в бухте Ситка служили первую православную литургию в Америке. Через несколько лет, в 1768 г., большая группа греков прибыла во Флориду и основала колонию Новая Смирна, но предприятие окончилось катастрофой.

Но хотя сама по себе православная диаспора возникла не сейчас, только в XX в. она достигла таких масштабов, что сделала православное присутствие заметным фактором религиозной жизни неправославных стран. Даже и сегодня вследствие национальной и юрисдикционной раздробленности ее влияние далеко не так сильно, как должно быть.

Важнейшим событием в истории рассеяния стала большевистская революция. Она вытеснила в изгнание более миллиона русских, в том числе интеллектуальную и культурную элиту нации. До 1914 г. большинство православных иммигрантов — русских и греков — составляли бедные и малообразованные крестьяне и ремесленники, отправившиеся за границу в поисках земли или работы. Но крупная волна послереволюционной эмиграции включала в себя людей, способных установить контакт с Западом на высокоинтеллектуальном уровне и представить православие неправославному миру так, как этого явно не могли сделать прежние иммигранты. Продуктивность русской эмиграции после 1917 г., особенно в первые годы, поразительна: за двадесятилетия между мировыми войнами ее участники, как было подсчитано, опубликовали 10 тыс. книг и 200 журналов, не считая литературных и научных обозрений. Сегодня второе и третье поколение греков на Западе, особенно в США, тоже начинает играть заметную роль в политической, академической и профессиональной жизни принявших их стран.

С религиозной стороны православная эмиграция выстраивалась по строго национальному признаку. В XIX и начале XX вв. первичная инициатива исходила не сверху, а снизу — от мирян, а не от иерархов. Группа иммигрантов объединялась и приглашала священника из своей страны: так формировался приход. Часто случалось, что епископы непосредственно вмешивались в этот процесс лишь много позднее. Для первого поколения иммигрантов местная приходская церковь была единственной связью с родиной: тем местом, где они слышали родную речь, хранительницей национальных обычаев. Неудивительно, что православие на Западе с самого начала приобрело выраженный этнический характер.

Национальная принадлежность несомненно есть дар Божий. Александр Солженицын был прав, когда в своей Нобелевской речи 1970 г. сказал: «Нации — богатство человечества, его коллективные личности; самая малая из них имеет собственные, особые оттенки и воплощает особую грань божественного замысла». Но, к сожалению, в религиозной жизни диаспоры национальная лояльность, сама по себе законная, возобладала над православной кафоличностью, а это привело к сугубой раздробленности церковных структур. Вместо единой епархии с единым епископом во главе почти повсюду на Западе возникло множество параллельных местных юрисдикций. В каждом крупном городе соседствуют несколько православных епископов. Каковы бы ни были тому исторические причины, это несомненно противоречит православному пониманию церкви. Вселенский патриарх Димитрий, посетивший США в 1990 г., был прав, назвав этническое разделение американских православных «поистине скандальным». Сегодня многие из нас хотели бы видеть в каждой западной стране одну местную церковь, объединяющую всех православных. Отдельные приходы могли бы, если им угодно, сохранить этнический характер, но все признавали бы одного и того же местного иерарха, а все иерархи одной страны составили бы единый синод. К сожалению, сегодня это не более чем отдаленная надежда. Этнические разделения, как известно, труднопреодолимы.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Православная церковь"

Книги похожие на "Православная церковь" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Епископ Каллист (Уэр) - Православная церковь"

Отзывы читателей о книге "Православная церковь", комментарии и мнения людей о произведении.