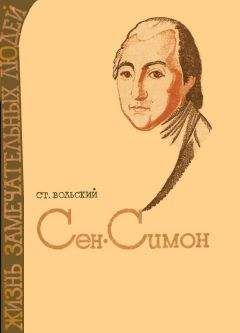

Станислав Вольский - Сен-Симон

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Сен-Симон"

Описание и краткое содержание "Сен-Симон" читать бесплатно онлайн.

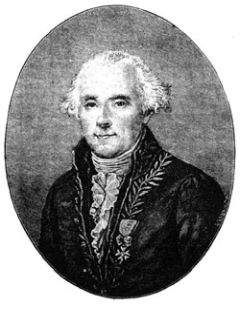

Биография Клода Анри де Рувруа, граф де Сен-Симона, французского философа, социолога, известного социального реформатора, основателя школы утопического социализма. Вышла в серии Жизнь замечательных людей в 1935 году.

Автор Станислав Вольский, партийно-литературный псевдоним Андрея Владимировича Соколова.

Титульный лист «Индустриальной системы» 1821

«Новое христианство» Сен-Симон начинает с заявления: «Я верю в бога». В какого именно бога, — он не поясняет: может быть, в иудейского Иегову, может быть в «бога-природу» (deus sive natura) Спинозы, может быть, в безличную Нирвану буддистов, может быть, в «первый двигатель» Леонардо да Винчи. На протяжении всей книги сен-симоновский бог остается великим неизвестным, которое чрезвычайно удобно в том отношении, что оно с одной стороны обезоруживает консервативно настроенных читателей, а с другой — ни к чему не обязывает автора. Но главная его заслуга — это то, что оно избавляет от необходимости рассматривать вопрос о происхождении «духовного фактора истории» — морали: мораль дана людям самим богом, — это значит, что об ее исторических корнях не подобает спрашивать.

«Бог неизбежно должен был все соотнести с одним и тем же принципом и все вывести из одного и того же принципа, ибо в противном случае воля его по отношению к людям не была бы систематической. Утверждать, что всемогущий основал религию на нескольких принципах, было бы кощунством.

Согласно этому принципу, который бог дал людям в качестве правила поведения, они должны организовать общество способом, наиболее выгодным для наибольшего их числа; во всех их работах и действиях целью их должно быть возможно более быстрое и возможно более полное улучшение морального и физического существования самого многочисленного класса. В этом, и только в этом, заключается божественный элемент христианской религии» («Новое христианство», т. VII, стр. 109).

Итак, суть христианства — это христианская мораль. Но мораль есть определенная система отношений между людьми, — следовательно, она неизбежно должна меняться по мере того, как меняются сами люди. Божественная, сверхземная по своему происхождению, она совершенно земная и вполне человеческая в своих реальных проявлениях. А ее реальное проявление — это церковь, предписывающая верующим известные правила поведения и на основании этих правил определяющая свое собственное устройство. Поэтому в процессе исторического развития церковь испытывала ряд перемен, соответствовавших тем задачам, которые выдвигались на очередь в различные эпохи. В каждую эпоху ее деятельность, ее организация, ее средства воздействия, ее социально-политические цели были иными, в зависимости от той обстановки, в которой приходилось практически осуществлять христианскую заповедь любви к ближнему.

Прошлое церкви можно разделить на три периода — период первоначального христианства, период католического средневековья (по XIV век включительно) и период современный, начавшийся с Лютера. Уяснив себе ее постепенную эволюцию, мы уясним и те формы, которые она должна принять в переходный момент, предшествующий полному осуществлению индустриального строя.

«Я верю, что бог сам основал христианскую церковь; я отношусь с величайшим уважением и восторгом к повелению отцов этой церкви. Вожди первоначальной церкви проповедовали всем народам единение, убеждали их жить в мире друг с другом и напрямик, с величайшей энергией говорили могущественным людям, что первый их долг — употреблять все свои средства на возможно более быстрое улучшение морального и физического существования бедняков» («Новое христианство», т. VII, стр. 110).

Католическое духовенство средних веков продолжало дело отцов церкви. Оно боролось со злоупотреблениями светской власти, не признававшей никакого иного права, кроме права сильного. Оно выдвигало на руководящие церковные посты людей из простого народа и таким образом открывало дорогу талантам, не считаясь с их социальным происхождением. Оно служило делу просвещения и было величайшей культурной силой той эпохи. Словом, заповедь о любви к ближнему и об улучшении участи народных масс оно распространило на чрезвычайно широкую область общественных отношений. Но постепенно оно отходит от этих задач, и католицизм принимает совершенно иной облик.

«В конце XIV века святая коллегия (кардиналы, руководившие политикой папского престола. — Ст. В.) становится на другой путь; она отказывается от христианского руководства и усваивает себе вполне светскую политику; духовная власть перестает бороться со светской; она уже не идет заодно с низшими классами общества, не пытается подчинять аристократию рождения аристократии талантов и ставит своей главной целью сохранить влияние и богатства, приобретенные воинствующей церковью… Для достижения этой цели святая коллегия отдает себя под покровительство светской власти… и заключает с королями следующий нечестивый договор: «Все наше влияние на верующих мы будем употреблять на то, чтобы обеспечить вам произвольную власть; мы объявим вас королями божией милостью; мы будем вкоренять догму пассивного подчинения властям; мы учредим инквизицию, в лице которой вы получите трибунал, не связанный никакими формальностями; мы учредим новый религиозный орден под названием общества Иисуса. Это общество установит догму, прямо противоположную догме христианства, и поставит своей задачей отстаивать перед богом интересы богатых и сильных в ущерб интересам бедняков.

В вознаграждение за эти услуги, за признание нашей зависимости от вас, за нашу измену бедному классу, интересы и права которого наш божественный основатель заповедал нам защищать, мы просим, чтобы вы сохранили за нами имущество, полученное благодаря апостольским трудам воинствующей церкви» («Новое христианство», т. VII, стр. 135–136).

Прямым результатом этого вырождения, лишившего католическую церковь всякого влияния на массы, явилась проповедь Лютера. Христианская церковь вступила в критический период — в полосу реформ, которые однако не указали ей нового пути и не обновили ее духа.

Как критик католического фанатизма, как защитник права свободного толкования библии, Лютер оказал огромную услугу человечеству. Но его попытки положительных реформ потерпели полный крах. Вместо того, чтобы убедить церковь приняться за разрешение социально-политических проблем в духе основной заповеди христианства, вместо того, чтобы указать ей новые задачи, вытекающие из всего хода развития, он стал проповедовать возвращение к укладу древнехристианских общин и таким образом отдалил церковь от современности; вместо того, чтобы сблизить ее с бедняками, он безоговорочно капитулировал перед светской властью… «Вместо того, чтобы принять необходимые меры для усиления социального значения христианской религии, он возвратил эту религию к ее исходному пункту; он поместил ее вне социальной организации; он признал, что власть Цезаря (светская власть — Ст. В.) является источником всех остальных, и оставил своему духовенству только право смиренных ходатайств перед светской властью… Таким образом он заключил христианскую мораль в те узкие границы, которые состояние тогдашней цивилизации навязывало первым христианам» («Новое христианство», т. VII, стр. 158). Благодаря всем этим ошибкам ни лютеранство, ни другие рационалистические течения, пошедшие по его стопам, не вывели человечество на новый путь. Отдалившись от своей главной и единственной задачи — облегчения участи бедняков, — христианство выродилось во множество сект, более или менее многочисленных, или, лучше сказать, в ряд ересей, не имеющих ничего общего с моральным учением Иисуса. Возвратить его к первоисточнику и в то же время приспособить деятельность церкви к нуждам современности, — такова цель того нового религиозного учения, которое несет людям Сен-Симон. Он характеризует его следующими словами.

«Новое христианство, подобно еретическим ассоциациям (т. е. католичеству и протестанству — Ст. В.) будет иметь свою мораль, свой культ, и свою догму; у него будет свое духовенство, а у духовенства — свои вожди. Но несмотря на это организационное сходство, новое христианство будет очищено от всех современных ересей; моральная доктрина будет считаться новыми христианами наиболее важной частью учения, а культ и догма будут рассматриваться только как внешние подробности, главная цель которых — сосредоточить на морали внимание верующих всех классов.

В новом христианстве вся мораль будет выводиться из принципа: «по отношению друг к другу люди должны вести себя как братья», и этот принцип, свойственный первоначальному христианству, будет преображен таким образом, что в настоящее время он будет представляться целью всех религиозных работ.

Этот возрожденный принцип будет гласить следующее: «Религия должна направлять общество к великой цели — возможно более быстрому улучшению положения наиболее бедного класса».

Основатели нового христианства и вожди новой церкви — это люди, наиболее способные содействовать своей деятельностью повышению благосостояния самого бедного класса. Функции нового духовенства сведутся к обучению людей новой христианской доктрине, над. усовершенствованием которой будут неустанно работать вожди церкви» («Новое христианство», т. VII, стр. 116–117).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сен-Симон"

Книги похожие на "Сен-Симон" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Станислав Вольский - Сен-Симон"

Отзывы читателей о книге "Сен-Симон", комментарии и мнения людей о произведении.