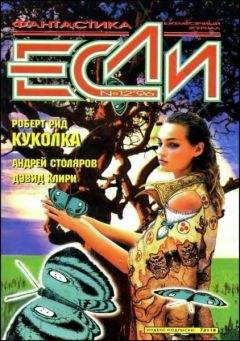

Роберт Янг - «Если», 1996 № 08

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "«Если», 1996 № 08"

Описание и краткое содержание "«Если», 1996 № 08" читать бесплатно онлайн.

Роберт Янг. САД В ЛЕСУ, рассказ

Дэвид Брин. КРАСНЫЙ СВЕТ, рассказ

Борис Силкин. С ЧЕГО ЖЕ НАЧАЛОСЬ ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

Ларри Нивен. ДЫМОВОЕ КОЛЬЦО, роман

Сергей Ениколопов. МЕНЯТЬСЯ ИЛИ МЕНЯТЬ МИР?

ФАКТЫ

Жан-Мишель Ферре. ЦЕФЕИДА, рассказ

Эдуард Геворкян. БОЙЦЫ ТЕРРАКОТОВОЙ ГВАРДИИ (окончание эссе)

РЕЦЕНЗИИ

ПРЕМИИ ГОДА

PERSONALIA

На правах рекламы [Издательства представляют]

ВИДЕОДРОМ

Дизайн: Ирина Климова, Наталья Сапожкова.

На обложке иллюстрация к роману Ларри Нивена «Дымовое кольцо».

Авторы иллюстраций: О. Васильев, А. Жабинский, К. Рыбалко, А. Филиппов.

В социализацию входит буквально все: скажем, понимание того, что человек должен быть одетым, а не голым. С возрастом «правила игры» усложняются — человек усваивает, что на работу надо одеваться определенным образом, на дачу — по-другому, в театре нельзя появиться в тапочках, и так далее. Этапы социализации человек должен пройти буквально во всех областях жизни: допустим, принадлежность к определенному народу. Маленький ребенок не делает этих различий, воспринимая все и вся как должное. Житель такого города, как Нью-Йорк, где черная, белая, желтая раса сосуществуют долгое время, вырастает с этим чувством. Но если житель Урюпинска в Зрелые годы впервые увидел негра — это может произвести на него сильное впечатление…

Сам социум может быть неадекватным, например, пуританским. И человек, воспитанный в духе многочисленных запретов и ограничений, в какой-то момент открывает для себя, что, несмотря на «мерзость плоти», о которой ему столько говорили, дети все же родятся, а мужчины и женщины любят друг друга. И такой человек придумывает для себя объяснение, адаптируясь к новому знанию, находя компромисс с собственными внутренними ограничителями. Скажем, игнорируя принцип удовольствия, утверждает, что он женится только по хозяйственной необходимости и для продолжения рода.

Другой пример: человек не может бить человека. Тем более — убить. Но начинается война, и мирный любящий сын, муж и отец становится беспощадным врагом, непримиримым бойцом. Социальные нормы сдвигаются, и это позволяет массе людей, настроенных скорее пацифистски, адаптироваться к ситуации неизбежного убийства.

«Двойной стандарт» присутствует и во многих боевиках, скажем, со Шварценеггером, герои которого часто нежные, чадолюбивые и в то же время очень «крутые» противники.

Итак, препятствие можно преодолеть, разрушить или вообще проигнорировать. Один из способов достичь желаемого — активность. Положим, при нехватке денег не экономить изо всех сил, а искать способы заработать. Поскольку в России бедность стала социальной проблемой, к слову скажу, что уныние старшего поколения — не настроение, а реальная проблема, так как возможности для активного поиска выхода у них существенно сужены.

Иногда преодоление реального препятствия перерождается в самоцель; в этом случае говорят о гиперактивности, гиперкомпенсации. Есть масса историй о знаменитых спортсменах, чемпионах, которых впервые привели в тренировочный зал, чтобы поправить здоровье хилого ребенка. Занимаясь спортом, человек начинал жить этим: дальше! выше! быстрее! И добивался выдающихся результатов.

Тем не менее «гипер» означает «больше, чем необходимо». Человек хотел улучшить плохую память, а в результате приложенных усилий стал выступать в роли «феномена», запоминающего бессмысленные ряды цифр или слов, и теперь он живет ради этого, строго дозирует еду — употребляет фосфор, витамины и прочее, по часам отдыхает… Гиперкомпенсация тоже не приводит к адекватности.

Не так мало людей, которые корректируют окружающее с помощью собственной агрессивности. Набить оппоненту морду в качестве весомого аргумента (а потом спросить: «Ну, теперь тебе все ясно?!») — тоже форма адаптации.

И, наконец, такая форма адаптации психологического механизма, как регресс. Проявляется он в том, что в сложной ситуации человек начинает вести себя, как маленький ребенок. (Здесь надо оговориться: деление достаточно условно: «чистых» форм адаптации мы в жизни не найдем. Если взрослый человек лезет с кулаками, это может означать, что его «взрослого» потенциала не хватило, чтобы справиться с ситуацией, и он как бы опять стал подростком). Эмоциональные реакции: плакать, драться, убегать — время от времени всем свойственны. Они могут давать эмоциональную разрядку, хотя и не решают проблемы. Но в психической патологии преобладает именно эта форма адаптации.

В Центре психического здоровья, где я работаю, есть больные дети четырнадцати — шестнадцати лет, которые сюсюкают, как младенцы, сворачиваются к клубок, принимая позу зародыша… Как правило, это связано с мощным стрессом. Например, пятнадцатилетняя девочка, которая находится в конфликте с матерью, обнаружила после развода родителей, что больше всего ее любили, когда она была лысая, безбровая. Самые счастливые ее фотографии сделаны в годовалом возрасте. И вот девочка бреет голову, брови и начинает вести себя,» как маленький ребенок. Это крайний случай. Но сколько мы видим на улицах сорокалетних дам с кокетливыми бантиками?

До сих пор разговор касался преимущественно индивидуальной адаптации. Но проблема существует и на макроуровне, на уровне общества. Сегодня в России это проявляется очень ярко, как вообще во времена социальных катаклизмов. За короткое время (а время очень важный фактор) изменилась система ценностей, правила поведения, профессиональные приоритеты, деньги… И это касается каждого человека непосредственно.

Наше общество не было к этому должным образом подготовлено, отсюда такое количество людей растерявшихся, не приспособленных к новым условиям. Они ходят на митинги и тусовки, надеются на чудо, вкладывая средства в «пирамиды», а потом образуют «общества обманутых вкладчиков». Психологический мотив посещения массовых мероприятий не в том, что люди хотят совершить акт политического волеизъявления; на самом деле они испытывают тревогу и таким образом — собираясь, общаясь — изживают, минимизируют ее. В этом смысле тусовки интеллигенции ничем не отличаются от митингов: то и другое — пир во время чумы.

В развитых странах, и европейских, и особенно в США, чтобы предупредить подобные ситуации, существуют своего рода предохранительные клапаны: между людьми, оказавшимися «на обочине», есть целый институт социальных работников, которые помогают им «вписываться» в общество. Ночлежные дома, биржи труда, языковые курсы — все это работает на то, чтобы человек не чувствовал себя беспомощным, брошенным, покинутым. В России все это, по сути, находится в зачаточном состоянии.

И в действие приходят такие психологические механизмы, как уже известный нам регресс: это происходит и на макроуровне. Люди с особенной силой обращаются к прошлому в разных его видах. «Корни», в том числе национальные, религия, традиции становятся основой жизни. Интересно, что за несколько лет до распада Югославии, как мне рассказывали работники спецслужб, «стукачи» отказывались работать с людьми не своей национальности: в условиях повышенной опасности македонец доверял только македонцу, хорват хорвату, и так далее. Сходные признания я слышал от оператора знаменитого документального фильма «Легко ли быть молодым?»: парни-«афганцы» говорили, что в бою уверенно чувствуешь себя, когда тебя прикрывает солдат твоей национальности.

Отечественный феномен возрождения казачества во многом, полагаю, связан с упадком экономики, тревожным состоянием людей. Представьте себе: какой-нибудь директор завода, где выпускается новейшее оборудование, днем производственник, а вечером, после работы — казак. И исходя из последнего строит свои отношения с людьми. Чушь? Да нет, реальность.

Когда традиция этнографична, она, бесспорно, дополняет жизнь. Но если какая-нибудь, вполне «диванная» партия всерьез предлагает мазать ворота дегтем проштрафившимся девицам, то есть ищет в прошлом основную жизненную опору, этим людям можно только посочувствовать: они плохо адаптированы.

Традиции похожи на спасательные круги, как бы висящие на борту корабля: а вдруг выплывем, если что! Обратимся к проверенному опытом — и что-то сдвинется! Надо на всякий случай сходить в церковь: а вдруг поможет? — вот такая примерно логика приводит в храм атеистов или индифферентных в этом отношении людей, традиции — адаптационный механизм, который прежде был эффективным, работал. Постепенно он становится неадекватным, и отдельные люди начинают ломать традицию; вначале это вызывает возмущение, но постепенно становится нормой. Если же «взламывания» традиций не происходит, общество обречено. В истории тому масса примеров: вспомним хотя бы Древний Египет с обилием ритуалов и полной потерей адекватной реакции на окружающее…

Ломка устоявшихся представлений — небезболезненный процесс, и это тесно связано с понятием нормы. Вопрос о норме — один из сложнейших, он всегда открыт. Есть определение, что это некое среднеарифметическое общепринятой практики (крайности — не норма). Как над ним ни издеваются специалисты (потому что исходя из него надо, к примеру, кариес зубов считать нормой, хотя это болезнь), ничего лучшего нет. Один мой коллега на просьбу дать определение дурака полувсерьез ответил: «Всякий инакомыслящий». Иронии здесь не так много, поскольку для большого количества людей нормально то, что они делают сами, и странно то, что делают другие. У Станислава Лема есть предисловия к никогда не написанным книгам, где он блестяще спародировал такой подход: в частности, есть «предисловие в альбому порнографических снимков, сделанных в рентгеновских лучах». Логика такова: что сегодня неприлично — завтра может оказаться большой культурной ценностью; дабы сохранить наследие и соблюсти общественную нравственность, вниманию ценителей предлагаются хитросплетения скелетов.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "«Если», 1996 № 08"

Книги похожие на "«Если», 1996 № 08" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Роберт Янг - «Если», 1996 № 08"

Отзывы читателей о книге "«Если», 1996 № 08", комментарии и мнения людей о произведении.