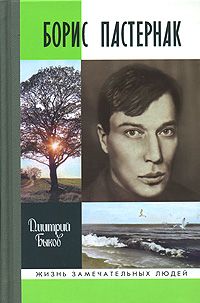

Дмитрий Быков - Борис Пастернак

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

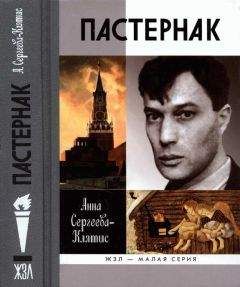

Описание книги "Борис Пастернак"

Описание и краткое содержание "Борис Пастернак" читать бесплатно онлайн.

Эта книга – о жизни, творчестве – и чудотворстве – одного из крупнейших русских поэтов XX века Бориса Пастернака; объяснение в любви к герою и миру его поэзии. Автор не прослеживает скрупулезно изо дня в день путь своего героя, он пытается восстановить для себя и читателя внутреннюю жизнь Бориса Пастернака, столь насыщенную и трагедиями, и счастьем.

Читатель оказывается сопричастным главным событиям жизни Пастернака, социально-историческим катастрофам, которые сопровождали его на всем пути, тем творческим связям и влияниям, явным и сокровенным, без которых немыслимо бытование всякого талантливого человека. В книге дается новая трактовка легендарного романа «Доктор Живаго», сыгравшего столь роковую роль в жизни его создателя.

4

Слово «пассивность» используется Пастернаком для автохарактеристики – ибо Сергей Спекторский в «Повести» мало чем отличается от своего создателя. Мать его ученика, фабрикантша Фрестельн, так прямо и припечатывает: «Ни на что не пригодный человек, Христос Христом, сама пассивность: предложи всерьез – головой будет ящики заколачивать». О «начисто отсутствующей воле» Юрия Живаго пишет и Тоня в прощальном письме.

Участвовать в конструировании собственной биографии – для Пастернака значит вторгаться в Замысел. Восприятие в его поэтической Вселенной в самом деле важнее действия – но это потому, что Творец все сделает лучше. О том, насколько серьезно Пастернак относился к этой своей концепции (точней, догадке), свидетельствуют не только его стихи – в стихах иной раз маску наденешь, – но и письма, которые подробнейшим автокомментарием сопровождают все его творчество: «Есть что-то вроде веры или это даже вера сама, – которая подсказывает мне, что на жизненно прекрасном и на жизненно осмысленном судьба не может не останавливаться с любовью (…) Не собственно о судьбе я говорю, но о каком-то ангеле судьбы, бесконечно глубокомысленном и постоянном сверстнике нашем, с которым мы остаемся наедине, когда говорим сами с собою на прогулке или размышляем, или чувствуем себя одинокими на людях. И в конце концов о Боге… сама эта сила скорбит о том ударе, который вам наносит, чувствует вашими чувствами, и замышляет выход из этих пут и осуществляет его. Ах как трудно это выразить. (…) Каждый человек, в конце концов, не может любить самого себя так, как он любим самою жизнью». Это из письма к родителям 1914 года. Двадцать шесть лет спустя – и каких лет! чуть ли не трагичнейших в русской истории! – он уже прямо и просто скажет то, что повторят за ним, без преувеличения, миллионы: повторят с надеждой или недоверием, но в любом случае с полным пониманием, ибо кому же не приходило в голову, что

Порядок творенья обманчив,

Как сказка с хорошим концом.

У Пастернака нет, в сущности, ни одного богоискательского произведения; его герои не приходят к вере – она им дана. Все постулируется на уровне аксиоматическом, не требующем пояснений: «Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог». Юра Живаго не ищет Бога – он знает Его и плачет от счастья, думая о Нем. Девятнадцатилетний Юра утешает умирающую Анну Громеко, хотя жизненный его опыт невелик, но не в опыте дело: тому, в ком живет источник благодати, не нужно искать его вовне. Это априорное знание о жизни, о том, что мир стоит на прочных и надежных основаниях, что всякая сказка есть «сказка с хорошим концом», – не может быть внушено другом или постигнуто через опыт: оно дается.

Важное умение гребца – вовремя развернуться носом к волне, чтобы не опрокинуло; Пастернак умел так поставить свою лодку, чтобы волна ее несла, а не колебала, и оттого всякая волна возносила его на гребень. Точнее других об этой кажущейся пассивности творческой личности сказал Павел Флоренский, утешая Розанова, тоже упрекавшего себя в безволии: «Я очень присматривался к гениальным людям, по биографии и проч., и нашел, что чем одареннее они, тем слабее их воля над собою… Так что это вовсе не порок ваш, а – совсем другое».

Безволие есть лишь невмешательство в высшую волю. Чем гениальнее, тем вернее предназначению. Или, если угодно, Богу.

5

У каждого значительного писателя есть любимая, наиболее употребительная часть речи – не то чтобы она преобладала в текстах (как существительные у Фета в «Шепоте, робком дыхании»), но на нее приходятся главные слова. У Бунина, допустим, это прилагательные – однородные ряды из пяти, а то и шести слов: вообще почти нет слова без определения. «Несказанно жаль было мне эту раскидистую березу, сверху донизу осыпанную мелкой ржавой листвой, когда мужики косолапо и грубо обошли, оглядели ее кругом, и потом, поплевав в рубчатые, звериные ладони…» В стремительном мире Пушкина доминирует глагол – «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей… Почуя мертвого, храпят и рвутся кони, пеной белой стальные мочат удила – и полетели, как стрела». Любимые части речи Пастернака – наречие и причастие, и это важнейшая черта к характеристике его метода. И то и другое – добавочные характеристики действия, и в стихах Пастернака в самом деле все время что-то происходит: статичных пейзажей нет – все несется, орет, «митингует», по собственному его выражению, и вообще ведет себя крайне непоседливо; автор же, помимо собственной воли, все эти действия сопровождает – то как соглядатай, то как соучастник. Деревья машут поезду, гром фотографирует на память, хлопья шепчут, теченье ест зарю, иногда происходит нечто вовсе уж невразумительное – «сиренью моет подоконник продрогший абрис ледника», не поймешь, кто кого моет, – но разномасштабные и разнонаправленные действия не прерываются ни на секунду. Если тут и возможны определения, то – по действию, ибо ничто «не прерывает труда». И в этом смысле Пастернак уж подлинно – компромисснейший из поэтов: его постоянные, цепочками нанизанные причастия – идеальный компромисс между соучастием и созерцанием.

Наречиями пастернаковская поэзия тоже набита нагусто, как августовская ночь у Маяковского – звездами: «Скачет резво, буйно, браво брага стоков и клоак». Наречия все соответствующие – взахлеб, навзрыд, наотмашь, засветло, вдрызг, плашмя, ничком, навеселе, всласть, трусцой… размеренно и щедро, одним словом. Все это, плюс фирменная ранняя неточная рифма, сохранившаяся, впрочем, и потом – «огороде – плодородья», «висли – рислинг», – плюс широчайшая лексика, с вкраплениями интеллигентского и профессионального жаргона, с диалектизмами, с музыкальной и ботанической терминологией, – плюс родная для Пастернака стихия бушующей воды – реки ли, дождя ли, мокрого ли снега, – и составляет характернейшие особенности его поэзии: кто-кто, а он узнается сразу. При этом главная особенность его почерка – любовь к паронимам, к сближению разнокоренных, но сходно звучащих слов: несколько строф держатся на двух-трех сквозных согласных, и эта звукопись важней живописи, чаще всего размытой, как пейзаж сквозь дождь: «Солнце, словно кровь с ножа, смыл и стал необычаен. Словно преступленья жар заливает черным чаем». И – еще откровеннее, до полной магии и невнятицы: «С постов спасались бегством стоны», и «Дождь крыло пробьет дробинкой», и «В высях мысли сбились в белый кипень» – сеть звуков, сплетенная накрепко… о, как он заразителен – ведь «сплетенная накрепко» и есть типично пастернаковское сочетание «наречие плюс причастие», как лошади, «шарахнутые врастяг», из «Спекторского»! Все эти определения, натыканные сплошь, выкричанные взахлеб, истасканные вдрызг бесчисленными эпигонами, сплетаются, слепят, крепнут, плещут и лепятся друг к другу. Поистине Пастернак – идеальный объект для пародирования.

На даче дождь. Разбой

Стихий, свистков и выжиг.

Эпоха, я тобой,

Как губка, буду выжат.

Ты душу мне потом

Надавишь, как пипетку,

Расширишь долотом

Мою грудную клетку.

Скажу как на духу,

К тугому уху свесясь,

Что к внятному стиху

Приду лет через десять.

Не буду бить в набат,

Не поглядевши в святцы,

Куда ведет судьба,

Пойму лет через двадцать.

И под конец, узнав,

Что я уже не в шорах,

Я сдамся тем, кто прав,

Лет, видно, через сорок.

Эта убийственная пародия Александра Архангельского на поздний (1936) и не самый сильный пастернаковский цикл «Из летних записок» высвечивает все особенности его рифмовки и словоупотребления, остававшиеся неизменными до последнего, «классического» периода – да и потом, несмотря на прокламированный отказ от неточной рифмы, он мало изменился. Та же пастернаковская лексическая ширь – выжиги, пипетка, шоры, набат, святцы; та же манера – особенно заметная в переводах – ради двух главных строк в четверостишии подбирать две первые полуслучайно, как бы проборматывая («Не буду бить в набат, не поглядевши в святцы» – ради осмысленного и главного: «Куда ведет судьба, пойму лет через двадцать»; ср.: «В родстве со всем, что есть, уверясь, и знаясь с будущим в быту», – достаточно случайные слова, – «Нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту»). Пастернак охотно впускает читателя в мастерскую – все нараспашку! – и не раскрывает только главного: тайну рождения образа. Образ, на котором, как на стержне, всегда держится стихотворение, – это и есть его поэтическая тайна; существеннейшей чертой пастернаковского метода всегда было расширяющееся, спиральное развитие текста из метафорического зерна – то, что он называл «компоновкой»: он не пересказывает историю и не описывает предмет, но метафорически мыслит – что и есть его главная способность. Все держится на сквозной метафоре – бабочка-буря, девочка-ветка, сад-свидетель, скирда-факел, дождь-исполин, «месящий глину». Писать, как Пастернак, – не так сложно; мыслить, как он, не удавалось почти никому. Не зря он любил цитировать – «Нас мало избранных, счастливцев праздных», – и одно из самых знаменитых своих стихотворений начал строчкой «Нас мало. Нас, может быть, трое».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Борис Пастернак"

Книги похожие на "Борис Пастернак" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Быков - Борис Пастернак"

Отзывы читателей о книге "Борис Пастернак", комментарии и мнения людей о произведении.