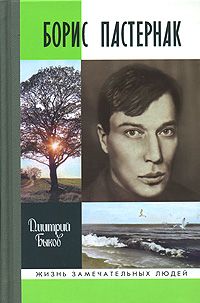

Дмитрий Быков - Борис Пастернак

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

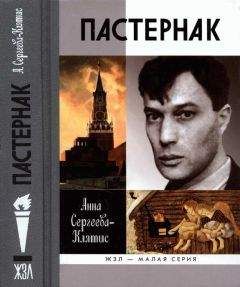

Описание книги "Борис Пастернак"

Описание и краткое содержание "Борис Пастернак" читать бесплатно онлайн.

Эта книга – о жизни, творчестве – и чудотворстве – одного из крупнейших русских поэтов XX века Бориса Пастернака; объяснение в любви к герою и миру его поэзии. Автор не прослеживает скрупулезно изо дня в день путь своего героя, он пытается восстановить для себя и читателя внутреннюю жизнь Бориса Пастернака, столь насыщенную и трагедиями, и счастьем.

Читатель оказывается сопричастным главным событиям жизни Пастернака, социально-историческим катастрофам, которые сопровождали его на всем пути, тем творческим связям и влияниям, явным и сокровенным, без которых немыслимо бытование всякого талантливого человека. В книге дается новая трактовка легендарного романа «Доктор Живаго», сыгравшего столь роковую роль в жизни его создателя.

Может быть, стыдливость истинной любви мешала отечественным филологам признать то, что в 2001 году сформулировала берлинская исследовательница Франциска Тун в статье «Субъективность как граница: Цветаева, Ахматова, Пастернак». Здесь читаем: «В отличие от лирики, например, Владимира Маяковского, лирика Пастернака порой звучит почти безличной… Создается впечатление, как будто лирическое „Я“ само выступает в мире „объекта“ и как бы на равных с другими объектами входит в этот мир элементов. Действительность (…) берет поэта на вооружение».

Пастернак подчеркивал, что искусство ничего не изобретает, а только изображает (отсюда сравнения его с губкой в статье «Несколько положений» и стихотворении «Художник»). Он множество раз говорил о своем отречении от романтической позиции, об отказе сознательно конструировать свою жизнь как жизнь поэта, о переносе центра тяжести с биографии на творчество («Я люблю людей обыкновенных и сам – обыкновенный человек» – письмо к Цветаевой от 30 мая 1929 года).

Но откуда же тогда беспрерывные разговоры об эгоцентризме и индивидуализме Пастернака? О его сатанинской гордыне (а встречаются и такие определения)? И, положа руку на сердце, – разве не можем мы назвать Пастернака индивидуалистом? Этот первый и главный из пастернаковских парадоксов – полное растворение и кажущаяся пассивность лирического «я» при столь же несомненном гордом индивидуализме – мы и рассмотрим подробнее, ибо здесь ключ ко всему его мировоззрению.

Почему он прячется? Что означает его маскирующееся, мимикрирующее – как у гусеницы, притворившейся сучком, – растворение в природе? Он страшно боится, что его узнают: «Вы узнаны, ветки! Прохожий, ты узнан!» («Метель»). Можно сказать, что это та самая доисторическая, дочеловеческая природность, о которой говорила Цветаева, – но, на наш взгляд, точнее будет здесь отметить особую стыдливость, сверхцеломудрие авторского «я». Эта же застенчивость на грани конформности (но никогда не за гранью) ощущалась и в уже упомянутой пастернаковской манере спорить: «Да-да-да… Нет!» Пастернак прячется лишь до поры. Его отказ от романтизма – ответ на символистские чрезмерности, на эстетизацию жизни, превращение ее в факт искусства; желание быть как можно скромнее и незаметнее – нормальная реакция художника на триумф субъективности. Пастернак стремится не к исчезновению, а к объективации, к переходу лирики в эпос. Для романа, говорил Мандельштам, нужна каторга Достоевского или десятины Толстого; «Доктор Живаго» доказал, что к сибирской каторге и яснополянским десятинам добавился промежуточный вариант – уральские заводы и переделкинская дача Пастернака.

Кажущаяся растворенность лирического «я» раннего Пастернака в окружающем мире диктовалась и тем, что это поэзия интеллигента, а не аристократа; разночинца, а не барина. Разночинцу присущи острое чувство вины, вечное интеллигентское сомнение в своей уместности – и потому он словно стесняется заявить о себе прямо. Вот мир, о нем и поговорим, – а к себе зачем же привлекать повышенное внимание? Но судьба России сложилась так, что сперва выбили аристократов, потом интеллигентов, и к пятидесятым годам сам Пастернак воспринимался уже как полноправный представитель старой России, аристократ, символ преемственности, – наросло новое поколение разночинцев, советская интеллигенция в первом и втором поколениях. Поздний Пастернак себя уже не стыдится и ни за что не просит прощения – вот почему «я» в его стихах начинает звучать все настойчивее. Вечное «Может быть, я не должен был этого говорить» – сменяется суровым «Я не мог этого не сказать». Отсюда и возвращение к Блоку, в котором Пастернак ценит теперь аристократа, «барича», профессорского внука («Четыре отрывка о Блоке»).

Роман Якобсон как истинный формалист видел причину пассивности пастернаковского лирического героя в том, что Маяковский предпочитает метафору, а Пастернак – метонимию; Маяковский противопоставляет себя миру (или по крайней мере мыслит себя принципиально отдельно) – Пастернак сравнивает «по смежности». Это не совсем так: формальный метод, при всех своих достоинствах, не абсолютен. Пастернак, может быть, гораздо более чужд социуму, чем Маяковский. Просто его лирическое «я» деликатней, ибо здоровым людям не свойственна истерика – а Пастернак, по завистливому определению Мандельштама, именно «очень здоровый человек». Он не доводит дело до прямого противостояния, всячески избегает его, он распахнут миру—и старается не замечать, как этот мир жжет и царапает его на каждом шагу. Нужно долго и целенаправленно изводить его (а главное – окружающих), чтобы он возвысил свой протестующий голос и принял несвойственную ему бойцовскую позу. Для жизнеприятия, для слияния с миром в XX веке нужно не меньше, а может, и больше мужества, чем для противостояния. «Жизнь, как она у меня сложилась, противоречит моим внутренним пружинам», – признается он в письме к Цветаевой от 11 июля 1926 года, но тут же добавляет: «Я (…) всегда этому противоречию радуюсь. В одиночестве я остаюсь с одними этими пружинами. Если бы я уступил их действию, меня разнесло бы на первом же повороте». Мало кто из поэтов – особенно в XX веке – так искренне признавал дисциплинирующую роль внешних обстоятельств и так желал подчиняться им, пока они не посягали на главное.

Говоря об авторской личности в поэзии Пастернака, невольно вспоминаешь старинный английский анекдот о мальчике, который до десяти лет не говорил, а в десять вдруг сказал за завтраком: «Кофе холодный». – «Что же ты раньше молчал?!» – всполошилась семья. – «До сих пор в доме все было нормально». Двадцатый век приучил нас к крику и патологии – и оттого авторское «я» гармоничного и воспитанного человека для нас под вопросом. Все большие поэты двадцатого века не верят: неужели это я живу?! «Нет, это не я, это кто-то другой страдает. Я бы так не смогла», – вырывается у Ахматовой в «Реквиеме». «Кто я? Что я?» – спрашивает Есенин, явно не удовлетворяясь собственным ответом: «Только лишь мечтатель». «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» «И чувствую – я для меня мало!» – в отчаянии кричит Маяковский. Цветаева, утверждавшая, что в ней «семь поэтов», была недалека от истины, но семь цветаевских «я» – а может, и больше, кто сочтет волны морские?! – роднит одно: ярость самоутверждения. И за яростью этой стоит трагическое – тоже общее для всех «я» – сознание полной своей неуместности в мире, то, что за нее, вставая на ее позицию, выразил Пастернак: «Марина, куда мы зашли?!» Любя ее, он мог ей подыграть; но сам-то он знает, что зашел туда, куда шел.

Одному Пастернаку, кажется, и «я» было впору, и жизнь не снилась, и собственная судьба не казалась подмененной: «Гул затих. Я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку». И век – мой, и чаша – моя. И пойди пойми, Господь ли его оберегал, потому что он так думал, – или он так думал потому, что Господь его оберегал.

Об ориентации «на общечеловеческую норму» – что уже само по себе было явным вызовом в контексте Серебряного века – прямо пишет и Альфонсов. Под словами «Быть знаменитым некрасиво», которые Пастернак подслушал у Евгении Ливановой, – подписался бы не только зрелый мастер, которому есть от чего отрекаться (слава его в Европе многократно превосходила «домашнюю»), но и девятнадцатилетний юноша, только открывающий в себе поэта.

4

Слово «пассивность» используется Пастернаком для автохарактеристики – ибо Сергей Спекторский в «Повести» мало чем отличается от своего создателя. Мать его ученика, фабрикантша Фрестельн, так прямо и припечатывает: «Ни на что не пригодный человек, Христос Христом, сама пассивность: предложи всерьез – головой будет ящики заколачивать». О «начисто отсутствующей воле» Юрия Живаго пишет и Тоня в прощальном письме.

Участвовать в конструировании собственной биографии – для Пастернака значит вторгаться в Замысел. Восприятие в его поэтической Вселенной в самом деле важнее действия – но это потому, что Творец все сделает лучше. О том, насколько серьезно Пастернак относился к этой своей концепции (точней, догадке), свидетельствуют не только его стихи – в стихах иной раз маску наденешь, – но и письма, которые подробнейшим автокомментарием сопровождают все его творчество: «Есть что-то вроде веры или это даже вера сама, – которая подсказывает мне, что на жизненно прекрасном и на жизненно осмысленном судьба не может не останавливаться с любовью (…) Не собственно о судьбе я говорю, но о каком-то ангеле судьбы, бесконечно глубокомысленном и постоянном сверстнике нашем, с которым мы остаемся наедине, когда говорим сами с собою на прогулке или размышляем, или чувствуем себя одинокими на людях. И в конце концов о Боге… сама эта сила скорбит о том ударе, который вам наносит, чувствует вашими чувствами, и замышляет выход из этих пут и осуществляет его. Ах как трудно это выразить. (…) Каждый человек, в конце концов, не может любить самого себя так, как он любим самою жизнью». Это из письма к родителям 1914 года. Двадцать шесть лет спустя – и каких лет! чуть ли не трагичнейших в русской истории! – он уже прямо и просто скажет то, что повторят за ним, без преувеличения, миллионы: повторят с надеждой или недоверием, но в любом случае с полным пониманием, ибо кому же не приходило в голову, что

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Борис Пастернак"

Книги похожие на "Борис Пастернак" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Быков - Борис Пастернак"

Отзывы читателей о книге "Борис Пастернак", комментарии и мнения людей о произведении.