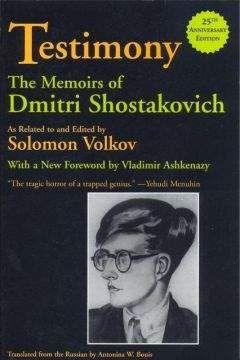

Соломон Волков - Свидетельство. Воспоминания Дмитрия Шостаковича

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Свидетельство. Воспоминания Дмитрия Шостаковича"

Описание и краткое содержание "Свидетельство. Воспоминания Дмитрия Шостаковича" читать бесплатно онлайн.

"Свидетельство" — Книга Соломона Волкова, которую он издал в 1979 м году в качестве записанных им воспоминаний Шостаковича. В этой книге Шостакович довольно резко высказывается о некоторых своих коллегах и выражает весьма отрицательное отношение к советской власти. Предисловие Владимира Ашкенази:

"Правда состоит в том, что Шостакович доверял только узкому кругу близких друзей. Сказать лишнее в другом месте — например, на репетициях — было бы самоубийством в творческом смысле, а возможно, и кое-чем похуже. Не случайно же сын Шостаковича Максим на репетиции Одиннадцатой симфонии («1905 год») шепнул ему на ухо: «Папа, а тебя за это не повесят?»

Когда во время пресс-конференции на Эдинбургском фестивале 1962 года один западный журналист спросил Шостаковича, правда ли, что партийная критика помогла ему, композитор нервно ответил: «Да, да, да, партия всегда помогала мне! Она была всегда права, она была всегда права». Когда журналист уехал, Шостакович сказал к Мстиславу Ростроповичу, который присутствовал при этом: «Сукин сын! Как будто он не знает, что нечего задавать мне такие вопросы — что еще я мог ответить?» Потребность защититься была понятна всем нам, кому приходилось выживать в Советском Союзе. Как сказал Родион Щедрин, «никому не хотелось в ГУЛАГ». Тем не менее у нас не было и тени сомнения, что Шостакович терпеть не может систему, в которой жил. Мы знали, сколько он выстрадал от нее и какую беспомощность ощущал из-за невозможности сделать что-нибудь, кроме как выразить себя непосредственно через музыку."

Соломон Волков родился Средней Азии, в Ленинабаде, в 1944 г. В 1967 г. окончил с отличием Ленинградскую государственную консерваторию им. Римского-Корсакова и до 1971 учился в там аспирантуре. Основной темой его исследований были история и эстетика русской и советской музыки, а также психология музыкального восприятия и исполнительства. Он опубликовал большое количество статей в академических и популярных журналах, в 1971 г. написал ставшую популярной книгу «Молодые композиторы Ленинграда», работал страшим редактором журнала Союза композиторов и Министерства культуры СССР «Советская музыка», был художественным руководителем Экспериментальной студии камерной оперы. В 1972 г. стал членом Союза композиторов.

В июне 1976 г. Волков приехал в США. С тех пор он — научный сотрудник Русского института Колумбийского университета города Нью-Йорк. Помимо подготовки к публикации «Свидетельства» он публиковал статьи на различные музыкальные темы в «The New York Times», «The New Republic», «Musical America», «The Musical Quartety» и других периодических изданиях в Соединенных Штатах и Европе. Он сделал доклады на «La Biennale» в Венеции и XII Конгрессе Международного музыковедческого общества в Беркли, Калифорния.

Вместе с женой, Марианной Волковой, пианисткой и фотографом, живет в Нью-Йорке.

Репрессии готовились загодя, подготовка к ним началась с Седьмой симфонии. Говорили, что только ее первая часть впечатляла, а это была та часть, как звучала критика, где изображался враг. Другие части, как предполагалось, показывают энергию и силу Советской Армии, но Шостаковичу, мол, не хватило красок для этой цели. Они требовали от меня чего-то вроде увертюры Чайковского «1812 год», и впоследствии сравнение моей музыки с этой увертюрой стало расхожим аргументом, естественно, не в мою пользу.

После исполнения Восьмой ее открыто объявили контрреволюционной и антисоветской [85]. Говорили: «Почему Шостакович написал оптимистическую симфонию в начале войны и трагическую — теперь? В начале войны мы отступали, а теперь наступаем, громя фашистов. А Шостакович изображает трагедию, значит, что он — на их стороне».

Недовольство нагнеталось и росло: от меня требовали фанфар, оды, хотели, чтобы я написал величественную Девятую симфонию. Но ее история оказалась еще более печальной. Я имею в виду, что понимаю, что удар был неизбежен, но если бы не Девятая, он бы, возможно, грянул позже или не так сильно.

Не думаю, чтобы Сталин хоть раз усомнился в собственной гениальности или величии. Но после победы над Гитлером он вообще потерял контроль над собой. Он стал похож на лягушку, раздувшуюся до размера вола, с той только разницей, что все окружающие и так знали, что Сталин — вол и воздавали ему воловьи почести.

Все восхваляли Сталина, и теперь от меня тоже ожидали участия в этом позорище. Это могло бы иметь вполне достойное оправдание. Мы победоносно закончили войну; неважно, какой ценой, главное — мы победили, империя расширилась. И от Шостаковича требовалось всего-навсего воспеть вождя с помощью духовых, хора и солистов в четырех частях. Тем паче, что Сталин считал подходящим и номер симфонии — Девятая!

Сталин всегда внимательно прислушивался к экспертам и специалистам. Эксперты сказали ему, что я знаю свое дело, и он ожидал, что эта симфонию в его честь будет высококачественным музыкальным произведением. Он мог бы говорить: «Вот она, наша национальная Девятая».

Признаюсь, что я дал вождю и учителю основания для подобных фантазий. Я объявил, что написал апофеоз. Я хотел отболтаться, но это обернулось против меня. После исполнения моей Девятой симфонии Сталин пришел в ярость. Он был глубоко оскорблен, потому что не было ни хора, ни солистов. И — никакого апофеоза. Не было даже жалкого посвящения. Была только музыка, не очень-то понятная Сталину и двусмысленная по содержанию.

Кто-то скажет, что в это трудно поверить, что мемуарист подтасовывает факты и что в те трудные послевоенные дни вождю и учителю, конечно же, было не до симфоний и посвящений. Но абсурд состоит именно в том, что Сталин следил за посвящениями куда более внимательно, чем за государственными делами. Потому что это случилось не только со мной. Такую же историю рассказал мне Александр Довженко. Во время войны он снял документальный фильм и, в некотором смысле, проигнорировал Сталина. Сталин был вне себя. Он вызвал Довженко, и Берия кричал на него при Сталине: «Ты что, не мог потратить десять метров фильма для нашего вождя? Ладно, теперь ты сдохнешь, как собака!» Каким-то чудом Довженко спасся.

Я не мог написать апофеоз Сталина, просто не мог. Я знал, в какой список попадаю, написав Девятую. Но на самом деле я изобразил Сталина в музыке своей следующей симфонии, Десятой. Я написал ее сразу после смерти Сталина, и никто еще не понял, о чем эта симфония. Она — о Сталине и сталинском времени. Вторая часть, скерцо, — музыкальный портрет Сталин, его хамская речь. Конечно, там есть и много другого, но это — главное.

Должен сказать, изображать благодетелей человечества в музыке, оценивать их через музыку — нелегкая работа. Вот Бетховену, с точки зрения музыки, это удалось. Хотя с точки зрения истории он ошибся.

Я понимаю, что в этом смысле моя Двенадцатая симфония не полностью достигла цели. Я начал ее, ставя себе одну творческую цель, а закончил совершенно другой конструкцией [86]. Я не смог реализовать свою идею, материал сопротивлялся. Вот видите, как трудно изображать вождей и учителей в музыке. Но Сталину я действительно отдал должное, полной мерой, так сказать. Меня нельзя упрекнуть в том, что я прошел мимо этого отвратительного явления нашей действительности.

Однако, когда я сочинял Девятую, до смерти вождя было не рукой подать, и упрямство дорого мне стоило. Почему Сталин не уничтожил меня сразу? Прямо тогда, в 1945-м? Ответ простой: сперва ему надо было разделаться с союзниками. А тут представилась подходящая возможность. Наши волкодавы подросли и оскалили клыки. Ведь они теряли свой кусок мяса. Никому за границей не были нужны ни сочинения Хренникова, ни сочинения Коваля [87] или Михаила

Чулаки. Заказы приходили на работы других композиторов. Ужасная несправедливость! Они-то думали, что формализм уничтожен, а он снова поднимал свою мерзкую голову.

Группа недовольных забрасывала Сталина заявлениями, подписанными каждым лично и всеми вместе. Как заметили однажды Ильф и Петров, «композиторы доносят друг на друга на нотной бумаге». Они переоценивали композиторов: их доносы писались на обычной бумаге.

Одним из недовольных был Мурадели [88] — факт, о котором теперь забывают. После исторического постановления «Об опере "Великая Дружба"» Мурадели, казалось бы, попал в число жертв, но фактически Мурадели никогда не был жертвой, ему просто не удалось погреть руки на «Великой Дружбе».

Мурадели желал чего-то большего, чем личная слава, он надеялся до основания искоренить формализм из музыки. Его впоследствии забытую оперу приняли к постановке в 1947 году почти двадцать оперных театров, в том числе — самый главный, Большой, в рамках подготовки к важному событию — тридцатой годовщине Октябрьской революции. Ее собирались впервые исполнить в Большом 7 ноября, в присутствии Сталина.

Мурадели носился повсюду и бушевал: «Он сам пригласит меня в свою ложу! Я скажу ему все! Я скажу ему, что формалисты сбивают меня с пути. Что-то необходимо предпринять!» Все, казалось, предвещало Мурадели успех. Сюжет был идеологически выдержанным, из жизни грузин и осетин. Один из персонажей оперы, комиссар-грузин Орджоникидзе, наводил порядок на Кавказе. У композитора тоже было кавказское происхождение. Чего вам еще надо?

Но Мурадели страшно просчитался. Сталину опера не понравилась.

Прежде всего, ему не понравился сюжет, в нем он нашел главную политическую ошибку. По сюжету Орджоникидзе убеждает грузин и осетин не бороться с русскими. Сталин, как известно, сам был осетином (а не грузином, как обычно думают). Он оскорбился от имени осетин. У Сталина на этот вопрос был собственный взгляд. Он презирал чеченцев и ингушей, которые именно тогда были высланы с Кавказа. В сталинские дни это было нормально. Два народа погрузили в вагоны и вышвырнули ко всем чертям. Так что Мурадели должен был возложить ответственность за все злодеяния на чеченцев и ингушей, а он не проявил должной изощренности ума.

И потом — Орджоникидзе. Тут Мурадели еще раз показал свою наивность. Он-то считал, что вывести в опере Орджоникидзе — отличная идея, но не подумал, что напоминать о нем Сталину — все равно что наступать на старую мозоль. В то время всей стране говорили, что Орджоникидзе умер от сердечного приступа. На самом же деле Орджоникидзе застрелился. И довел его до этого Сталин.

Но главная проблема была с лезгинкой[89]. Опера была из на кавказской жизни, так что Мурадели напичкал ее местными песнями и танцами. Сталин ожидал услышать свои родные песни, а вместо этого услышал лезгинку самого Мурадели, которую тот сочинил в приступе беспамятства. Вот эта-то оригинальная лезгинка больше всего возмутила Сталина.

Сгустились тучи, назревала буря. Нужен был только повод, молния искала дуб, в который можно было ударить, или, по крайней мере, дубовую голову. Мурадели и сыграл роль дубовой головы.

Но в конце концов, Мурадели не сгорел в огне исторического постановления «Об опере "Великая Дружба"» [90]Он был умным человеком и умудрился извлечь пользу даже из исторического постановления.

Как известно, постановление вызвало горячий интерес трудовых масс. Собрания и митинги проходили повсеместно: на фабриках, в колхозах, на промышленных предприятиях и в пунктах общепита. Трудящиеся обсуждали документ с энтузиазмом, поскольку, как выяснилось, документ отразил духовные потребности миллионов людей. Эти миллионы объединились в отпоре Шостаковичу и другим формалистам. Так Мурадели внес свою лепту в удовлетворение духовных запросов трудящихся… не бесплатно, разумеется.

Мурадели начал выступать в заявлениями в различных организациях. Он выходил к народу и каялся: «Я был такой- сякой, формалист и космополит. Я написал неправильную лезгинку. Но партия вовремя указала мне верную дорогу. И теперь я, бывший формалист и космополит Мурадели, вступил на праведный путь прогрессивного реалистического творчества. И в будущем я намерен написать лезгинку, достойную нашей великой эпохи».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Свидетельство. Воспоминания Дмитрия Шостаковича"

Книги похожие на "Свидетельство. Воспоминания Дмитрия Шостаковича" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Соломон Волков - Свидетельство. Воспоминания Дмитрия Шостаковича"

Отзывы читателей о книге "Свидетельство. Воспоминания Дмитрия Шостаковича", комментарии и мнения людей о произведении.