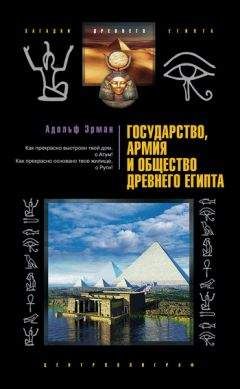

Адольф Эрман - Государство, армия и общество Древнего Египта

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Государство, армия и общество Древнего Египта"

Описание и краткое содержание "Государство, армия и общество Древнего Египта" читать бесплатно онлайн.

Историческое исследование известного немецкого ученого посвящено Египту – одному из самых древних государств мира. Используя все доступные современному человечеству источники достоверной информации – свитки папирусов из древних библиотек и архивов, надписи и рисунки из храмов и гробниц, предметы материальной культуры, обнаруженные в захоронениях мумий, древнееврейские книги и записки греческих путешественников, – автор выстраивает цепь исторических событий и дает правдивое представление о развитии египетской цивилизации трех периодов: Древнем, Среднем и Новом царствах.

Однако это все лишь в теории, которую не всегда возможно осуществить на практике, потому что царь, хотя и считается, что может распоряжаться всем, как бог, редко бывает в состоянии действовать независимо. Такие народные массы, как те, что теперь являются такой важной составной частью современного государства, действительно не были известны в древности; но существовали другие силы, которые могли сделать правителя бессильным, каким бы абсолютным владыкой он ни выглядел.

Богиня Нехбет, покровительница царей

Царя окружали старые советники, которые раньше служили его отцу и которым чиновники и служащие привыкли слепо повиноваться, а также военачальники с войсками, которым платили жалованье, и священнослужители, власть которых над низшими слоями общества была безграничной. В маленьких городах старинные и богатые знатные семьи, живущие в своих сельских имениях, были ближе к домам простых людей, чем монарх, живущий в далекой столице. Царь боялся оскорбить любого из этих могущественных людей, он должен был оберегать самолюбие чувствительного к обидам министра, находить способ удовлетворить честолюбие военачальника, не создавая этим опасности для страны, внимательно следить за тем, чтобы его чиновники не нарушали права знати, и прежде всего оставаться в милости у жрецов. Только если царь умел выполнять все эти требования и одновременно понимал, как использовать в этой игре одну партию против другой, он мог ожидать, что его царствование будет долгим и станет временем процветания. Если ему это не удавалось, его шансы остаться у власти были малы, потому что рядом с ним поджидали своего часа самые опасные его враги – его родственники. Всегда существовал царский брат или дядя, который имел не меньше прав на престол, чем правящий царь, или жены покойного государя, каждая из которых считала роковой ошибкой, что царский венец унаследовал не ее собственный сын, а его соперник, сын другой жены. При жизни царя все они притворялись покорными, но напряженно ждали момента, когда можно будет сбросить эту маску. Они хорошо понимали, как надо вести интриги и как усилить любое недоразумение, возникающее между царем и его советниками или его полководцами, пока наконец один из них, посчитав себя пострадавшим или оскорбленным, переходил к открытой борьбе: поднимал бунт и начинал войну, провозгласив одного из претендентов единственным истинным царем, которого несправедливо не допускают к престолу. Результат всегда был один и тот же: остальные восхищались отвагой «повстанца» и спешили сделать то же, что и он; наконец в стране становилось столько же претендентов на престол, сколько было партий. Кто бы ни победил в этой борьбе, разница была невелика; победитель всегда прокладывал себе путь к престолу по крови своих противников, а потом начинал борьбу против тех, кто ему помогал. Если ему везло и он был энергичным, он оказывался в состоянии устранить их со своего пути, в ином случае новый царь становился игрушкой в руках тех, кто его окружал, и при первых признаках независимости с его стороны они организовывали его убийство и сажали вместо него на трон более послушного правителя.

Пока все это происходило, в тех частях страны, где не было гражданской войны, жизнь мирно шла своим обычным путем: земледелец трудился на своем поле, а мелкий чиновник на службе – с восточным безразличием к этой войне, словно ничего не происходило. Но если правительство было слабым, народу становилось особенно тяжело. Власть повышала налоги и собирала их в неустановленное время, чтобы удовлетворить желания алчных военачальников и их воинов; чиновники становились более бесстыдными в своих вымогательствах и капризах, а общественные здания, каналы и плотины разрушались от ветхости. В такой обстановке процветали только аристократы и жрецы: когда центральной власти не было, они становились чем дальше, тем более независимыми и могли получать все новые уступки и дары от каждого просителя. Следующий сильный правитель был должен тратить много времени на приведение страны в порядок и, даже сделав это, не мог тешить себя надеждой на то, что его труд будет долговечным, поскольку на Востоке все правящие семьи постигала одна и та же судьба.

Такие создававшие смуту условия, которые мы описали в общих чертах в средневековой истории Востока, существовали и в Древнем Египте во все периоды его существования. Надписи могут заставить нас поверить в то, что это было идеальное царство – царство, где «добрый бог», окруженный «дорогими друзьями» и «мудрыми князьями», заботился о своей стране как отец, вызывал горячую любовь у своих подданных, страх у врагов и почтение у жрецов как «истинный сын бога солнца». Но, приглядевшись внимательнее, мы видим те же роковые условия, которые всегда в истории Востока приводили к губительным результатам.

В предыдущей главе читатель уже видел, как часто наступали эти периоды политических беспорядков, причем мы знаем лишь о тех, которые продолжались долго, и почти ничего не знаем о кратковременных спорах из-за наследования престола. Цари, воевавшие один против другого, как правило, были всего лишь куклами в руках честолюбцев; это мы можем видеть по надписи, в которой некий Баи совершенно открыто хвалится, что «утвердил царя на престоле его предков»[21].

Даже могущественные правители постоянно жили в опасности, исходящей от их же родственников; доказательство этого – протокол суда по делу о государственной измене, относящийся ко времени Рамсеса III (IV). Правление этого царя, несомненно, было прекраснейшим: в стране, наконец, наступил мир, сердца жрецов были завоеваны строительством великих храмов и огромным количеством даров. Все, казалось бы, шло благоприятно, но даже в это царствование действовали те губительные подводные течения, которые приводили к быстрому падению каждую династию, и этот царь, возможно, лишь благодаря счастливому случаю избежал гибели. В его собственном гареме возник заговор, во главе которого стояла знатная госпожа по имени Тия, которая, несомненно, была царского происхождения, а возможно, была матерью или мачехой царя[22].

Мы не знаем, кто из принцев был выбран в соискатели престола (в папирусе он упомянут только под псевдонимом), но по письмам женщин из гарема к их матерям и братьям мы можем видеть, как заговор развивался до своего раскрытия: «Волнуйте народ и возбуждайте тех, кто враждебен, чтобы они начали военные действия против царя». Одна из этих дам в письме к своему брату, который командовал войсками в Эфиопии, явным образом приказала ему прибыть и сражаться против царя[23].

Когда мы видим, как много высших должностных лиц участвовали в этом заговоре или знали о нем, мы понимаем, насколько серьезна такая опасность для всех восточных царств. Я специально показал здесь оборотную сторону такого образа правления и прошу читателя все время помнить, что за всей пышностью и роскошью, которые окружали египетского царя и его двор, скрывалась обстановка, вероятно, не лучшая, чем описанная выше.

Титул царь существовал в Египте с доисторических времен. Знаки царского достоинства фараонов явно возникли в те времена, когда египтяне носили только набедренную повязку и когда признаком, по которому царя отличали от остальных, было то, что он дополнял эту повязку лоскутом шкуры или циновки впереди и украшал ее львиным хвостом сзади. Мы не знаем, сколько времени прошло, пока вожди полудикого народа превратились в божественных фараонов, не можем мы и выяснить, какие войны предшествовали постепенному объединению отдельных областей Египта в одно государство. Мы лишь знаем, что до возникновения Древнего царства должен был существовать долгий период, когда Египет делился на два царства – южное и северное, или, как они назывались на официальном языке Египта, «две страны». Эти государства, должно быть, были оба мощными и равными по силе, так что не могло быть и речи о том, чтобы одно из них было поглощено другим; а после своего объединения оба остались независимыми и были связаны только той ненадежной связью, которая называется «личный союз». Царь Египта мог называть себя именами господин обеих стран, или объединитель двух стран, или же, как в более поздние времена, государь Египта, но его официальный титул был «царь Верхнего и Нижнего Египта». Так же обстояло дело и с титулами его слуг: первоначально они были управляющими обоими «домами серебра» или обеими кладовыми, поскольку каждое царство имело свою житницу и свою казну. Такое объединение через личность не могло продолжаться долго; даже в Египте оно скоро стало лишь видимостью, хотя все время сохранялось в титулах царей.

Царские имена и титулы всегда были для египтян чем-то в высшей степени важным. Первый титул состоял из имени, которое царь носил, когда был принцем. Только этим именем его называл народ, и только оно использовалось в истории. Оно было слишком священным, чтобы писать его как обычное слово, и потому его обводили овальной рамкой, чтобы отделить от несвятых слов. Перед ним ставили титул «царь Верхнего и Нижнего Египта». Например, «Царь Верхнего и Нижнего Египта, Хуфу». В эпоху Древнего царства возникла мысль, что не следует царю, который, взойдя на трон, стал полубогом, по-прежнему носить то обыкновенное имя, которое он носил, когда был принцем. Поскольку именем Пепи (Пиопи) звали многих обычных людей, не следовало благому богу носить это простое имя. Поэтому при его вступлении на престол царю давали новое имя для применения в официальных случаях, и оно, разумеется, имело благочестивый смысл. Пепи стал «любимцем Ра», Исеси, когда был царем, назывался «образ Ра прочен», а Ментухотеп назывался «Ра, господин двух царств». Мы видим, что все эти официальные имена включают в себя имя бога солнца Ра – символ царской власти. Однако царь не отказывался и от семейного имени, которое носил, когда был принцем, поскольку оно, хотя и не использовалось для официальных целей, все же играло важную роль среди царских титулов. Это имя свидетельствовало о высоком происхождении правителя и о том, что он – потомок царей, а поскольку существовало верноподданническое предание, что царский род ведет свое начало от бога солнца Ра, то перед этим именем ставили с особым смыслом титул сын Ра, то есть принц Аменемхет, став царем, назывался «царь Верхнего и Нижнего Египта, говорящий истину, сын Ра, Аменемхет». Но и на этом имя для высокого стиля еще не кончалось: при вступлении на престол царь принимал еще три титула: – «Гор»; – «носитель венца коршуна и змеи» и – «золотой Гор»; они говорили о его божественности, поскольку Гор – это молодой, побеждающий бог солнца, а два венца – короны богов. К этим титулам снова добавлялись прозвища; например, один из царей XIII династии назывался «Гор, объединивший два царства, носитель венца коршуна и змеи, неизменно великолепный, золотой Гор богов, царь Верхнего и Нижнего Египта; Ра великолепно живущий, сын Ра; Себекхотеп».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Государство, армия и общество Древнего Египта"

Книги похожие на "Государство, армия и общество Древнего Египта" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Адольф Эрман - Государство, армия и общество Древнего Египта"

Отзывы читателей о книге "Государство, армия и общество Древнего Египта", комментарии и мнения людей о произведении.