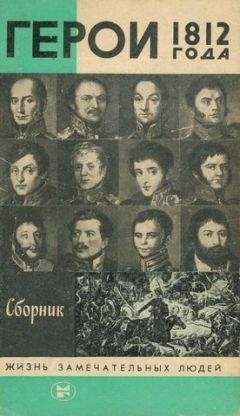

В. Балязин - Герои 1812 года

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

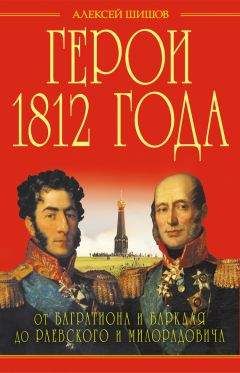

Описание книги "Герои 1812 года"

Описание и краткое содержание "Герои 1812 года" читать бесплатно онлайн.

В сборнике рассказывается о жизни и деятельности замечательных героев Отечественной войны 1812 года Барклае-де-Толли, Платове, братьях Тучковых, Курине и других.

В личном архиве Федора Николаевича Глинки сохранилось удивительное по проникновению в смысл русской истории стихотворение, к сожалению, — черновое и неоконченное. И не зная ничего о жизненном пути поэта, по самому образному строю его видно, что стихотворение написано военным человеком. Но если вдуматься в него, в его смысл, то совершенно ясно, что в нем нет и тени милитаризма или упования на внешнюю силу. Приведем его полностью.

— Береза, березонька, береза моя!

А что ты, березонька, неясно глядишь,

Неясно глядишь — листом не шумишь?

Аль думушку думаешь, березонька, ты? —

Склонила головушку, притихли листы! —

По-прежнему ль быть тебе, аль сталося что?!

— Ох! как мне, березоньке, по-прежнему быть,

Грозит мне недобрая година, пора:

Сошлися три ворона да держут совет,

Хотят изрубить меня да в три топора,

С меня-де березоньки лучину щепать!..

— И невесть что вздумала, красавушка, ты!

Те речи негожия — на них же падут;

А деревцо Божие! не тронут тебя

Ни свисты, ни посвисты, ни срамная речь!..

Недаром березоньку царь Петр полюбил;

Недаром кудрявую цари берегли!

Недаром и славушка жемчужной росой

Питала, лелеючи, тебя, деревцо! —

Подумай-ка, белая, что ты ведь растешь

В лесу заповеданном[36], под царским клеймом.

С иконами Божьими тебя обошли,

Молитвы закрепные читали святым;

Стальными заборами кругом обвели;

И Спасовым образом прикрыли врата;

И бодрый двуглавый страж засел на вратах:

Взмахнет ли он крыльями, аж солнца лучи

Пригаснут под тению, как словно в ночи;

Иль зоркими взорами кругом обведет,

Как будто дозорами весь лес обойдет!

А выпустит молнию из крепких когтей

И враг лесокрад ночной не сыщет костей!..

Так будь же, березонька, как прежде была,

Играючи кудрями, бодра и светла!

Пусть издали щелкнет зубами чалма,

Пусть красный рак выползет из синих морей

И третий пусть мечется кузнечик-прыгун!..

Погрызть захотелось им железных просфир,

Аль в бане попариться под русский мороз:

Мы баню-то вытопим костьми их отцов

И духом суворовским гостям поддадим;

А если в той бане-то враги угорят…

Тогда мы повыкроим из наших снегов

И саваны белые про честных гостей

И спать их уложим мы, чтоб были смирней

Под лапы орлиные твоих же корней!

В стихотворении говорится о потребности времени — сохранении и твердой защите вверенного русскому народу достояния. Россия никому не угрожает, ей не нужны ни чужая земля, ни военное, ни экономическое господство над миром. Еще Иван Грозный говорил папскому послу Поссевину: «Государства всеа вселенныя не хотим». Но непрошеным гостям на Руси ответ один — «дух суворовский». Это наиболее ясный смысл стихотворения Глинки. Но есть в нем и иной, дальний смысл, может быть, не вполне ясный во времена Глинки, да, может быть, и ему самому. Смысл этот — в последних двух строках. По исполнении времен истина привлечет к себе и упокоит и остаток из среды врагов своих. И если было время, когда «стражи стерегли» ее, то останется она и без «стражей», в открытости белизны своей. Не тогда ли и начнется исполнение времен? И не о том ли слова древней книги, которую все больше читает в последние годы жизни старый, иссыхающий телом человек: «И ангелу Филадельфийской церкви напиши: …вем твоя дела: се дах пред тобою двери отверсты, и никтоже может затворити их: яко малу имаши силу, и соблюл еси Мое слово, и не отверглся еси имене Моего. Се даю от сонмища сатанина глаголющыяся быти иудеи, и не суть: но лгут: се сотворю их, да приидут и поклонятся пред ногами твоима, и уразумеют яко Аз возлюбих тя. Яко соблюл еси терпения Моего, и Аз тя соблюду от годины искушения хотящия придти на всю вселенную искусити живущия на земли». Но пока еще этого нет — «держи еже имаши», это обращено к каждому. И стремится держать по мере сил своих одинокий тверской вдовец.

В шестидесятые и семидесятые годы оживляется интерес значительной части русских людей к войне 1812 года, причем она все более осмысливается не только в связи с русской историей, но и как явление истории всемирной. В чем смысл ее? В чем состояли «наполеоновские планы», мы уже говорили. А Русское государство, о которое разбился Наполеон, и было тем удерживающим, которое закрывало этим планам дорогу. Год 1812-й был одной из тех точек истории человечества, когда мир подходил к самому краю отверзающейся перед ним пропасти. Когда-то давно, перед нашествием наполеоновским, писал Глинка: «грудь русская есть плотина, удерживающая стремление, — прорвется — и наводнение будет неслыханно!» Не потому ли такую злобу вызывала память о народном подвиге у «чернильной империи», связующей воедино европейскую и буржуазную российскую печать?

Обо всем этом думает писатель в последние годы жизни своей. Какая сила околдовала землю, бросила ее на служение мертвым идолам — богатству, производству и потреблению? Глинка пишет об утрате человеком смысла своего существования. В одной из поздних черновых поэм он приводит легенду о запертой двери, которую нельзя было трогать, потому что «за дверью таится ужасное дело». Но нашелся дерзкий человек, толкнувший ее, и оттуда «пахнуло дыхание бездны». И с тех пор герои поэмы обречены:

…И чуют, что что-то все жмет их опасней,

И рвутся из цепких, походных сетей,

Но сеть обошла уж… но сеть охватила,

И поздний порыв их уже не спасет;

Всем слышно: влечет вас какая-то сила,

Но знаете ль: кто ж куда вас влечет?

Поэма оканчивается вопросом. Но для самого поэта уже теперь нет вопроса о том, что должен делать он лично, что осталось ему, Федору Глинке. Путь спасения от зла не закрыт, наоборот, он все более и более ясен и очевиден. В одном из писем тех лет Глинка пишет: «Вот почему никогда, как теперь, не настояло более нужды держаться правил твердых… Уклоняясь равно от всякого фанатизма, как и от суеверия, я следую скромным путем смирения, молчания и послушания, убегая злого и творя, по возможности, благо». Далее он пишет в этом письме, что нужна «простота евангельская», жизнь прямая, путь правый, нелицемерный, путь постоянных, непрерывных добрых дел…

А как одиноко порою… Ведь совсем один, никого вокруг, и нет рядом единственного любимого существа. Годы идут, а все томит, томит очищающее душу страдание. А чувство очищения приходит лишь на мгновение, правда, мгновение это — весть о светлом и явленном дне, о грядущем… Однажды такая нечаянная радость посетила Федора Николаевича в весеннюю светлую ночь, а через несколько дней он записал: «Христос воскресе! Что ж это значит? Друг мой, милая моя! Что это значит, что во все прежние годы после разлуки с тобою на земле, всякий праздник Воскресения Христова во время заутрени встречал грустными слезами, кипевшими в груди, встречал как сирота, как забытый в пустыне, а в последний раз совсем иначе!.. Проведя целый день в хозяйственных хлопотах и утомясь от них, я поехал в гимназию к заутрене с опасением, что, может быть, за время службы задремлю от усталости. Но вообрази! Посреди торжественных песнопений вдруг настала для меня (и откуда она пришла?) минута, для которой не имею наименования. Мне показалось, что весь храм наполнился милостью и прощением. Мир, невыразимый мир и тишина сошли и осветили все и вся грустное, ропотное, горькое, как меловые буквы с доски стерлись и улетучились. Мне стало так легко, привольно, как будто у меня никогда никакого горя не бывало, а все счастливые минуты моей жизни слились в эту чудную минуту, и я, казалось мне, очутился где-то, где о слезах и воздыханиях и слуха нет. И о своем одиночестве, и о тебе я уже не тосковал, как будто я находился в родной семье с тобой, как будто мы никогда не расставались…»

До последних дней жизни Федор Николаевич Глинка был совершенно здоров, и день его подчинялся твердому распорядку.

В 1872 году его посетил М. П. Погодин, незадолго до этого издавший трехтомник его сочинений, куда вошли стихотворения и поэма «Таинственная капля», разрешенная теперь цензурой. И его пережил Федор Николаевич, сказавший потом: «Москва без Погодина, что без Сухаревой башни». Еще одна утрата, еще одно горе. А Глинка, как бы в ответ на это горе, усиливает труды свои в созданном им обществе помощи бедным «Доброхотная копейка», занимается благоустройством тверского музея, сам снова отдается краеведению, исследуя минералы тверского края, состояние воды в реках Волге и Тьмаке.

За три года до смерти Федор Николаевич, узнав о начале войны за освобождение болгар, пишет стихотворение «Уже прошло четыре века…», где вспоминал древние византийские сказания о грядущем освобождении Царь-града-Константинополя от турок Белым Царем, пришедшим от полуночных стран, о Софийском храме… В рукописях Глинки тех лет осталось около двухсот стихотворений на разные темы. Не все в них равноценно, но лучшие стихи — гордость русской словесности. Все они — о родине, малой и большой, земной и небесной, временной и вечной. Все они — о любви, которая долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносиц и никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится… Это стихи о восхождении от того, что любим здесь, на земле, к жизни новой, бесконечно радостной…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Герои 1812 года"

Книги похожие на "Герои 1812 года" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "В. Балязин - Герои 1812 года"

Отзывы читателей о книге "Герои 1812 года", комментарии и мнения людей о произведении.