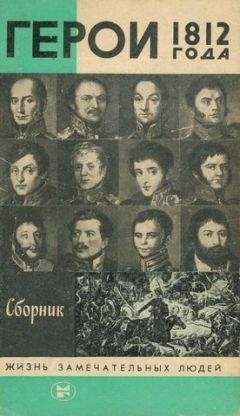

В. Балязин - Герои 1812 года

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

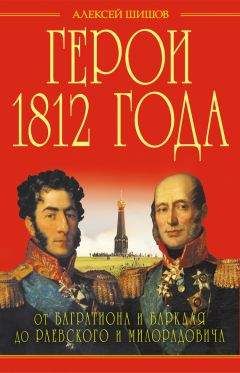

Описание книги "Герои 1812 года"

Описание и краткое содержание "Герои 1812 года" читать бесплатно онлайн.

В сборнике рассказывается о жизни и деятельности замечательных героев Отечественной войны 1812 года Барклае-де-Толли, Платове, братьях Тучковых, Курине и других.

В поэме Глинки один из главных героев — «крестьянин, честный Никанор, житьем карел, душою русский». Он везет тайное послание на Русь и, возвратясь из дальнего пути, привозит весть о решении Земского собора. Появляется и Маша, дочь его, рассказывающая Марфе Иоанновне карельские сказки про леших, водяных, богатыря Заонегу, Вейнамену… Появляется и отшельник, предсказывающий судьбу будущего царя Михаила.

Повествование Ф. Глинки заканчивается могучим по силе патриотическим зовом, возложенным в уста Михаила и Марфы.

О, пробудись, страна родная!

Он пал, самоохотный царь[35]!

Зови царей своих законных!

Вдовеет трон твой и алтарь!..

Мы кровь уймем, утишим стоны:

Как любим русских мы людей —

Бог видит!.. Мы не мстим!.. Любовью

Взовем мы верных и друзей,

И до кончины наших дней

За кровь не воздадим мы кровью…

Как жажду видеть я Москву,

Читать любовь там в каждом взоре

И преклонить свою главу

К святым мощам в святом соборе!

Поэма Федора Глинки «Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой» была напечатана в Петербурге отдельной книжкой. Напечатаны были и стихотворения его. Почти все журналы того времени так или иначе откликнулись на них. Мнение о поэме «Карелия» было единодушно восторженным. «Северный Меркурий» писал так: «Наиболее природный из русских стихотворцев есть Федор Николаевич Глинка. Доброжелательная любовь к родной стране и производимая ею полнота души, тонкое чувство изящного, открывшее тайну поэзии в русской природе, в русских нравах, в политической жизни России, русский язык со всей его выразительностью, точностью, гибкостью и благозвучием — вот, по нашему мнению, отличительный характер того рода стихотворений Глинки, который ставит его, в отношении к народности, на первое место между русскими стихотворцами и делает сего поэта драгоценным достоянием России».

Шел 1830 год. Тяжелые условия ссылки, безденежье, полуголодное существование, равно как и непривычные погодные условия севера, начинали сказываться. И все же годы уединения, проведенные писателем среди скал, сосновых боров и мшистых болот, вдали от городской суеты, в раздумьях о древних путях родины, наложили на душу его отпечаток неизгладимый, отпечаток мужественного смиренномудрия.

Плыви, о влага голубая,

С своим кипучим жемчугом,

И обтекай меня кругом,

Струей узорчатой играя…

В твоей живительной волне

Переродилось все во мне… —

писал в то время Федор Николаевич.

Душа Глинки действительно «переродилась», обновилась. Его не волнуют больше вымыслы, нагромождения надуманных построений. От рассудочной темной мистики Глинка пришел к живому народному чувству, к простой, сердечной вере, той самой, что уже почти тысячу лет жила на Руси. Эта вера, войдя в душу Федора Николаевича, перешла в его существо, в плоть и кровь.

А тем временем в Петербурге Пушкин, Жуковский, Гнедич и другие хлопотали о возвращении ссыльного стихотворца в столицу. Выхлопотать такое разрешение не удалось, однако 4 марта 1830 года советник Олонецкого губернского правления Ф. Н. Глинка был переведен на ту же должность в Тверское управление.

И снова Волга! Снова эта полноводная струя, кормилица коренной Руси, уже не хмурые, но веселые красные сосновые боры по высоким берегам, ручьи, бегущие по склонам, и не огромные скалы, но небольшие круглые валуны, разбросанные по полям. Снова звонкий утренний благовест над Тверью, старые березы, шумящие над крышами одноэтажных деревянных домов, близость Москвы, Петербурга, Ярославля. И еще надежда — послужить Отечеству, доказать, что любовь к нему — не слова, по искренняя дума сердца.

В первый же год пребывания в Твери в одном из городских собраний Федор Николаевич познакомился с Авдотьей Павловной Голенищевой-Кутузовой. Казалось, что у них все, все общее — думы, чувства, чаяния сердца. И оба они были уже не в юношеском возрасте, чувства стали зрелыми, окрепли навсегда. Глинке же после всего пережитого встреча с Авдотьей Павловной показалась неожиданным подарком судьбы. С тех пор они не расставались. Как писал автор воспоминаний о Ф. Глинке, опубликованных в 1877 году в «Русском вестнике», Ольга H., «супруги жили не только дружно, но постоянно и добросовестно восхищались друг другом». Венчание их состоялось в 1830 году в Твери, во Владимирской церкви, перед тем же алтарем, где через тридцать лет потом отпевали Авдотью Павловну.

Вскоре после венчания молодые отправились в село Кузнецово Бежецкого уезда Тверской губернии — родовое имение Голенищевых-Кутузовых. Счастье молодых было, однако, омрачено болезнью матери Авдотьи Павловны, и новобрачная почти все время проводила у ее постели. Федор Николаевич целые дни был предоставлен самому себе и посвятил свое время исследованию местности и древностей, оставшихся там в изобилии, там же написал книгу «О древностях в Тверской Карелии». После ее выхода в свет Ф. Н. Глинка был избран членом Российского археологического общества.

В 1832 году Федор Николаевич Глинка был переведен в Орел на ту же должность советника, а в 1835 году уволен от службы с награждением чином действительного статского советника. В том же году он вместе с Авдотьей Павловной переезжает в Москву, где супруги поселяются на Садовой.

Федор Николаевич быстро втягивается в жизнь древней русской столицы. Среди друзей его — князь Дмитрий Владимирович Голицын, участник войны 1812 года, теперь московский градоначальник, московские писатели Погодин, Шевырев, Хомяков, Лажечников, В. Даль, Загоскин и другие. При всей разнице взглядов этих людей, каждый из них искренне привязан к любимому городу, к долгому и славному минувшему его. Каждый понедельник у Глинок собирается московское общество — писатели, художники, военные. Складывается постоянный круг, в который входят почти все сотрудники журнала «Москвитянин» и его авторы. Устраивает сольные вечера Авдотья Павловна — играет на рояле, читает свои стихи, исполняет известные тогда романсы. Порою обсуждаются вопросы политики, общественной, духовной жизни. «Понедельники» Глинок становятся заметным явлением московского быта того времени. Заметными становятся и печатные выступления Ф. Н. Глинки, прежде всего в журнале «Москвитянин», газете «Московские ведомости».

Много сил отдал Федор Николаевич участию в подготовке к празднованию семисотлетия Москвы, которое состоялось в 1847 году. Горячая любовь Глинки к древней русской столице нашла свое выражение и в его послесловии к книге П. Хавского «Семисотлетие Москвы».

«Много в прошедшем поучительного, — сказано в этой книге, — много утешительного для будущей судьбы нашей. Сложите вместе все происходящее в человечестве; из сего сложения, как из сочетания букв и слогов, — образуется слово, которое скажет вам поучение о действиях благого и попечительного промысла. Соедините также события, разбросанные на пространстве седьми столетий бытия Москвы, из них, как из соединения различных речений, составится мысль, которая возвестит вам ту же тайну промысла; разверните свиток минувших лет собственной жизни вашей, и на нем вы увидите начертание той же тайны, которая совершается и в вас и вас ведет к спасению…

Сия же тайна или часть сея тайны является в хранении или возвышении боголюбивого града Москвы. Что это значит? При каждом столетии изрекается ей новое сильное испытание — Москва терпит, покорно преклоняется под руку испытующего и идет от славы в славу…»

Тогда же, к годовщине семисотлетия Москвы, Федор Николаевич пишет знаменитое свое стихотворение «Москва».

Город чудный, город древний,

Ты вместил в свои концы

И посады, и деревни,

И палаты и дворцы!

Опоясан лентой пашен,

Весь пестреешь ты в садах:

Сколько храмов, сколько башен

На семи твоих холмах!

Исполинскою рукою

Ты, как хартия, развит

И над малою рекою

Стал велик и знаменит!

На твоих церквах старинных

Вырастают дерева;

Глаз не схватит улиц длинных…

Это матушка Москва!

Кто, силач, возьмет в охапку

Холм Кремля-богатыря?

Кто собьет златую шапку

У Ивана-звонаря?

Кто Царь-колокол подымет?

Кто Царь-пушку повернет?

Шляпы — кто, гордец, не снимет

У святых в Кремле ворот?

Ты не гнула крепкой выи

В бедовой своей судьбе, —

Разве пасынки России

Не поклонятся тебе!..

Ты, как мученик, горела,

Белокаменная!

И река в тебе кипела

Бурнопламенная!

И под пеплом ты лежала

Полоненною,

И из пепла ты восстала

Неизменною!

Процветай же славой вечной,

Город храмов и палат,

Град срединный, град сердечный,

Коренной России град!

В сороковые годы Федор Николаевич вместе с женой часто ездит в Тверскую губернию, в село Кузнецово, бродит по знакомым холмам и сосновым борам, пишет стихи. Многие из них остались в черновиках: часть их Глинка не хотел печатать сам, часть не успел доработать. Часть стихотворений Глинка отправляет Погодину, который уже давно готовит сборник его для издания.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Герои 1812 года"

Книги похожие на "Герои 1812 года" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "В. Балязин - Герои 1812 года"

Отзывы читателей о книге "Герои 1812 года", комментарии и мнения людей о произведении.