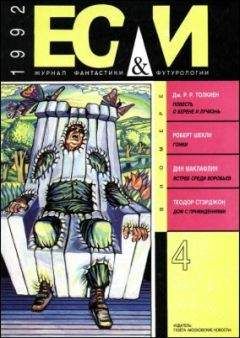

Роберт Шекли - «Если», 1992 № 04

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "«Если», 1992 № 04"

Описание и краткое содержание "«Если», 1992 № 04" читать бесплатно онлайн.

Роберт Шекли.

Ястреб среди воробьев. Повесть.

Филип К. Дик.

Джон Браннер. Повесть.

Монтегю Роде Джеймс.

Вацлав Кайдош.

Дом с привидениями

Джон Рональд Руэл Толкиен.

Но те, кто творил мифы, пользовался не абстрактными понятиями и логическими умозаключениями, а сочинял сюжеты. И хотя над проблемой мифа ломали головы поколения ученых, одно положение в теории мифотворчества считается несомненным: миф — это умственный и словесный след не только того, о чем думал, во что верил и что чувствовал древний человек, но и того, как он все это делал. Миф организует мыслительное восприятие действительных явлений мира при отсутствии средств абстрактного мышления: когда человеку трудно было осмыслить свои переживания и эмоции, он пытался представить их в форме «случая», «истории», «трепа», которые и складывались в мифы.

В этом смысле миф — не выдумка, не фикция, не фантастический вымысел, а наиболее яркая и самая подлинная действительность. Миф — это совершенно необходимая категория мысли и жизни, далекая от всякой случайности и произвола. Не являясь научным или метафизическим построением, схемой или аллегорией, поэтическим произведением или религиозным созданием, догматом или историческим событием, миф, по определению А.Ф. Лосева, «есть в словах данная чудесная личностная история».

«Личность», «история», «слово» и «чудо» — эти четыре элемента и составляют формулу мифа.

Распространенное убеждение, что мифотворчество — прерогатива древнего человека, не имеет под собой никаких оснований. Конечно, понять во всех деталях те материальные и моральные условия, которые формировали мироощущение человека, обобщавшего в форме мифа мысли, неотделимые от эмоций, невозможно — как невозможно эмоционально вжиться в мир, исполненный опасностей, житейских тягот и мрачного героизма. Однако история женщины, сотворившей любовный миф из костюма исповедника и демифологизировавшей свое чувство, как только жених потерял чудесный образ, доказывает: все, что являет жизнь, может стать источником мифотворческого вдохновения.

Но — по той же логике — жизнь тревожная, неустроенная, нестабильная обладает во много раз большим мифотворческим потенциалом.

Историческая судьба России складывалась так, что на протяжении даже и последних ста лет много раз замолкали воздействия, созданные цивилизацией и культурой, и человек вынужден был впадать едва ли не в первобытное состояние. Оставаясь один на один с примитивнейшими психологическими и физиологическими потребностями и не имея возможности порой их элементарно удовлетворить, человек реагировал на них с помощью простейших мыслей, почти не отличимых от эмоций.

Мифотворчество вынужденно становилось формой национального самосознания.

Нынешнее Смутное время как бы продолжает старую отечественную традицию. Когда-то из потрясений, пережитых в Смуте начала XVII века, жители Московского государства вынесли огромный запас новых впечатлений, прежде всего политических, с которыми не были знакомы их отцы, люди XVI века. «Это печальная выгода тревожных времен: они отнимают у людей спокойствие и довольство и взамен того дают опыты и идеи», — писал о той Смуте историк В.О. Ключевский.

Новая Смута, чреватая хаосом и разрухой, одичанием и обнищанием огромной массы людей, несущая в себе страшный потенциал длительных междоусобных войн, —время, конечно, неблагодарное, но — пусть это кажется абсурдным - удивительно творческое. Хотя почему абсурдным? Снова сошлюсь на знаменитого историка: «Как в бурю листья на деревьях повертываются изнанкой, так в смутное время в народной жизни, ломая фасады, обнаруживают задворки, и при виде их люди, привыкшие замечать лицевую сторону жизни, невольно задумываются и начинают думать, что они доселе видели далеко не все. Это и есть начало политического размышления».

Усиленная работа политической мысли во время и тотчас после общественных потрясений, приобретение совершенно новых, неведомых ранее представлений, эмоциональная и интеллектуальная встряска имели и имеют множество чрезвычайных последствий. Едва ли не самое главное — трансформации старых политических мифов.

На протяжении одного, весьма незначительного по историческим меркам отрезка времени с основным идеологическим мифом, который цементировал страну и держал ее в относительно стабильном состоянии, произошли, последовательно сменяя друг друга, превращения прямо противоположного свойства.

В начале процесса, на волне прозрения, разоблачения и сокрушения старой идеологической доктрины, стержневой ее миф подвергся демифологизации и демистификации: как только обнаружилось, что снаружи ничто и никто не в состоянии силой поддерживать (вернее, удерживать) прежде грозную догму, она рассыпалась изнутри — исчезли ее главные составляющие: чудо, тайна и авторитет.

Но это было первое превращение, и некоторое время казалось, что к прошлому (в его мифологическом аспекте) возврата нет. Однако вскоре, по причинам, связанным более с новой реальностью, чем со старыми предрассудками, наступил период ремифологизации — когда вдруг выяснилось, что вокруг почти разрушенного (или недоразрушенного) мифа возник новый и весьма романтический ореол. Выяснилось и то, что «дохлятина», «мертвечина», «тлен и прах» обладают способностью реанимироваться, а агонизирующий дух — обретать плоть, мясо, кости, жилы и кожу вполне жизнестойкого. качества и цвета. Более того, если в момент демифологизации, особенно на продвинутой стадии, миф не просто утратил обаяние, но выродился в банальность, и сам факт его развенчания стал отдавать дурным вкусом, то с ремифологизацией откуда ни возьмись появилась свежесть: повеяло запретным, смелым, неординарным. Иначе говоря, сегодня люди с портретами Ленина-Сталина в руках вызывают не тошнотворную скуку, как когда-то прежде, а волнующее и сложное чувство, где, может быть, наряду с сочувствием, есть и толика уважения: все-таки фрондеры, оппозиция.

Важен, однако, не только сам факт реставрации этого и многих других идейно-политических мифов. Важно то, чем сопровождается ремифологизация, какие химические реакции вызывает вливание нового вина в старые мехи. Ведь именно на базе развенчанного одряхлевшего мифа, на основе его возрождающейся модификации, рядом с ней, вокруг нее произрастают новые мифы — как грибы из чудом уцелевшей грибницы, как молодые свежие побеги из старого-престарого корневища. «Еще плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада»; Смута это вариант Соляриса, где неведомая и непостижимая разумом жизнь бурлит, клокочет, пенится, выпускает вредные испарения, и в этом смысле она творчески непредсказуема — как время тучное, злачное и плодотворное, хотя рождает оно и цветы зла. Мифы Смутного времени — реконструированные старые и свежесочиненные молодые, что бы о них ни говорили и как бы ни поносили и проклинали саму Смуту, — это озон, кислород эпохи, генетический признак органического бытия; может быть, это все та же молодость мира, которую возводить молодым.

Прислушаемся к Ключевскому — поэту истории: «Тревоги Смутного времени разрушительно подействовали на политическую выправку… общества: с воцарения новой династии в продолжение всего XVII в. все общественные состояния немолчно жалуются на то, отчего страдали и прежде, но о чем прежде терпеливо молчали. Недовольство становится и до конца века остается господствующей нотой в настроении народных масс. Из бурь Смутного времени народ вышел гораздо впечатлительнее и раздражительнее, чем был прежде, утратил ту политическую выносливость, какой удивлялись в нем иноземные наблюдатели XVI в., был уже далеко не прежним безропотным и послушным орудием в руках правительства» (Подчеркнуто мной. — Л.С.).

Кто из тех, многочисленных и безвестных, что выходят с самодельными картонными плакатами и фанерными обличениями «Ельцин — иуда», боятся хоть кого-нибудь? Где их страх — генетически внедренный в кровь двумя-тремя предыдущими поколениями? Где их впитанная с молоком матери осторожность, где их рабско-холопский конформизм, где, наконец, приличествующая христианскому самосознанию элементарная лояльность к власти? Вчера еще вялые и послушные, сегодня они уже умеют орать на митингах и предаваться политическому беснованию, понимая в глубине души, что их буйство останется безнаказанным, они освобождаются не только от страха, но и теряют иммунитет; вместе с коростой бессильной злобы они сбрасывают свою изодранную, траченную болезнями шкуру. Они постигают древнее искусство мифотворчества не потому, что ощущают брожение поэзии в крови, а потому, что безотчетно и всецело отдаются эмоциональному порыву, неотличимому от мысли. Мысль же их выглядит сегодня как всплеск чувств, экзальтация, истерика — состояния, продуцирующие фантазию: они не думают, а придумывают, не анализируют, а ностальгируют, не прогнозируют, а мечтают.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "«Если», 1992 № 04"

Книги похожие на "«Если», 1992 № 04" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Роберт Шекли - «Если», 1992 № 04"

Отзывы читателей о книге "«Если», 1992 № 04", комментарии и мнения людей о произведении.