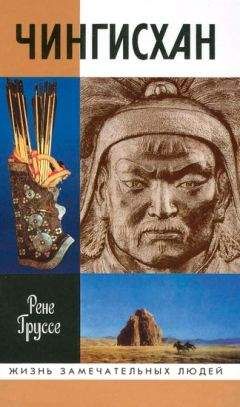

Рене Груссе - Чингисхан: Покоритель Вселенной

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Чингисхан: Покоритель Вселенной"

Описание и краткое содержание "Чингисхан: Покоритель Вселенной" читать бесплатно онлайн.

Автор этой книги — известный востоковед, член Французской академии Досконально изучив древнемонгольский эпос и прочие серьезные научные источники, пройдя дорогами и тропами древних монголов, Р Груссе дал свою интерпретацию жизни, как он пишет, Покорителя Вселенной, одного из известнейших людей планеты Чингисхана Описав в своей книге походы и войны Чингисхана, автор в то же время создает довольно интерес ный психологический портрет героя, завораживая читателя магнетизмом личности Чингисхана

Империи кочевников Монголии образовывали общий котел, в котором не просто растворялись разные государства, но и «варились» элементы разных культур, смешивался опыт христианской, буддийской, конфуцианской и исламской цивилизаций. Мировые религии широко распространялись в мобильной кочевой среде и сосуществовали с традиционными верованиями и таинственной («доверительной») религией Великой степи — тенгрианством. Резкие различия в типе хозяйственно-культурного развития у народов, проживавших в монгольской степи и на ее периферии, обусловливали высокую степень их взаимозависимости, глубокое межрегиональное разделение труда, интенсивный обмен, караванную торговлю и, как следствие, динамичный общественный прогресс.

Историческая жизнь кочевых империй с центром в Монголии протекала не только внутри собственных границ, но и в сфере межгосударственных отношений с империями оседлых народов, прежде всего с империями и государствами Китая. Характерной особенностью кочевых держав была их огромная зависимость от международного разделения труда, торговли. Это побуждало кочевников выступать активной стороной в установлении регулярного обмена с соседями. Военные столкновения на этой почве заканчивались не только великими потрясениями, смешениями народов и взаимопроникновением культур, но и подписанием мирных соглашений, установлением брачных союзов правителей и «родственных» отношений между государствами.

В культурном, политическом и военном отношении Китай и кочевые империи уравновешивали друг друга, причем свободные от крайних форм принуждения и насилия производственные отношения, религиозная и этническая терпимость степняков определяли новые исторические ориентиры. При этом многие достижения кочевой и оседлой цивилизаций родились именно благодаря их взаимодействию. Влияние конфуцианства на кочевников компенсировалось их предыдущим влиянием на взгляды китайцев, распространением ими в Китае элементов шаманистских представлений, в том числе о Поднебесной империи, лунного календаря с его животными знаками, буддизма (через Восточный Туркестан из Кушанского царства). Политические структуры, представления о верховной власти, правовые нормы рождались на той и другой почве в процессе тысячелетнего столкновения двух миров, опыта улаживания конфликтов. Из-за постоянной угрозы этих конфликтов кочевой мир оказался в состоянии под держивать и укреплять свои собственные земледельческие анклавы, а Китай, в свою очередь, научился поглощать кочевые государства, заманивая их к себе в качестве «варягов». В то же время современные китайские историки признают, что среди важнейших заимствований китайцами элементов культуры северян (т. е. кочевников) были седло, куртка, штаны, некоторые виды головных уборов и мебели, пищевые продукты скотоводства, музыкальные инструменты, музыка, танцы…

За два века до рождения Чингисхана неожиданно временно пресеклась традиция образования империй с центром на Орхоне в Монголии. Маньчжурия после разгрома Жуаньжуаньского каганата Тюркским государством откололась от общего котла кочевой цивилизации и начала вести самостоятельную политику в отношении соседей. В маньчжурском анклаве диффузия городского и кочевого населения приобрела высокую динамику, причем при активной роли земледельческого населения, пополнявшегося волнами миграции из Китая. В X–XII веках произошло поочередное возвышение кочевников, обитавших в Маньчжурии, — киданей и чжурчженей. Так как Груссе широко использует источники, в которых упоминаются эти народы, целесообразно, хотя бы бегло, обрисовать ситуацию.

Кидани, создавшие империю Ляо, были кочевым народом, «отягощенным» оседлостью. Часть киданей давно превратилась в оседлое и полукочевое население, причем именно та часть, которая играла ведущую роль в государстве и в хозяйственной и культурной жизни доминиона.

В 934–936 годах империя киданей захватила 16 округов Северного Китая и даже перенесла столицу в Ючжоу (Пекин). К 956 году они продвинулись уже до реки Янцзыцзян. С этого момента они попали в двойственное положение: с одной стороны, начался процесс быстрой синизации киданей, ослабивший их полнокровную связь со всем остальным кочевым миром империи, с другой — происходило постепенное падение их авторитета в Китае. Этим воспользовались чжурчжени — вассалы киданей, обитатели центральных и северо-восточных районов Маньчжурии, которые создали в 1115 году свое государство и в 1125 году в союзе с сунским Китаем положили конец империи Ляо. Кидани переместили свое государство на запад — на территории между Иртышом, Амударьей, Алтайским хребтом и Куньлунем. На новом месте оно получило и новое название: государство кара-китаев. Привыкшие к обстановке веротерпимости, кидани благодаря этому смогли обустроиться в незнакомом для них — исламском — мире.

Чжурчжени, непосредственно входившие в состав империи Ляо, не были оторваны от основных каналов обмена и информации, как глубинные степняки, тяга к интеграции с остальным кочевым миром у них была слабой. Постоянно имея перед глазами пример киданей, они оказались чрезвычайно восприимчивыми к достижениям их культуры и пошли по проторенному пути: одержав верх над сунским правителем, вынудили его бежать из Кайфына на юг, за реку Янцзыцзян, в Ханчжоу. Таким образом, созданная чжурчженями империя Цзинь завязла в китайских делах и упустила момент для объединения с другими кочевыми государствами. В результате Маньчжурия сменила цивилизационную ориентацию: из земледельческого анклава кочевников она превратилась в полукочевой форпост оседлости.

С этого момента и вступают на арену исторических событий монголы, государство которых Хамаг Монгол находилось в вассальной зависимости от Цзинь. Монголы, будучи старожилами степей, обитавшими в Хэнтэе, в бассейне рек Онона, Керулена и Толы (Туулы), вышедшими в свое время из северозападных районов Маньчжурии, сосредоточиваются именно на объединении кочевых государств, народы которых находились в языковом отношении в разной степени родства с монголами, а иногда говорили на доминировавших в регионе монгольских диалектах только в силу необходимости общения.

Груссе красочно описывает, как незадолго до западного похода монголов правитель кара-китайского государства Елюй Чжелюгу приютил у себя личного врага Чингисхана, наследника найманского престола Кучлука и женил его на своей дочери. Когда зять вероломно занял его трон, начались гонения на имамов и нового правителя возненавидели все подданные. «Уставшее от Кучлуковой тирании население, — пишет Груссе, — похоже, оказало монголам неплохой прием. Этих ужасных кочевников, которых в других местах боялись как Господнего наказания, оно встретило как освободителей». Подобный прием оказывался Чингисхану и его сподвижникам и преемникам во многих других, порой совершенно неожиданных, пунктах Евразии. Это показывает лишь то, что монголы, начав свои походы, появились не в чуждом им историческом пространстве: в них вполне узнавались черты носителей назревших изменений (одни встречали их с ужасом, другие — с надеждой и нетерпением), и они, в свою очередь, легко обнаруживали вдали от монгольских степей зачатки знакомых форм человеческого общежития.

Монголы появились не на пустом месте, а в том регионе мира, где на протяжении более тысячелетия разворачивалась подлинная письменная история.[69] До нашего времени дошли огромные массивы памятников этой истории, записанных на разных языках и разными системами письма. В походах и кочевьях — кибитках, шатрах и юртах — эти памятники долго сохраняться не могли, и они «оседали» во дворцах, которые позднее оказались вне пределов кочевого мира и, по иронии судьбы, причисляются сейчас к памятникам оседлых цивилизаций. Для Груссе же монголы — конгломерат полудиких племен и родов — и с этой основной посылки он начинает свое повествование. Книга буквально пестрит названиями больших и малых, иногда совсем микроскопических, «родов» и «племен»: урянхаты, баяуды и джарчиуты, а также баарины, бесуты, борджигины, буйруды, дербеты, икересы, кераиты, манхууды, меркиты, найманы, олхонуты, онгуты, сальджиуты, сулдусы, тайчжиуды, татары, унгираты, урууты, хатагины, хори-туматы и многие другие. При этом указываются совершенно определенные места их обитания: совсем не случайно повествование, основанное на глубоком изучении источников, перегружено географическими названиями.

За терминами родовых отношений, такими как «племя», «род», используемыми Р. Груссе в книге, скрываются обоки (династии) — мощные ростки империи с центром в Монголии. Эти обоки — общности людей, не связанных кровнородственными отношениями и сплотившихся вокруг потомков основателя каждой данной общности.

Монгольские династии исторически оказались в политическом центре кочевого мира. Это и обусловило их активную роль в регионе. Огромные расстояния, крайняя разреженность населения позволяли получать максимальный прибавочный продукт при минимальных затратах и концентрации труда. Генетические, культурные и политические издержки, вызванные малочисленностью народа, разбросанного на территориях, равных иным европейским странам, компенсировались особой осторожностью в выборе невест (которую Груссе вслед за многими другими историками ошибочно выдает за признак первобытной экзогамии), скрупулезным изучением династийных родословных, открытостью к слиянию с династиями и культурами ближних и дальних соседей, упрощением экономических отношений за счет усиления личностного фактора: доверия, верности слову, перенесения на эти отношения понятий единой семьи. Монголы довели эту идею до абсолюта и вышли на арену истории как носители необходимой антитезы общественного развития.[70] Первой на эту идею отреагировала империя Цзинь, которая сумела внести раскол в Монгольскую степь. В войнах кочевников между собой, а затем с оседлыми соседями эта идея приняла конкретные очертания нового общества и вылилась в создание величайшей империи за всю историю человечества. Конечно же, Груссе совершенно прав, когда описывает мотивы, побудившие Чингисхана двинуть войска за пределы Монголии: желание отомстить за предков (татары, Цзинь), наказать за убийство послов (Хорезм), за нарушение союзнических обязательств (Си Ся). Так оно и было: не жажда грабежей, добычи (это спутники любой войны), а стремление восстановить справедливость, естественный ход событий в соответствии с идеалами понятных человеческих отношений и благополучной жизни среди тучных стад и чистой природы, — вот пружина, которая толкнула монголов в беспрецедентный поход… Менялся мир, менялись и сами завоеватели, но след, оставленный монголами, — это след истории, а не природной стихии.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Чингисхан: Покоритель Вселенной"

Книги похожие на "Чингисхан: Покоритель Вселенной" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Рене Груссе - Чингисхан: Покоритель Вселенной"

Отзывы читателей о книге "Чингисхан: Покоритель Вселенной", комментарии и мнения людей о произведении.