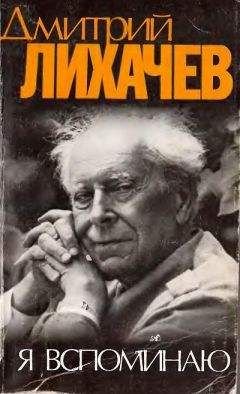

Дмитрий Лихачёв - Я вспоминаю

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Я вспоминаю"

Описание и краткое содержание "Я вспоминаю" читать бесплатно онлайн.

В книге Героя Социалистического Труда академика Д. С. Лихачева публикуются его воспоминания о детстве, юности, об увлечении древнерусской литературой. Сюда вошли расшифрованные в 1989 году Лихачевым «Соловецкие записи», рассказывающие о его пребывании в заключении во времена сталинских репрессий. Записи были переданы родителям на волю в 1930 году.

Второй раздел книги составили публицистические выступления Д. С. Лихачева последних лет. Это статьи, интервью, беседы о болевых проблемах общества — проблемах нравственности и культуры.

К древнерусской литературе в университете я обратился потому, что считал ее мало изученной в литературоведческом отношении, как явление художественное. Кроме того, Древняя Русь интересовала меня и с точки зрения познания русского национального характера. Перспективным мне представлялось и изучение литературы и искусства Древней Руси в их единстве. Очень важным казалось мне изучение изменений стилей в древней русской литературе. Мне хотелось создать характеристики тех или иных эпох вроде тех, что имелись на Западе — особенно в культурологических работах Эмиля Маля.

Мое время — это не только расцвет литературы (не скажу «ленинградской», ибо литературу на русском языке нельзя делить на ленинградскую, московскую, одесскую, вологодскую и т. д.), но и расцвет гуманитарных наук. Такого созвездия ученых литературоведов, лингвистов, историков, востоковедов, — какое представляли собой Ленинградский университет и Институт истории искусств в Зубовском дворце в 20-е годы, не было в мире. К несчастью, я не представлял себе тогда — как важно послушать поэтов и писателей, повидать их. Поэтому для меня учение в Ленинградском университете было и временем упущенных возможностей. Я слышал Собинова, но уступил другу свой билет на Шаляпина, не пошел на встречи с Есениным и Маяковским. Только однажды разговаривал по телефону с С. Маршаком (он предлагал мне заняться детской литературой — писать для детей по русскому языку). Но зато упорно занимался у В. М. Жирмунского, А. А. Смирнова, логикой — у А. И. Введенского и С. П. Поварнина, слушал Н. О. Лосского. Занимался у Л. В. Щербы и В. В. Виноградова и многих других. Так что кое-какие возможности я все же не упустил.

Издательство Академии наук СССР30-е годы были для меня тяжелыми годами. Осенью 1932 года [1] я поступил работать литературным редактором в Соцэкгиз, помещавшийся на Невском в Доме книги. Не успел я немного освоиться с работой, как у меня начались жесточайшие язвенные боли. Я не обращал на них внимание, не соблюдал диету, продолжал ходить на работу. В трамвае мне стало однажды дурно, приняли за пьяного, стали упрекать: такой молодой и уже с утра пьян. Кое-как я доехал до Дома книги, поднялся, сел за свой письменный стол и потерял сознание. У меня хлынула горлом черная кровь. В полубессознательном состоянии меня доставили в Куйбышевскую больницу. В приемный покой вызвали родителей и сказали им прямо: потеря крови чрезвычайно большая, и надежды почти нет. Но меня спас хирург Абрамзон (в блокаду его разорвало на мелкие части снарядом), который тогда стал делать первые опыты переливания крови. Донор стояла со мной рядом, и кровь непосредственно от нее текла мне в вену, которую раскрыли на сгибе правой руки. Помню это как во сне. Помню полублаженное состояние: ничего не хотелось, не было страха смерти, прошли боли. Я пролежал в больнице несколько месяцев, затем лежал в Институте питания (был такой в Ленинграде) и занимался беспорядочным чтением. Чтение, чтение и чтение. Потом снова пошли поиски работы. Я устроился работать в типографию «Коминтерн» корректором по иностранным языкам. Боли возобновились, придя домой, я валился на постель и заглушал боль чтением. Недостатка в книгах не было. Труд корректоров, считавшийся тогда тяжелым, ограничивался шестью часами. В пять часов я был уже дома и в постели. Благодаря связям отца в типографиях и возможности получать книги из превосходной библиотеки Дома книги чтение мое приобрело более систематический характер. Я читал книги по искусству, по истории культуры. Иногда посещал библиотеку сам.

Когда в 1934 году я был переведен на работу в Издательство Академии наук СССР, я получил возможность брать книги из библиотеки Академии наук. Утомление от корректорского чтения и от вычитки рукописей не мешало мне в моем чтении дома в кровати. Я был вполне доволен своей судьбой. Делал выписки, размышлял и ни с кем почти не общался. Единственным моим другом был мой однокашник по университету М. И. Стеблин-Каменский. В отличие от меня ему не удалось окончить университет, и он сдавал все предметы экстерном, работая в том же издательстве техническим редактором. Среди «ученых корректоров» издательства было много пожилых людей «из бывших». Два бывших барона, лицеист, правовед, странный старичок старообрядец, оказавшийся моим дальним родственником по матери, и два замечательных по своей общей культуре человека — А. В. Суслов и Л. А. Федоров. Общение с ними было великой школой. Как важно выбирать своих знакомых, и главным образом среди людей выше тебя по культурному уровню!

Четырехлетняя работа «ученым корректором» в Ленинградском отделении Издательства Академии наук не осталась без пользы. Работа эта создала у меня интерес к проблемам текстологии, и в частности текстологии печатных изданий. Я участвовал вместе с техническим редактором Львом Александровичем Федоровым (умер от истощения во время блокады) и будущим известным скандинавистом М. И. Стеблиным-Каменским в создании справочника-инструкции для корректоров Академии наук. Справочник этот вышел ограниченным тиражом в конце 30-х годов. Вообще моя работа в издательстве по многим пунктам соприкасалась с моим «типографским прошлым». Создание книг меня интересовало чрезвычайно. Я собирал случайно попадавшиеся книги по издательскому и типографскому делу, по художественному оформлению книг — особенно обложек (я их предпочитал жестким и грубым переплетам). Продолжалось и общение с типографскими работниками, в частности с замечательным коллекционером книг советского периода И. Г. Галактионовым (куда-то делась его библиотека? Неужели после его смерти она была распродана по частям?).

Ю. Г. Оксман как-то напомнил мне, что он предлагал мне перейти в Пушкинский Дом, где он был заместителем директора, но я категорически отказался. И в самом деле, в издательстве мне было хорошо, и если бы не маленькие заработки, то и совсем хорошо. Здесь царила атмосфера общего труда, а во главе стоял М. В. Валерианов — бывший метранпаж Печатного Двора (метранпажи — это были наборщики высшей квалификации, одновременно выполнявшие обязанности технических редакторов и умевшие прекрасно делать титульные листы только средствами набора — искусство, ныне утраченное). М. В. Валерианов заботился о деле, а потому и о людях. Он был умен и интеллигентен от природы. Вечная ему память.

В 1937 году я редактировал и корректировал «Обозрение русских летописных сводов» А. А. Шахматова, которое издавала В. П. Адрианова-Перетц. Я увлекся работой по летописанию, проверкой всех данных шахматовской рукописи и в конце концов попросил Адрианову-Перетц дать мне работу в Отделе древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. Перевод быстро осуществился, и я с этого момента стал специалистом по древнерусской литературе.

В 30-е годы я был погружен в свое корректорское дело (сперва в типографиях, а потом в Издательстве Академии наук СССР), и литературные события проходили мимо меня.

Попытки писатьВ моем школьном образовании был один очень существенный недостаток: мы не писали классных работ и не делали домашних заданий (впрочем, домашние письменные работы все же иногда выполняли, но задавали их редко). Классные работы писать было нельзя. В годы моих последних классов зимой школа не отапливалась, мы сидели в пальто, в варежках сверх перчаток, и учителя время от времени заставляли нас согреваться. Мы вставали, по-кучерски взмахивали руками и били в ладоши. Наступало оживление. А домашние задания тоже было делать трудно, да и проверять их учителям было тяжело. Вечерами преподаватели не сидели дома — прирабатывали лекциями, за которые платилось иногда провизией.

В общем, когда я появился в университете, я с трудом мог в письменной форме изложить свои мысли. Хотя я и написал две дипломные работы — одну о Шекспире в России в конце XVIII века, а другую о повестях о Никоне, — но они были изложены детским языком, беспомощны по композиции. Особенно не удавались мне переходы от предложения к предложению. Было такое впечатление, что каждое предложение жило самостоятельно. Логическое повествование не складывалось. Фразу трудно было прочесть вслух: она была «непроизносима».

И вот сразу же по окончании университета я решил учиться писать и систему придумал сам. Учил ей и своего друга — Дмитрия Павловича Каллистова.

Во-первых, чтобы язык мой был богатым, я читал книги, с моей точки зрения хорошо написанные, написанные хорошей прозой — научной, искусствоведческой. Я читал М. Алпатова, Дживилегова, Муратова, И. Грабаря, Н. Н. Врангеля (путеводитель по Русскому музею), Курбатова и делал из их книг выписки — главным образом фразеологические обороты, отдельные слова, выражения, образы и т. д.

Во-вторых, я решил писать каждый день, как классные сочинения, и писать особым образом. Этот особый образ я назвал «без отрыва пера от бумаги», то есть не останавливаясь. Я решил (и решил правильно), что главный источник богатой письменной речи — речь устная. Поэтому я старался записывать свою собственную, внутреннюю устную речь, старался догнать пером внутренний монолог, обращенный к конкретному читателю — адресату письма или просто читателю. И как-то быстро стало получаться. Я делал это еще и тогда, когда в 31-м году служил на железной дороге в Званке и Тихвине диспетчером (в перерыве между прибытием товарных составов), и вечером, приходя со службы, когда работал корректором. Работая корректором, тоже вел записные книжки, куда записывал особенно точно выраженную мысль — точно и кратко.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Я вспоминаю"

Книги похожие на "Я вспоминаю" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Лихачёв - Я вспоминаю"

Отзывы читателей о книге "Я вспоминаю", комментарии и мнения людей о произведении.