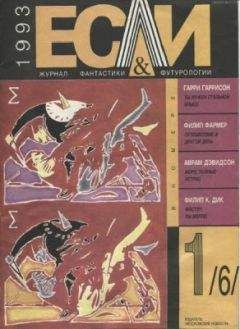

Филип Дик - «Если», 1993 № 01

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "«Если», 1993 № 01"

Описание и краткое содержание "«Если», 1993 № 01" читать бесплатно онлайн.

4 Филип К. Дик. Фостер, ты мертв!

11 Александр Дынкин. Острое, или Новая Атлантида.

14 Гарри Гаррисон. Ты нужен Стальной Крысе. Роман.

60 Владимир Кучеренко, Виктор Петренко. Люди и марионетки.

64 Аврам Дэвидсон. Моря, полные устриц.

68 Акоп Назаретян. Тест на зрелость.

72 Альфред Бестер. «Русские горки».

78 Филип Фармер. Путешествие в другой день.

85 Виктор Переведенцев. Что век грядущий нам готовит?

92 Рон Уэбб. Девушка с глазами цвета виски.

— Да, покажите, что у вас есть. Скоро у моего сына день рождения.

Оскар одобрительно кивнул.

— Вот отличная вещь, — сказал он, — нигде такой не найдете. Фирменная штучка. Сочетает в себе лучшие качества французского гоночного велосипеда и стандартной американской модели. Три вида — детский, дамский и мужской.

Мистер Уотни осмотрел велосипед и сказал — это именно то, что ему нужно.

— Кстати, — спросил он, — а где тот красный французский велосипед, который раньше стоял у вас?

Оскар нахмурился, но затем его лицо разгладилось.

— А, тот старый французский велосипед! Он у меня вроде производителя, как на конном заводе.

И они оба расхохотались. Затем Оскар рассказал еще пару забавных историй, мистер Уотни купил велосипед, они выпили по этому поводу пару бутылок пива. Они снова смеялись, потом говорили: надо же, какой ужас, бедный Фред, как это могло случиться, что его нашли в собственном шкафу с толстой проволокой от плечиков, которая плотно обвивала его шею.

Перевел с английского Сергей КОНОПЛЕВ.

Акоп Назаретян,

доктор философских наук, кандидат психологических наук

ТЕСТ НА ЗРЕЛОСТЬ

«Цивилизация плечиков для одежды», «общество гоночных велосипедов», — все это звучит скорее забавно, нежели пугающе. Однако фантазия Аврама Дэвидсона (заслужившая, кстати, премию «Хьюго») ставит вопрос, далеко не праздный. Создав «вторую природу», что приобрело человечество: союзника или конкурента? Каков смысл существования мира вещей, мира технологий, не наделен ли он собственной логикой развития? Точка зрения, изложенная А.Назаретяном, более популярна среди писателей-фантастов, чем его коллег-философов, но читателей она, несомненно, заинтересует. Тем более, что срок, отмеренный нам автором, занимает несколько тысячелетий, так что есть время подумать.

Приятно думать о будущем в духе писателя Ивана Ефремова: потомки будут умными, красивыми, благородными, сильными, счастливыми и, главное, очень похожими на нас. Это почти так же приятно, как полагать, что мы живем в центре Вселенной и мир вертится вокруг нас, — и, увы, так же безосновательно.

Слишком хорошо известно, что цивилизация вступила в полосу обостряющихся глобальных кризисов. Некоторые ученые убеждены, что спасать человечество уже поздно, точка развития, до которой поворот был бы еще возможен, пройдена. Я думаю, что это не так, и полезнее было бы без экзальтации попытаться представить «бифуркационную фазу» (т. е. момент, в который возможны многие варианты развития), переживаемую нынешними поколениями.

На ближайшее столетие, по большому счету, возможны три сценария со множеством вариаций. Первый — планетарный коллапс вследствие атомной войны, глобальной экологической катастрофы. Либо это может быть медленная деградация природы, генетического вырождения человечества. Поразительно видение Томаса Злиота: «Именно так и кончается мир, — не раскатом грома, а всхлипом»…

Второй сценарий немногим более соблазнителен. Это возврат цивилизации к доиндустриальным формам существования на фоне религиозного ренессанса и прочих ретроградных тенденций. Затяжные войны, но без применения новейших видов оружия массового уничтожения. Беспредел насилия, голод, эпидемии сокращают население Земли в 10–15 раз — до того количества, какое доиндустриальное производство способно худо- бедно прокормить…

И, наконец, третий сценарий — наиболее перспективный, хотя тоже весьма далекий от идиллии: движение к информационной цивилизации, трансформация биологической основы самого человека, его сосуществование с искусственным интеллектом. Это путь «прогрессивный», и как таковой он концентрированно воплощает не только достоинства, но и все пороки прогрессивного развития.

Критики «технологической» цивилизации часто призывают вернуться к естеству, видя в этом выход из обостряющегося кризиса. Но что есть «естество»? Сами законы природы неоднозначны и противоречивы. Закон возрастания энтропии гласит, что наиболее «естественное» состояние материи — равновесие. Однако жизнь — это неравновесие, и сама жизнедеятельность есть постоянная работа против равновесия, энтропии. Между тем, законы термодинамики неумолимы: работа требует расхода энергии, а свободная энергия возникает при разрушении других организмов. Но и ресурсы среды небеспредельны…

В этой глубокой коллизии кроется источник качественного роста.

Пока позволяют доступные ресурсы, живое вещество развивается экстенсивно, прямолинейно. Но рано или поздно наступает кризис. Чаще всего он разрешается консервативными способами — например, колебанием численности популяции или взаимным колебанием популяции хищника и жертвы. Когда же консервативные механизмы не срабатывают, происходит качественное изменение. Тому в истории Земли масса примеров. Природе, чтобы сохраниться, приходилось развиваться: росло внутреннее разнообразие биосферы, на ее верхних этажах возникали более сложные организмы с более изощренным поведением, более емким, динамичным интеллектом. И с каждой геологической эпохой биосфера все более удалялась от равновесного — «естественного» состояния, рождая в своих вершинных экологических нишах все более странные, «противоестественные» организмы. До тех пор, пока из нее не начало выделяться существо, самое невероятное из когда-либо живших на Земле, — невероятное своей механикой (прямохождение), анатомией (непропорционально развитый мозг) и, главное, поведением. Оно стало систематически производить орудия труда и, вообще, формировать себе искусственную — то есть противоестественную в квадрате! — среду. Исконный конфликт между живым и косным веществом дополнялся новым, столь же неустранимым: между живой природой и нарождающейся цивилизацией…

А говорю я все это к тому, чтобы обратить внимание на ряд обстоятельств, о которых, кажется, мы почти не задумываемся.

Во-первых, прогресс (который теперь так модно ругать) — не чья- то прихоть. И не сознательная цель: по большому счету, прогресса едва ли кто-либо когда- либо желал. Ни природа, ни человек к нему не стремились. Это средство выживания и всегда — компромисс. И каждая новая форма цивилизации опять-таки неуклонно удаляет человека от естества. Производящее хозяйство (земледелие, скотоводство) в этом смысле противоестественнее присваивающего — охоты и собирательства; промышленное производство противоестественнее сельскохозяйственного и так далее. Подобные скачки всегда помогали преодолеть обострившийся экологический кризис и пролагали дорогу к следующему кризису.

Во-вторых, наивно надеяться на упразднение противоречий между обществом и природой. Мы не можем не только сами «следовать законам природы», но не способны позволить, чтобы природа жила по своим собственным законам. Ибо тогда цивилизации, культуре в ней места не останется.

Что же выходит? Удел разума — бесконечное насилие, агрессия, разрушение?

Я долго изучал этот вопрос (о некоторых результатах работы рассказано в моей книге «Интеллект во Вселенной», М., Недра, 1991), продолжаю изучать его с коллегами на специальном семинаре по цивилизационным кризисам. И, может быть, главное, в чем я убедился: разум, сталкиваясь с угрозой самоистребления, каждый раз создает более надежные искусственные механизмы сдерживания агрессии. Общество стабильно до тех пор, пока его разрушительная мощь в достаточной мере компенсируется качеством сложившихся культурных регуляторов. Когда же инструментальные возможности значительно опережают искусство самоограничения, цивилизация вступает в полосу кризиса. Далее она либо становится жертвой собственного могущества(драматическая участь многих локальных цивилизаций на нашей планете), либо радикально преображается. Технологии становятся более «щадящими» — т. е. меньшими разрушениями достигается больший полезный результат, — социальная организация становится более сложной, социальный интеллект более емким, способным масштабно видеть мир в его причинно-следственных связях. И самое интересное: совершенствуются механизмы достижения компромисса. Между обществом и природой, между человеческими коллективами, между индивидами.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "«Если», 1993 № 01"

Книги похожие на "«Если», 1993 № 01" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Филип Дик - «Если», 1993 № 01"

Отзывы читателей о книге "«Если», 1993 № 01", комментарии и мнения людей о произведении.