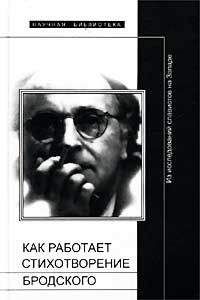

Лев Лосев - Как работает стихотворение Бродского

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Как работает стихотворение Бродского"

Описание и краткое содержание "Как работает стихотворение Бродского" читать бесплатно онлайн.

Предмет этой книги — искусство Бродского как творца стихотворений, т. е. самодостаточных текстов, на каждом их которых лежит печать авторского индивидуальности. Из шестнадцати представленных в книге работ западных славистов четырнадцать посвящены отдельным стихотворениям. Наряду с подробным историко-культурными и интертекстуальными комментариями читатель найдет здесь глубокий анализ поэтики Бродского. Исследуются не только характерные для поэта приемы стихосложения, но и такие неожиданные аспекты творчества, как, к примеру, использование приемов музыкальной композиции.

Но откуда взялись — конечно, не поэтические идиомы Бродского, а его представления о поэтическом языке? И если язык — это божественный глагол, то каков его символ веры? Поиск ответов на эти вопросы непосредственно возвращает нас к загадочному смыслу стихотворения «Моей дочери». Для Бродского просодическое многообразие стихотворения является настоящим хранилищем памяти: черпая из него, он апеллирует к традиции в целом. Это особенно справедливо в отношении его творчества как русского поэта, который, в отличие от своих английских собратьев, острее чувствует взаимосвязь между историей просодической формы и ее семантическим и тематическим «ореолом». Для Бродского, вслед за Мандельштамом, «память» предшествующих форм (это должно быть сказано именно так, а не иначе), Муза и Мнемозина — синонимы или же ипостаси одного и того же. С точки зрения поэта, это и есть «история», и когда Бродский пишет, что поэтический язык представляет собой «реорганизованное время», которое, несмотря на равнодушие к человеческой трагедии, обладает признаками «индивидуальности» или (мандельштамовской) душой/ психеей, — он думает именно о ней. Не случайно накануне высылки из России он выбирает для стихотворного прощания с сыном Андреем («Одиссей Телемаху», 1972) белый стих (нерифмованный ямбический пентаметр). Русская генеалогия этой поэтической формы включает в себя произведения Жуковского, Пушкина, Огарева, Блока, Гумилева, Ходасевича, Кнута, Ахматовой и самого Бродского (напр., «Остановка в пустыне», 1966)[363]. Ее тематическое поле было окончательно определено, когда Пушкин, отталкиваясь от стихотворения Жуковского «Тленность» (1816) — довольно бледного перевода из Гебеля, написал «…Вновь я посетил…» (1835). Это тематическое «чувство» формы связывает ее с размышлениями о смерти и смене поколений, с переживаниями лирического героя, возвратившегося к местам своего прошлого. Заданная Пушкиным семантическая и тематическая «тональность» основана на поразительном смешении элементов лирики и прозы (отсутствие рифм, простота, безыскусность языка и т. д.). Что же касается более глубокого «дыхания» строки (идея, в равной степени важная как для Мандельштама, так и для Бродского), то она имеет не только явные «шекспировские» коннотации (одна из моделей пушкинского белого стиха). Например, в «Остановке в пустыне» мотив возвращения обретает классическое или «античное» звучание — на месте снесенной Греческой церкви (потенциальная отсылка к эллинизму и православию) вырастает современный концертный зал: так «младое племя», которое приветствовал Пушкин, иронически преобразуется в убогий советизм — «концертный зал». То же самое можно сказать и о стилизации классической биографии в стихотворении «Одиссей Телемаку», которая призвана показать (иронически обыграть) современность античности и оттенить утонченность поэта, оказавшегося жителем варварского государства. Рассказ об измене и изгнании выстраивается с помощью ряда прямых аллюзий — греки, Цирцея, Посейдон, Паламед, Эдип и т. д.: сам прием очевидно отсылает к традициям высокого модернизма, к неоклассическим экспозициям у таких поэтов, как Мандельштам, Ахматова или Цветаева. Но здесь обращение к местам прошлого становится не возвращением домой, а передышкой перед изгнанием.

Однако автор «Моей дочери» — уже совершенно другой человек. Точнее, это тот же Бродский, но он так далеко ушел по пути «самоотчуждения»[364], что узнать его могут только самые преданные читатели[365]. Вместо характерной для высокого модернизма «мученической» биографии (поэт — Мандельштам или Ахматова — предстает Христом или Марией), которая в какой-то момент была ему достаточно близка («младенец Христос»[366]), — он постулирует полный отказ от биографии как категории поэтического понимания[367]. Вместо отчетливого предпочтения русских образцов (Оден и Монтале в придачу), составляющих костяк сборника «Меньше единицы», — решительный поворот к «заемным» моделям в сборнике «О скорби и разуме», где главными героями становятся англосаксонский самоучка и скептик (Гарди) и американский индивидуалист (Фрост). Вместо бюстов, торсов, Овидиевых подсвечников и бесформенных обломков «руин», ассоциирующихся с мандель- штамовской тоской по мировой культуре, — последние рубежи мебели, частицы пыли и декультивированной «материи как таковой»[368]. Вместо матери просодической формы, русской Мнемозины (белый стих «Одиссея Телемаку»), — англоязычный строй гекзаметра, но воспринятый изначально русским слухом[369]. Этот Бродский начинает так:

Give me another life, and I'll be singing

in Cafe Rafaeilo. Or simply sitting

there. Or standing there, as furniture in the corner,

in case that life is a bit less generous than the former.

Дайте мне еще одну жизнь, и я буду петь / в кафе «Рафаэлла». Или просто сидеть / там. Или стоять, как мебель в углу, / если другая жизнь окажется чуть менее щедрой, чем первая.

Что это значит, с учетом пройденного нами пути? Прежде всего поэт знает, что конец близок, но если бы он мог получить отсрочку («еще одну жизнь»), то хотел бы вернуться к привычным местам в прежней роли певца[370]. Взятые вместе, пение и возвращение несут в себе идею рифмы, поэтического эха. Первые две строки, как неминуемо понимает читатель, мучительно перегружены всеми жизненными смыслами, ибо предполагают возвращение в качестве неодушевленной материи — языка, хотя дважды повторяющийся «провал» enjambement («singing/in» и «sitting/there») и нехватка метрических ударений (пять вместо следующих далее шести; причем во второй строке реализованы только четыре[371]) говорят о приходе смерти. Так мучителен глубокий «вдох», так ощутимы перебои ослабевшего сердца, что к тому моменту, когда язык поэта стабилизируется и начинает следовать определенному рисунку (четвертая строка[372]), «его» уже там нет. При помощи цезурного (темпорально-уточняющего) «или» он превращается в нечто, в некую вещь: из «поющего» поэта в «сидящего» наблюдателя, а затем в «стоящую» в углу мебель. В этом смысле «другая жизнь», т. е. жизнь после смерти, может оказаться «менее щедрой, чем первая», поскольку ничем не похожа на формы человеческого существования.

В следующей строфе новое состояние поэта как «древесины» («dead-wood») проецируется в будущее:

Yet partly because no century from now on will ever manage

without caffeine or jazz, I'll sustain this damage,

and through my cracks and pores, varnish and dust all over,

observe you, in twenty years, in your full flower.

Все же, поскольку отныне ни одному веку отныне не обойтись / без кофеина и джаза, я стерплю этот урон, / и сквозь свои щели и поры, покрытый лаком и пылью, / через двадцать лет я буду смотреть, как ты расцветаешь.

Подчеркнем, что Бродский прощается с дочерью, переходя на язык американской городской культуры, которая для него является заемной, а ей принадлежит по праву рождения — Нью- Йорк, атмосфера кафе, допинг кофеина и джазовой импровизации. Хорошо ли, плохо ли, но эта культура не оглядывается назад («отныне ни одному веку…») и, видимо, предпочитает свободные и открытые формы. За ее пределами остается только одно — разговор отца и дочери, который никогда не состоится. Однако уместна ли здесь поэзия, что делать в этой обстановке Мнемозине с ее просодическим хранилищем памяти? Ведь «урон» коснется не только памяти о нем как о поэте (человеке, отце), которая неизбежно примет застывшие формы, но и его не вполне «родного», не абсолютно «свободного» языка. В каком-то очень существенном смысле англоязычные стихи Бродского неорганичны: им нужно пробиться сквозь время (которое берет свое), сквозь ощутимую искусственность, «сквозь свои щели и поры, покрытые лаком и пылью», где человеческие раны уже неотличимы от механических повреждений, — чтобы присутствовать при органичном юном расцвете его дочери. Почему же при всем том поэта не волнует ни собственная смерть, ни превращение в ненужную, заброшенную мебель?

Здесь нужно вспомнить эссе Бродского, которые были написаны почти одновременно с посланием дочери; они помогут прояснить смысл этой и последующей строф[373]. С этой точки зрения наибольший интерес представляет эссе «С любовью к неодушевленному», посвященное Томасу Гарди — поэту, удивительно созвучному Бродскому. Не случайно, что незадолго до смерти он много размышляет об этом «предтече модернизма», об этом самоучке, страстно зачитывавшемся греческими и римскими классиками (одна из точек их соприкосновения)[374]. Бродскому близки такие качества Гарди, как «преобладание рациональной непосредственности над эмоциональной», «привычное самоуничижение», «отвращение к гладкой строке» и предпочтение «запутанного синтаксиса», интерес к формальным аспектам стихотворения[375], соотнесение длины стихотворения с его «дыханием». Добавим сюда мысль, что «язык течет в мир человека из царства нечеловеческих истин и зависимостей, что в конечном счете это — голос неодушевленной материи», «общую стилистическую небрежность» (которая, несомненно, ощущается и в «Моей дочери»), любовь к парадоксам и, возможно, самое важное — готовность бросить «пристальный взгляд на худшее»[376]. Вспомним о том, что Гарди был далеко не молод, когда вступил во второй брак, и что его место в традиции (не как прозаика, а как поэта) до сих пор по- настоящему не оценено, — и мы начинаем понимать, почему не получивший особого признания в англоязычном мире поэт- лауреат был им так увлечен[377].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Как работает стихотворение Бродского"

Книги похожие на "Как работает стихотворение Бродского" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лев Лосев - Как работает стихотворение Бродского"

Отзывы читателей о книге "Как работает стихотворение Бродского", комментарии и мнения людей о произведении.