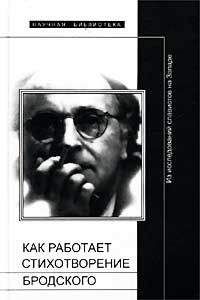

Лев Лосев - Как работает стихотворение Бродского

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Как работает стихотворение Бродского"

Описание и краткое содержание "Как работает стихотворение Бродского" читать бесплатно онлайн.

Предмет этой книги — искусство Бродского как творца стихотворений, т. е. самодостаточных текстов, на каждом их которых лежит печать авторского индивидуальности. Из шестнадцати представленных в книге работ западных славистов четырнадцать посвящены отдельным стихотворениям. Наряду с подробным историко-культурными и интертекстуальными комментариями читатель найдет здесь глубокий анализ поэтики Бродского. Исследуются не только характерные для поэта приемы стихосложения, но и такие неожиданные аспекты творчества, как, к примеру, использование приемов музыкальной композиции.

Поэтика этой вещи с ее рифмованными куплетами напевного четырехстопного хорея скорее современная народно-частушечная, чем латинская или греческая, а упоминание деталей колхозной жизни наряду с употреблением на протяжении всего диалога специфически советских слов и выражений усиливает ощущение, что этот текст направлен на очень современную цель. В то же время решение использовать слово «идиллия» в названии, откровенная имитация пасторального диалога, высмеивание чисто «селянских» реалий — все это указывает на непочтительное отношение к основным чертам традиционной эклоги.

Подлинный интерес Бродского к эклогам проявляется, однако, в третьем (и, насколько мне известно, единственном, кроме «Зимней» и «Летней») его стихотворении со словом «эклога» в названии — «Полевая эклога». Написанная в 1963 году, т. е. задолго до двух других эклог, она тем не менее показывает, что Бродский уже в основном выработал подход к жанру, характерный для позднейших произведений. Его эклоги весьма длинны (в «Полевой эклоге» 168 строк, как и в «Эклоге 4-й <…>», а в «Эклоге 5-й <…>» — 241). Еще более необычно то, что во всех трех эклогах он использует шестистрочную строфу («Эклогу 5-ю <…>» после последней строфы завершает отдельная строка). Схема рифмовки необычна для этого типа строфы и в каждом случае другая. Так, в «Полевой эклоге» в каждой строфе трижды повторяется та же самая пара рифм, перекрестных, мужская-женская: аВаВаВ. В «Эклоге 4-й <…>» рифмы только женские по схеме АВСАВС — разделение двух пар рифмующихся окончаний строками другой рифмующейся пары (например, CABQ сравнительно редко в русской поэзии. Наконец, «Эклога 5-я <…>» зарифмована по схеме АААВВВ — это еще одна редко встречающаяся схема, хотя в поэзии Бродского тройные женские рифмы попадаются. Вообще, в его случае необычные схемы рифмовки скорее правило, чем исключение, и очевидно, что он уделяет большое внимание выбору строфических форм[248].

Все это не означает, что формально стих «Полевой эклоги» совсем не отличается от стиха позднего Бродского. Она написана трехстопным анапестом, тогда как в обеих поздних эклогах использован свободный дольник, характерный для зрелого периода поэта. Также и рифмы в «Полевой эклоге» в основном точные или почти точные, в них нет ничего, что резало бы слух слушателя поэзии в XIX веке. В позднейших эклогах рифмы хотя и не слишком радикальные по современным меркам, тем не менее среди них мы находим всю шкалу приблизительных созвучий, характерных для поэтической практики XX столетия. Так, уже в первой строфе «Эклоги 4-й <…>» три рифменные пары — «обеда / света», «за сытых / засыпав» и «фразу / глазу». Первая из них — почти точная, различаются лишь согласные, следующие за ударной гласной, но и то лишь как звонкий и глухой вариант одного и того же звука; вторая — приблизительная (все, что следует за ударной гласной в окончаниях, не совпадает); а третья — точная. Примерно та же пропорция сохраняется на протяжении всего стихотворения: некоторые рифмы весьма приблизительны, некоторые точны, а в некоторых имеются лишь легкие различия в заударной позиции. Что же касается «Эклоги 5-й <…>», то там иногда все рифмы, составляющие тройчатку, точные, иногда точные только две из трех, а порой все три приблизительные. Интересно, что приблизительными чаще оказываются рифмы первой половины строфы, чем второй. Наконец, в «Полевой эклоге» анжамбеманы используются осторожно — по одному в большинстве строф и никогда между строфами. В позднейших эклогах регулярно встречаются строфические анжамбеманы, а изредка даже между частями (главками). Более того, позднее анжамбеманы по большей части и радикальнее — подлежащие отделяются от сказуемых, или инверсия привычного порядка слов к тому же еще разрывается строчным окончанием.

Подобно тому как некоторые, хотя и не все, формальные особенности позднейших эклог можно найти в «Полевой эклоге», ее содержание напоминает, но не без существенных различий, содержание эклог «зимней» и «летней». Однако уже здесь очевиден характерный для Бродского подход к эклоге: он определенно рассматривает ее как жанр философской поэзии, где наблюдения над миром природы используются для того, чтобы выступить с обобщениями относительно условий человеческого существования. Стихотворение начинается с поразительного образа стрекозы, задевающей в полете волну и затем взмывающей в небо, в то время как ее отражение погружается на дно, как камень, брошенный, чтобы проверить глубину колодца. Отсюда сюжет движется по нескольким направлениям — развивается взаимодействие мотивов глубины и высоты, обозначенных в первой строфе, продолжается игра с образом колодца, возникает картина сжатия всех предметов до миниатюрных размеров — и, наконец, останавливается на «настоящем изгнаннике»:

Настоящий изгнанник с собой

все уносит. И даже сомненью

обладанья другою судьбой

не оставит как повод к волненью.

Даже дом деревянный с трубой

не уступит крыльца наводненью[249].

Начиная с конкретного, хотя и весьма оригинального, описания места действия, Бродский, можно сказать, следует одному из требований жанра эклоги. В то же время, двигаясь от мира природы к человеческому миру, к условиям изгнания, к чувству утраты, к изображению мира, в котором доминирует мотив отсутствия («Пустота, ни избы, ни двора, / шум листвы, ни избы, ни землянки»[250]), стихотворение предвещает нечто особенно характерное для более поздней поэзии Бродского: пейзаж, который предстает опустошенным, и «пространство, сплошь составленное из дыр, оставленных исчезнувшими вещами»[251]. В целом это можно назвать стихотворением о пространстве и восприятии, большая часть его образов направляет взгляд читателя вверх или вниз, искажает размер предметов или относится к местоположению человека или предмета в окружающей обстановке.

Не то чтобы описанные здесь особенности «Полевой эклоги» отсутствовали в двух позднейших эклогах, но в них возникают еще и другие элементы, да и между собой они различаются. Новое определение пасторали, основанное более на функциональности, чем на тематике или форме, позволило У. Эмпсону[252] провести различия между «несколькими вариантами» пасторали, примеры которых он находит в таких несходных текстах, как «Сад» Марвелла и «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла. «Эклога 4-я <…>» и «Эклога 5-я <…>» также являются несходными вариантами пасторали. Как и в «Полевой эклоге», природный пейзаж — основное место действия «Эклоги 5-й <…>», которая, однако, глубже исследует взаимоотношения личности и мира природы. Сюжет «Эклоги 4-й <…>» — время, и пейзаж в ней хотя и дается, но скорее символический, чем реальный. «Эклога 4-я <…>», хотя она и написана раньше, таким образом более абстрактная, наименее «пасторальная», поскольку в конечном счете это концептуальный текст, в котором поразительный эффект достигается противопоставлением физических и метафизических образов[253]. С другой стороны, «Эклога 5-я <…>», хотя ее образность более конкретна и, таким образом, более связана с ранней «Полевой эклогой», всё же посвящена не только пространству, но и времени, не только чувственному миру, но и сущности языка.

И вот именно здесь проявляется связь с Вергилием. Как указала Е. Лич[254], пейзажи в эклогах римского поэта двух видов — естественные (приблизительно как у Бродского в «Эклоге 5-й <…>») и иные, как в «Эклоге 4-й <…>», более фантастические, менее «настоящие». К тому же, сравнивая Вергилия с его предшественником Феокритом, многие комментаторы[255] показали, что поэзия Феокрита более описательна, менее озабочена важными идеями, в ней отсутствует конфликт города и деревни и подспудная критика современных порядков, отличающая эклоги Вергилия. Кажется, что идиллии Феокрита развертываются в вечном настоящем, тогда как эклоги Вергилия демонстрируют куда большую озабоченность временем, будь то время уходящего дня, смена времен года или исторических эпох[256].

Взаимодействие человеческих забот и природного ландшафта, использование пасторального места действия для рассмотрения серьезных проблем и, в особенности, проблемы времени объясняют, интерес Бродского к Вергилию. Характерно, какие строки из четвертой эклоги Вергилия берет он эпиграфом к своей «Эклоге 4-й <…>»: «Ultima Cumaei venit iam carminis aetas; / Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo» («Круг последний настал по вещанью пророчицы Кумской, / Сызнова ныне времен зачинается строй величавый». Перевод С. Шервинского)[257]. Как пишет М. Патнэм[258], эти строки замечательны тем, что вносят в пасторальную поэзию тему времени в более глубоком, прежде данной традиции неизвестном, смысле, поскольку здесь речь идет не о смене времен года, а о начале новой эры.

Хотя тема «Эклоги 4-й <…>» Бродского — тоже время, он вряд ли разделяет оптимизм Вергилия относительно надвигающейся новой эры. Не один, а целых три раза он начинает строки словами «Жизнь моя затянулась…», в образах холода имплицитно присутствует намек на смерть, будущее устремлено к небытию. И все же стихотворение не лишено и своего рода проблеска надежды. Поэт славит Север, который он называет «честной вещью». Эхо Вергилия, упоминания бюста в нише (строка 55) перекидывают мостик к античной классике, которая предстает своего рода застывшей вечностью[259]. Отождествляя прошлое с культурой, Бродский склонен смотреть назад с большей симпатией, чем вперед, в будущее[260]. И в конце стихотворения, где говорится о самой поэзии, звучит сильная оптимистическая нота:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Как работает стихотворение Бродского"

Книги похожие на "Как работает стихотворение Бродского" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лев Лосев - Как работает стихотворение Бродского"

Отзывы читателей о книге "Как работает стихотворение Бродского", комментарии и мнения людей о произведении.