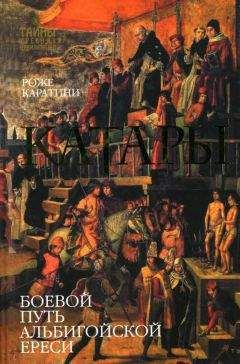

Роже Каратини - Катары

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Катары"

Описание и краткое содержание "Катары" читать бесплатно онлайн.

Катарская ересь, распространившаяся во Франции в Средние века, едва не стада причиной самого драматичного раскола христианской церкви. Альбигойский крестовый поход, предпринятый католиками против Окситании, по территории которой победоносно шествовало учение катаров, стал самой масштабной и кровопролитной междоусобицей в средневековой Европе. Огромное количество людей было вырезано и погибло на кострах инквизиции из-за разночтений в тексте Святого Писания, некогда цветущий край Южной Франции был обращен в дымящуюся пустыню.

Один из крупнейших ученых-энциклопедистов нашего времени, автор множества исторических исследований Роже Каратини предлагает свою версию войны Церкви с катарами, основанную на документах, хрониках и свидетельствах современников этих кровавых событий. По мнению французского исследователя, невероятная бойня альбигойского крестового похода стала результатом не только религиозного рвения, но и более приземленных причин — алчности, глупости и жестокости средневековых феодалов.

Если верить тексту «Песни о крестовом походе», красноречие папы не произвело никакого впечатления на собравшихся, и отовсюду послышались голоса:

«Сир, предоставьте отца и сына их судьбе! Будьте сильны! Полностью доверьтесь Симону де Монфору!»

(ПКП, 149)Первая часть обсуждения завершилась этими словами, и надо заметить, что ни разу за время собора речь не шла о ереси, о ней не упоминали ни ради того, чтобы ее определить, ни для того, чтобы осудить, ни для того, чтобы прославить. Вскоре должен был прозвучать приговор. Папе предстояло произнести его в присутствии, среди прочих, архиепископа Йоркского, поскольку тогда еще несовершеннолетний сын графа Тулузского был в то же время племянником английского короля Иоанна Безземельного (сына короля Генриха II Плантагенета и Алиеноры Аквитанской, брата Жанны Английской, ставшей женой Раймонда VI).

Бароны, стало быть, я должен уступить, — ответил он, — пусть Монфор правит, если может, завоеванным краем. Я больше не потерплю ваших нестройных проповедей.

(ПКП, 150)Однако последнее слово произнес архиепископ Йоркский, и он был настроен весьма безрадостно.

«Святой отец, истинный спаситель, — сказал прелат, —

я очень боюсь, что Монфор, несмотря на усердную помощь

сира Ги, его брата, и епископа Фулька,

устанавливает свою власть на зыбучих песках,

ибо сын Раймонда, благородный племянник короля

[Англии],

не лишен возможности требовать признания своих прав».

(ПКП, 150)Епископ Йоркский, как покажет дальнейший ход событий, предвидел верно. Тем не менее участники собора путем голосования заставили папу лишить Раймонда VI его владений и передать все его имущество и титулы Монфору. В апреле 1216 года французский король утвердит титулы герцога Нарбоннского и графа Тулузского. Раймонд VI утратил практически все свои владения, а граф де Фуа был «ободран до костей», как говорится в «Песни о крестовом походе». Тот и другой решили в последний раз поведать о том, в какое смятение привела их такая несправедливость; здесь следует прочесть строки, которые посвятил их горестям автор «Песни о крестовом походе» (лессы 151 и 152), поскольку они помогут нам понять, с каким неистовством жители Лангедока, в особенности тулузцы, отстаивали не столько свою веру — многие из них не примкнули к катарской ереси и остались добрыми католиками, — но свою независимость, свою культуру и свой язык. С этой точки зрения альбигойское восстание представляется в куда большей степени явлением, предшествующим современным антиколониальным и националистическим восстаниям, какими были когда-то восстание индийцев против англичан во времена Ганди или алжирское восстание против французской колониальной политики полвека назад.

А теперь вернемся к окончательному приговору, вынесенному папой Иннокентием III в конце Латеранского собора. Сказав, что ему приходится подчиниться («Пусть Монфор правит, если может, страной, которую завоевал»), папа прибавил, обращаясь к графу:

«Держись, я знаю свой долг,

дай мне подумать, Правосудие свершится.

Я верну тебе твое добро, если оно было отнято

несправедливо.

[...]

Если Господь сохранит мне жизнь и позволит мне править

по сердцу, твои права будут вскоре тебе возвращены.

Тебе не придется жаловаться ни на меня, ни на Него.

Что до дурных прелатов, меня принудивших,

они еще увидят, эти разбойники, каково иметь со мной дело.

Хотел бы я, чтобы ты покинул меня с уверенностью,

что всякое правое дело — Божье дело!

Оставь сына в Риме. Доверь его мне

на время, пока я найду для него подходящие земли!»

«Сир, — отвечал граф, — твоей святой доброте

я вверяю себя самого, моего сына и мое добро».

Тогда Раймонд-Роже де Фуа взмолился, стал просить

папу вернуть ему его добро. «Хорошо, — ответил тот. —

Храни вас Господь, сеньоры». И простился с ними.

Граф и его сын со вздохом обнялись:

один оставался [в Риме], другой уезжал. Мессир тулузский

с первыми лучами солнца покинул святой город.

Он остановился в Витербе[107], где праздновали Рождество.

К ночи к нему присоединился Раймонд-Роже де Фуа.

Оба отпраздновали там рождение божественного младенца,

затем граф отправился в собор Сан-Марко, в Венецию,

помолиться на могиле, в которой покоится евангелист.

Наконец, он прибыл в Геную, где стал ждать сына,

оставшегося при папе.

(ПКП, 151)Поездка в Рим тулузского наследника, лишенного своего феодального наследия, не пропала даром: взамен утраченных им владений папа, «желая утолить его голод», подарил ему Бокер, землю Аржанса (между Нимом, Авиньоном и Арлем) в Венессене и, делая это, сказал ему: «До тех пор, пока мы не увидим, заслуживаешь ли ты большего, Симон будет править всем остальным». Юный Раймонд VII отказался.

«Святой отец, — непреклонно произнес он, — мне нестерпимо делить мою землю с этим человеком, Иисус не может такого допустить; отныне оба мы можем жить лишь ради того, чтобы победить иди умереть: один будет править на земле, другой опустится в гробу на глубину нескольких футов. Мне ничего от тебя не надо, кроме твоего благословения и страны, которую я завоюю».

«После самой непроглядной ночи наступает рассвет, — ответил ему на это папа Иннокентий III, — не забывай об этом, и да сопровождает тебя повсюду сладчайший Иисус, пусть Он исполнит твои желания и охранит тебя от всякого зла».

И вот в конце февраля 1216 года Раймонд VII, сын графа Тулузского, скачет во весь опор по дороге, ведущей из Рима в Геную, где ждет его отец, Раймонд VI. Ему не терпится снова вдохнуть благоухание Прованса и услышать стрекотание первых весенних цикад. Он летел вперед, с развевающимися на ветру волосами, но на сердце и на душе у него было тяжко: впервые в истории Церкви и христианства довод силы — обычная военная победа в Мюре — превратилась в истину веры, и графы Тулузские, отец и сын, утратили со своими обширными наследственными владениями Прованса и Лангедока лучшие феоды Франции. Чем не повод начать войну и постараться их вернуть!

8

ФЕОДАЛЬНАЯ ВОЙНА: ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ, ПРОВАНС И ТУЛУЗА

(февраль 1216 г. — сентябрь 1217 г.)

В феврале 1216 года, прибыв из Рима, где состоялся собор, и проехав через Геную, граф Тулузский, Раймонд VI, которому пошел тогда седьмой десяток, и его сын, Раймонд VII, которому едва исполнилось девятнадцать, добрались до Марселя по приморской дороге, которую мы сегодня называем «La Basse Corniche», нижней горной дорогой или горным карнизом, и которая в то время была всего-навсего каменистой тропой среди скал. Несомненно, ехали они верхом, и вполне возможно, что их сопровождал небольшой вооруженный эскорт. Шумная и многочисленная толпа радостно встретила графа Тулузского и его сына, и те расположились в некоем «замке Толоне». Во всяком случае, именно это поведал нам анонимный продолжатель, взявший перо из рук Гильема из Туделы и на всем протяжении второй части «Песни о крестовом походе» остававшийся на стороне жителей Лангедока:

В Марселе, на дороге, идущей над морем,

народ шумно и радостно их приветствовал.

Граф поселился в замке Толоне

и три дня там отдыхал.

(ПКП, 153)Пьер де Во-де-Серне, который, как мы уже говорили, склоняется на сторону крестоносцев, в своей «Альбигойской истории» излагает нам ход событий менее восторженно:

«В то время, когда благородный граф де Монфор был на севере Франции, юный Раймонд, сын бывшего графа Тулузского, решительно нарушив папские распоряжения, [...] отправился в Прованс и с помощью нескольких провансальских сеньоров завладел всеми землями, которые сеньор папа доверил беречь благородному графу де Монфору».

(АИ, 574)Кому из них верить? Поэту-националисту, льстящему окситанцам, или в некотором роде официальному летописцу крестового похода? У нас нет никакой возможности в этом разобраться, но первая версия представляется более правдоподобной: марсельцы и тулузцы были подданными одного и того же сеньора (графа Раймонда); у них не было никаких оснований для того, чтобы сделаться сторонниками крестоносцев Монфора, тем более что катарская ересь, похоже, не распространилась в Провансе так, как она расцвела среди тулузцев.

Как бы там ни было, легко представить, что Раймонд VI, постаревший, измученный душевно тяжкими днями собора, которые ему пришлось пережить, и физически — только что проделанным долгим путем от Рима до Марселя, обрадовался, когда его с чисто южной теплотой встретили провансальские сеньоры. Утратив свои земли, перешедшие к Монфору, и в первую очередь свое прекрасное тулузское графство, претерпев нравственные муки в Риме во время собора, он оценил прием, который оказал ему от имени населения Авиньона наиболее знатный его житель, мэтр Арнаут Одежье, «с сердцем чистым, как золото», как сказано в «Песни о крестовом походе», явившийся обещать сеньору свою поддержку, едва тот прибыл в большой южный город.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Катары"

Книги похожие на "Катары" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Роже Каратини - Катары"

Отзывы читателей о книге "Катары", комментарии и мнения людей о произведении.