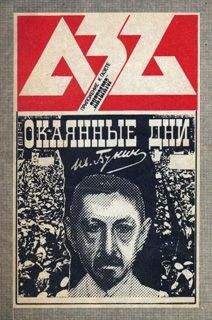

Иван Бунин - Искусство невозможного. Дневники, письма

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Искусство невозможного. Дневники, письма"

Описание и краткое содержание "Искусство невозможного. Дневники, письма" читать бесплатно онлайн.

В книге, заключившей в себе две личности — великого писателя Ивана Бунина и его многолетней подруги, Галины Кузнецовой, — собраны переписка и материалы о непростых отношениях этих людей. Бунин, уже в эмиграции (1933 г.) награжденный Нобелевской премией за выдающиеся литературное творчество, в частной жизни был весьма неоднозначным и трагически несчастным человеком… Не в силах сделать выбор между женой и подругой, он стал жить с ними под одной крышей. Это подлинный человеческий документ, который во многом проясняет для современного читателя те процессы, которые происходили в русской литературе в начале ХХ века.

Письма ко мне тоже очень рисуют его. Привожу некоторые строки из них:

— …Я поселился в окрестностях Байоны, на собственной маленькой ферме, занимаюсь хозяйством, завел корову, кур, кроликов, копаюсь в саду и в огороде… по субботам езжу к родителям, которые живут неподалеку, в окрестностях Сэн-Жан-де-Люз… Давно ничего не писал; даже не могу кончить начатого еще летом рассказа; когда кончу, пришлю его Тебе с просьбой подвергнуть самой строгой критике… Очень соскучился по парижским знакомым… Переношусь мысленно в вашу парижскую квартиру: как было мне уютно у вас и как хорошо говорилось! Никогда не забуду вашего более чем доброго отношения ко мне… (1921 г.)

— …Спасибо Тебе большое за ласковое, доброе и милое письмо! Радуюсь от души, что Ты опять принялся за работу. Ты пишешь, что вы собираетесь на юг, что в Париже дорого и холодно… Приезжайте в наши края, тут и теплей и дешевле. Этим летом, прежде чем поселиться на ферме, я два раза останавливался в одном пансиончике в предместье Сэн-Жан-де-Люз. Платил двадцать франков за все, стол отличный, комнаты, конечно, далеко не роскошны, но чисты и приятны, хозяйки, мать и две дочери, баски, потомки знаменитого китолова, патриархальны, симпатичны, я чувствовал себя у них как дома… (1921 г.)

— …Здесь стояли холода, теперь настала дождливая погода, море бушует… Настроение у меня не радостное, хочется поскорее весны, думается, что с ней пройдет и тоска. Сегодня начал писать, но что-то не пишется, не нахожу слов для выражения мысли, изображения картины… (1922 г.)

— …Своим письмом Ты меня несказанно обрадовал. Спасибо Тебе большое за все, что Ты для меня сделал… Начал писать задуманную повесть, но пишу с большим трудом. Погода ужасная, бури, дождь; может быть, с весной, с солнцем станет на душе легче, а пока тоска и страшно одиноко… Очень прошу Тебя не отказать сообщить мне, когда будет напечатан мой рассказ в «Сполохах» и где можно купить этот журнал? С нетерпением жду свидания с Тобой в Париже… (1922 г.)

В сущности, я знал его мало: встречал не часто, — мы все жили в разных местах, — до эмиграции даже не видал никогда, сведений о его прежней жизни, в России, имею немного: до войны он, в чине генерал-майора, командовал стрелками императорской фамилии… в 1917 году вышел в отставку и поселился в деревне, в Воронежской губернии, где мужики — тоже довольно странная история — предлагали его кандидатуру в Учредительное собрание… потом, с наступлением террора, бежал во Францию и большей частью жил по соседству со своим отцом Александром Петровичем Ольденбургским, на этой ферме под Байоной (которую, кстати сказать, он завещал своему бывшему денщику, тоже бежавшему вместе с ним из России и неотлучно находившемуся при нем почти до конца его жизни в качестве и слуги и друга)… Неизвестен мне полностью и его характер, — Бог ведает, может быть, были в нем кроме тех черт, которые знал я, и другие какие-нибудь. Я же знал только прекрасные; эту действительно «совершенно исключительную доброту», это «душевное благородство», равное которому надо днем с огнем искать, необыкновенную простоту и деликатность в обращении с людьми, редкую нежность в дружбе, горячее и неустанное стремление ко всему, что дает человеческому сердцу мир, любовь, свет и радость…

Сперва он жил под Парижем, — и тут мы встречались чаще всего, — потом, как уже сказано выше, под Байоной. Потом он неожиданно, к общему нашему изумлению, вторично женился: встречаю его как-то в нашем консульстве (это было еще до признания Францией большевиков, тогда, когда посольство на улице Гренелль, еще оставалось в нашем эмигрантском распоряжении), и вдруг он как-то особенно нежно обнимает меня и говорит: «Не дивись, я тебя представлю сейчас моей невесте… Мы с ней пришли сюда как раз по нашему делу, насчет исполнения разных формальностей, нужных нам для свадьбы…» Брачная жизнь его продолжалась, однако, опять недолго. Недолго после того и прожил он. Через год, приехав весной искать дачу в Вансе (возле Ниццы), мы с женой вдруг встретили его там: одиноко сидит возле кафе на площади, увидав нас, удивленно вскакивает, спешит навстречу:

— Боже, как я рад! Вот не чаял!

— А ты зачем и почему здесь?

Он махнул рукой и заплакал:

— Видишь: даже не смею обнять тебя и поцеловать руку Вере Николаевне, у меня внезапно открылась чахотка, послали сюда лечиться, спасаться югом…

Юг ему не помог. Он переехал в Париж, жил свою последнюю зиму в санатории. Но не помогла и санатория: к весне его опять перевезли на Ривьеру, где он вскоре и скончался — в бедности, в полном одиночестве….

Той зимой он в последний раз посетил меня. Попросил письмом позволения приехать. «Умоляю Тебя, как только это будет Тебе возможно, назначь мне свидание по очень важному для меня делу…» И вскоре, как-то вечером, приехал — едва живой, задыхающийся, весь облитый дождем. И дело его оказалось такое, что мне и теперь больно вспоминать о нем: его хотели взять в опеку, объявить умалишенным (все из-за того, что он подписал ферму под Байоной своему денщику), и вот он приехал просить меня написать куда-то удостоверение, что я нахожу его в здравом уме и твердой памяти…

— Но, дорогой мой, помилуй, какое же может иметь значение мое удостоверение?

— Ах, ты не знаешь: очень большое! Если можешь, пожалуйста, напиши!

Я, конечно, написал. Но вскоре смерть освободила его от всех наших удостоверений.

Гроб его стоит теперь в подземелье русской церкви в Каннах, ожидая России, успокоения в родной земле.

1931

Куприн

Это было давно — когда я только что узнал о его существовании, впервые увидал в «Русском богатстве» его имя, которое все тогда произносили с ударением на первом слоге, и этим ударением, как я видел это впоследствии, почему-то так оскорбляли его, что он, как всегда в минуты гнева, по-звериному щурил глаза, и без того небольшие, и вдруг запальчиво бормотал своей обычной армейской скороговоркой, ударяя на последний слог:

— Я — Куприн, и всякого прошу это помнить. На ежа садиться без штанов не советую.

Сколько в нем было когда-то этого звериного — чего стоит одно обоняние, которым он отличался в необыкновенной степени! И сколько татарского! Насчет многого, что касалось его личной жизни, он был очень скрытен, так что, несмотря на всю нашу большую и такую долгую близость, я плохо знаю его прошлое. Знаю, что он учился в Москве, сперва в кадетском корпусе, потом в Александровском военном училище, недолгое время был офицером на русско-австрийской границе, а затем кем только не был! Изучал зубоврачебное дело, служил в каких-то конторах, потом на каком-то заводе, был землемером, актером, мелким журналистом… Кто был его отец? Кажется, военный врач, благодаря чему Александр Иванович и попал в кадетский корпус. Знаю еще, что он рано умер и что вдова его оказалась в такой бедности, что принуждена была жить в московском «Вдовьем доме». Про нее знаю, что, по происхождению, она была княжна с татарской фамилией, и всегда видел, что Александр Иванович очень гордился своей татарской кровью. Одну пору (во время своей наибольшей славы) он даже носил цветную тюбетейку, бывал в ней в гостях и в ресторанах, где садился так широко и важно, как пристало бы настоящему хану, и особенно узко щурил глаза. Это была пора, когда издатели газет, журналов и сборников на лихачах гонялись за ним по этим ресторанам, в которых он проводил дни и ночи со своими случайными и постоянными собутыльниками, и униженно умоляли его взять тысячу, две тысячи рублей авансом за одно только обещание не забыть их при случае своей милостью, а он, грузный, большелицый, только щурился, молчал и вдруг отрывисто кидал таким зловещим шепотом: «Геть сию же минуту к чертовой матери!» — что робкие люди сразу словно сквозь землю проваливались. Но даже и тогда, в эту самую плохую его пору, много было в нем и совсем другого, столь же характерного для него: наряду с большой гордостью много неожиданной скромности, наряду с дерзкой запальчивостью много доброты, отходчивости, застенчивости, часто принимавшей какую-то даже жалостную форму, много наивности, простодушия, хотя порой и наигранного, много мальчишеской веселости и того милого однообразия, с которым он все изъяснялся в своей постоянной любви к собакам, к рыбакам, к цирку, к Дурову, к Поддубному — и к Пушкину, к Толстому, — тут он, впрочем, неизменно говорил только о лошади Вронского, о «прелестной, божественной Фру-Фру», — и еще к Киплингу. За последние годы критики не раз сравнивали его самого с Киплингом. Сравнивали, разумеется, неудачно, — Киплинг возвышался в некоторых своих вещах до подлинной гениальности, Киплинг был настолько велик, как поэт, и настолько своеобразен, един в своем роде, что кого же можно с ним сравнить? Но что Куприн мог любить его, вполне естественно.

Я поставил на него ставку тотчас после его первого появления в «Русском богатстве» и потому с радостью услыхал однажды, гостя у писателя Федорова в Люстдорфе, под Одессой, что к нашим сожителям по даче Карышевым приехал писатель Куприн, и немедля пошел с Федоровым знакомиться с ним. Лил дождь, но все-таки дома мы его не застали, — «он, верно, купается», — сказали нам. Мы сбежали к морю и увидали неловко вылезающего из воды невысокого, слегка полного и розового телом человека лет тридцати, стриженного каштановым ежиком, близоруко разглядывающего нас узкими глазами. «Куприн?» — «Да, а вы?» Мы назвали себя, и он сразу просиял дружеской улыбкой, энергично пожал наши руки своей небольшой рукой (про которую Чехов сказал мне однажды: «Талантливая рука!»). После знакомства мы сошлись с ним удивительно быстро, — в нем тогда веселости и добродушия было так много, что на всякий вопрос о нем, — кроме того, что касалось его семьи, его детства, — он отвечал с редкой поспешностью и готовностью своей отрывистой скороговоркой: «Откуда я сейчас? Из Киева… Служил в полку возле австрийской границы, потом полк бросил, хотя звание офицера считаю самым высоким… Жил и охотился в Полесье, — никто даже себе и представить не может, что такое охота на глухарей перед рассветом! Потом за гроши писал всякие гнусности для одной киевской газетки, ютился в трущобах среди самой последней сволочи… Что я пишу сейчас? Ровно ничего, — ничего не могу придумать, а положение ужасное — посмотрите, например: так разбились штиблеты, что в Одессу не в чем поехать… Слава Богу, что милые Карышевы приютили, а то бы хоть красть…»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Искусство невозможного. Дневники, письма"

Книги похожие на "Искусство невозможного. Дневники, письма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Иван Бунин - Искусство невозможного. Дневники, письма"

Отзывы читателей о книге "Искусство невозможного. Дневники, письма", комментарии и мнения людей о произведении.