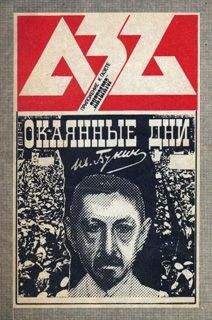

Иван Бунин - Искусство невозможного. Дневники, письма

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Искусство невозможного. Дневники, письма"

Описание и краткое содержание "Искусство невозможного. Дневники, письма" читать бесплатно онлайн.

В книге, заключившей в себе две личности — великого писателя Ивана Бунина и его многолетней подруги, Галины Кузнецовой, — собраны переписка и материалы о непростых отношениях этих людей. Бунин, уже в эмиграции (1933 г.) награжденный Нобелевской премией за выдающиеся литературное творчество, в частной жизни был весьма неоднозначным и трагически несчастным человеком… Не в силах сделать выбор между женой и подругой, он стал жить с ними под одной крышей. Это подлинный человеческий документ, который во многом проясняет для современного читателя те процессы, которые происходили в русской литературе в начале ХХ века.

Несомненно, была и тут игра, было и то самоунижение, которое паче гордости. Но была и искренность — можно ли было иначе твердить одно и то же столько лет и порой со слезами на глазах?

Он, худой, был довольно широк в плечах, держал их всегда поднявши и узкогрудо сутулясь, ступал своими длинными ногами с носка, с какой-то, — пусть простят мне это слово, — воровской щеголеватостью, мягкостью, легкостью, — я немало видал таких походок в одесском порту. У него были большие, ласковые, как у духовных лиц, руки. Здороваясь, он долго держал твою руку в своей, приятно жал ее, целовался мягкими губами крепко, взасос. Скулы у него выдавались совсем по-татарски. Небольшой лоб, низко заросший волосами, закинутыми назад и довольно длинными, был морщинист, как у обезьяны — кожа лба и брови все лезли вверх, к волосам, складками. В выражении лица (того довольно нежного цвета, что бывает у рыжих) иногда мелькало нечто клоунское, очень живое, очень комическое, — то, что потом так сказалось у его сына Максима, которого я, в его детстве, часто сажал к себе на шею верхом, хватал за ножки и до радостного визга доводил скачкой по комнате.

Ко времени первой моей встречи с ним слава его шла уже по всей России. Потом она только продолжала расти. Русская интеллигенция сходила от него с ума, и понятно почему. Мало того, что это была пора уже большого подъема русской революционности, мало того, что Горький так отвечал этой революционности: в ту пору шла еще страстная борьба между «народниками» и недавно появившимися марксистами, а Горький уничтожал мужика и воспевал «Челкашей», на которых марксисты, в своих революционных надеждах и планах, ставили такую крупную ставку. И вот, каждое новое произведение Горького тотчас делалось всероссийским событием. И он все менялся и менялся — и в образе жизни, и в обращении с людьми. У него был снят теперь целый дом в Нижнем Новгороде, была большая квартира в Петербурге, он часто появлялся в Москве, в Крыму, руководил журналом «Новая жизнь», начинал издательство «Знание»… Он уже писал для Художественного театра, артистке Книппер делал на своих книгах такие, например, посвящения:

— Эту книгу, Ольга Леонардовна, я переплел бы для Вас в кожу сердца моего!

Он уже вывел в люди сперва Андреева, потом Скитальца и очень приблизил их к себе. Временами приближал и других писателей, но чаще всего ненадолго: очаровав кого-нибудь своим вниманием, вдруг отнимал у счастливца все свои милости. В гостях, в обществе было тяжело видеть его: всюду, где он появлялся, набивалось столько народу, не спускающего с него глаз, что протолпиться было нельзя. Он же держался все угловатое, все неестественнее, ни на кого из публики не глядел, сидел в кружке двух, трех избранных друзей из знаменитостей, свирепо хмурился, по-солдатски (нарочито по-солдатски) кашлял, курил папиросу за папиросой, тянул красное вино, — выпивал всегда полный стакан, не отрываясь, до дна, — громко изрекал иногда для общего пользования какую-нибудь сентенцию или политическое пророчество и опять, делая вид, что не замечает никого кругом, то хмурясь и барабаня большими пальцами по столу, то с притворным безразличием поднимая вверх брови и складки лба, говорил только с друзьями, но и с ними как-то вскользь, они же повторяли на своих лицах меняющиеся выражения его лица и, упиваясь на глазах публики гордостью близости с ним, будто бы небрежно, будто бы независимо, то и дело вставляли в свое обращение к нему его имя:

— Совершенно верно, Алексей… Нет, ты неправ, Алексей… Видишь ли, Алексей… Дело в том, Алексей…

Все молодое уже исчезло в нем — с ним это случилось очень быстро, — цвет лица у него стал грубее и темнее, суше, усы гуще и больше, — его уже называли унтером, — на лице появилось много морщин, во взгляде — что-то злое, вызывающее. Когда мы встречались с ним не в гостях, не в обществе, он был почти прежний, только держался серьезнее, увереннее, чем когда-то. Но публике (без восторгов которой он просто жить не мог) часто грубил.

На одном людном вечере в Ялте я видел, как артистка Ермолова, — сама Ермолова и уже старая в ту пору! — подошла к нему и поднесла ему подарок — чудесный портсигарчик из китового уса. Она так смутилась, так растерялась, так покраснела, что у нее слезы на глаза выступили:

— Вот, Максим Алексеевич… Алексей Максимович… Вот я… вам…

Он в это время стоял возле стола, тушил, мял в пепельнице папиросу и даже не поднял глаз на нее.

— Я хотела выразить вам, Алексей Максимович… Он, мрачно усмехнувшись в стол и, по своей привычке, дернув назад головой, отбрасывая со лба волосы, густо проворчал, как будто про себя, стих из «Книги Иова»:

— «Доколе же Ты не отвратишь от меня взора, не будешь отпускать меня на столько, чтобы слюну мог проглотить я?»

А что если бы его «отпустили»?

Ходил он теперь всегда в темной блузе, подпоясанной кавказским ремешком с серебряным набором, в каких-то особенных сапожках с короткими голенищами, в которые вправлял черные штаны. Всем известно, как, подражая ему в «народности» одежды, Андреев, Скиталец и прочие «Подмаксимки» тоже стали носить сапоги с голенищами, блузы и поддевки. Это было нестерпимо.

Мы встречались в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Крыму, — были и дела у нас с ним: я сперва сотрудничал в его журнале «Новая жизнь», потом стал издавать свои первые книги в его издательстве «Знание», участвовал в «Сборниках Знания». Его книги расходились чуть не в сотнях тысяч экземпляров, прочие — больше всего из-за марки «Знания» — тоже неплохо. «Знание» сильно повысило писательские гонорары. Мы получали в «Сборниках Знания» кто по триста, кто по четыреста, а кто и по пятьсот рублей с листа, он — тысячу рублей: большие деньги он всегда любил. Тогда начал он и коллекционерство: начал собирать редкие древние монеты, медали, геммы, драгоценные камни; ловко, кругло, сдерживая довольную улыбку, поворачивал их в руках, разглядывая, показывая. Так он и вино пил: со вкусом и с наслаждением (у себя дома только французское вино, хотя превосходных русских вин было в России сколько угодно).

Я всегда дивился — как это его на все хватает: изо дня в день на людях, — то у него сборище, то он на каком-нибудь сборище, — говорит порой не умолкая, целыми часами, пьет сколько угодно, папирос выкуривает по сто штук в сутки, спит не больше пяти, шести часов — и пишет своим круглым, крепким почерком роман за романом, пьесу за пьесой! Очень было распространено убеждение, что он пишет совершенно безграмотно и что его рукописи кто-то поправляет. Но писал он совершенно правильно (и вообще с необыкновенной литературной опытностью, с которой и начал писать). А сколько он читал, вечный полуинтеллигент, начетчик!

Всегда говорили о его редком знании России. Выходит, что он узнал ее в то недолгое время, когда, уйдя от Ланина, «бродил по югу России». Когда я его узнал, он уже нигде не бродил. Никогда и нигде не бродил и после: жил в Крыму, в Москве, в Нижнем, в Петербурге… В 1905 году, после московского декабрьского восстания, эмигрировал через Финляндию за границу; побывал в Америке, потом семь лет жил на Капри — до 1914 года. Тут, вернувшись в Россию, он крепко осел в Петербурге… Дальнейшее известно.

Мы с женой лет пять подряд ездили на Капри, провели там целых три зимы. В это время мы с Горьким встречались каждый день, чуть не все вечера проводили вместе, сошлись очень близко. Это было время, когда он был наиболее приятен мне.

В начале апреля 1917 года мы расстались с ним навсегда. В день моего отъезда из Петербурга он устроил огромное собрание в Михайловском театре, на котором он выступал с «культурным» призывом о какой-то «Академии свободных наук», потащил и меня с Шаляпиным туда. Выйдя на сцену, сказал: «Товарищи, среди нас такие-то…» Собрание очень бурно нас приветствовало, но оно было уже такого состава, что это не доставило мне большого удовольствия. Потом мы с ним, Шаляпиным и А. Н. Бенуа отправились в ресторан «Медведь». Было ведерко с зернистой икрой, было много шампанского… Когда я уходил, он вышел за мной в коридор, много раз крепко обнял меня, крепко поцеловал…

Вскоре после захвата власти большевиками он приехал в Москву, остановился у своей жены Екатерины Павловны, и она сказала мне по телефону: «Алексей Максимович хочет поговорить с вами». Я ответил, что говорить нам теперь не о чем, что я считаю наши отношения с ним навсегда конченными.

1936

Его Высочество

Разбирая свои бумаги, нашел пакет с пометкой: «Петр Александров».

В пакете — пачка писем ко мне «Петра Александрова», затем рукопись его наброска «Одиночество», книжечка рассказов («Петр Александров. Сон. Париж. 1921 год») и еще вырезка из парижской социалистической газеты «Дни» — статья М. А. Алданова, посвященная его кончине: он провел остаток своей жизни в эмиграции и умер на пятьдесят шестом году от рождения, в скоротечной чахотке.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Искусство невозможного. Дневники, письма"

Книги похожие на "Искусство невозможного. Дневники, письма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Иван Бунин - Искусство невозможного. Дневники, письма"

Отзывы читателей о книге "Искусство невозможного. Дневники, письма", комментарии и мнения людей о произведении.