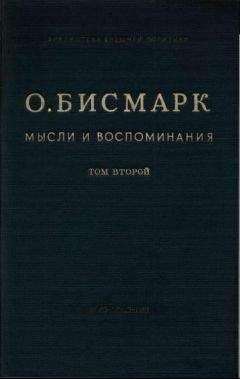

Отто фон Бисмарк - Мысли и воспоминания. Том II

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Мысли и воспоминания. Том II"

Описание и краткое содержание "Мысли и воспоминания. Том II" читать бесплатно онлайн.

«Мысли и воспоминания» Бисмарка — это не столько воспоминания, сколько мысли, изложением которых закончил свою продолжительную политическую жизнь один из крупнейших государственных деятелей Европы второй половины XIX века — Политические деятели дворянства и буржуазии, когда они составляют свои мемуары, преследуют обычно определенную, более или менее ясно выраженную цель. Одни пытаются задним числом свести счеты со своими политическими противниками; другие стремятся приоткрыть завесу над некоторыми дотоле неизвестными событиями, в которых они участвовали или к которым имели то или иное отношение; третьи хотят напомнить современникам и потомству о своих подлинных или мнимых подвигах и заслугах. Но все они прежде всего стремятся оправдать свою собственную политическую деятельность, показав в убедительном или привлекательном свете ее подлинные или позднее придуманные мотивы. С этой целью мемуаристы обычно замалчивают одни факты, излишне подчеркивают другие, пронизывают все определенной тенденцией и вдобавок пытаются всему этому придать черты достоверности и убедительности. Таким образом, мемуары — это прежде всего апологетический документ, где автор имеет возможность выступить в качестве своего собственного адвоката и судьи одновременно. Дело историка дать мемуарам критическую оценку.

Русский перевод второго тома книги Бисмарка «Мысли и воспоминания» сверен по немецкому изданию: Otto Furst von Bismarck, Gedaiiken und Erinnerungen, Neue Ausgabe, Zweiter Band, Stuttgart und Berlin, 1922.

Отмеченные звездочкой (*) подстрочные примечания, за исключением специально оговоренных, принадлежат Бисмарку.

Необходимые для понимания текста слова, вставленные немецким издателем или редакцией русского перевода, заключены в квадратные скобки [], В переводе второго тома книги Бисмарка «Мысли и воспоминания» на русский язык принимали участие Я. А. Горкина и Р. А. Розенталь.

Примечания составили В. В. Альтман и В. Д. Вейс.

В редактировании русского перевода второго тома книги Бисмарка «Мысли и воспоминания» и примечаний к нему принимали участие: В. М. Турок, В, А. Гиндин, В. С. Троянкер и по главам XIX–XXIII Б. Г. Вебер.

Он отстаивал необходимость решительного наступления на Париж с использованием тяжелой артиллерии, вопреки системе измора, которую в высоких дамских сферах считали более гуманной. Сколько на это потребуется времени, нельзя было предвидеть при нашем незнании того, в каком состоянии было продовольственное снабжение Парижа*. Осаждающие не только не подвигались вперед, по подчас даже отступали; нельзя было с уверенностью предсказать, как пойдут дела в провинции, в особенности пока не было сведений о том, где находится южная армия и армия Бурбаки. Некоторое время не знали, действует ли армия Бурбаки против нашей коммуникационной линии с Германией или же — не появится ли в низовьях Сены, прибыв туда морским путем. Ежемесячно мы теряли под Парижем около двух тысяч человек, не отвоевывали у осажденных территории и нерасчетливо затягивали тот период, в течение которого наши войска подвергались любым превратностям судьбы как в случае непредвиденных неудач на поле битвы, так и в случае появления эпидемий, вроде холеры, разразившейся в 1866 г. под Веной. Меня оттяжка решительных действий тревожила больше всего с политической точки зрения, так как я опасался вмешательства нейтральных держав. Чем дольше длилась война, тем сильнее приходилось считаться с возможностью, как бы одна из прочих держав под влиянием затаенного нерасположения и неустойчивых симпатий не склонилась к тому, чтобы проявить инициативу дипломатического вмешательства, и как бы это не привело к присоединению к ней некоторых или даже всех остальных держав. Хотя во время октябрьского турнэ господина Тьера «Европы найти не удалось»[5], тем не менее достаточно было ничтожнейшего толчка, чтобы вызвать от * 22 сентября Мольтке писал своему брату Адольфу, что он надеется охотиться в конце октября на зайцев в Крезо [Moltke, Gesammelte Schrif¬ ten, Bd. IV, 198).

крытие этой потенции при любом из нейтральных дворов, а на почве республиканских симпатий — даже и в Америке, — толчка, который один кабинет дал бы другому, исходя в своей инициативе из зондирующих вопросов о будущности европейского равновесия или из филантропического ханжества, ограждавшего крепость Парижа от серьезной осады. Если бы в условиях менявшихся под Парижем перспектив, на протяжении месяцев, отмеченных формулой: «Под Парижем без перемен» [6], враждебным элементам и недоброжелательным нечестным друзьям, недостатка в которых не ощущалось ни при одном из дворов, удалось достигнуть соглашения между остальными державами или хотя бы между двумя из них и сделать нам предостережение или предложить вопрос, внушенный якобы человеколюбием, то никто не мог предвидеть, как скоро подобный почин развился бы в общую, на первых порах дипломатическую, позицию нейтральных держав. Национал-либеральные парламентарии писали друг другу в августе 1870 г., «что всякое постороннее мирное посредничество должно быть безусловно отклонено», но не поставили меня в известность, как избежать этого, если не путем быстрого захвата Парижа.

Граф Бейст сам озаботился тем, чтобы доказать, как «честно, хотя и безуспешно», пытался он добиться «коллективного посредничества нейтральных держав»*. Он напоминает, что уже 28 сентября он дал инструкцию австрийскому послу в Лондоне, а 12 октября австрийскому послу в Петербурге отстаивать мысль, что лишь коллективный демарш может рассчитывать на успех; два месяца спустя он просил передать князю Горчакову: «Le moment d'intervenir est peut-etre venu» [ «Момент для вмешательства, быть может, наступил»]. Он воспроизводит депешу, направленную 13 октября, в самый критический для нас момент — за две недели до капитуляции Меца [7], графу Вимпфену в Берлин и оглашенную им там**. В этой депеше он ссылается на мой меморандум, которым я еще в начале октября обращал внимание на последствия, какие должно было повлечь за собой сопротивление Парижа с его двухмиллионным населением, продолженное вплоть до истощения запасов продовольствия, и совершенно правильно указывает, что моей целью было снять ответственность за это с прусского правительства.

«Исходя из этой предпосылки, — продолжает он, — я не могу скрыть чувства испытываемой мною тревоги, что со временем часть ответственности перед судом истории пала бы на нейтральные державы, если бы они с безмолвным равноду * «Aus drei Viertel-Jahrhunderten, Stuttgart 1887, Theil II, S. 361, 395 ff.

** Бросается в глаза, что граф Вимпфен счел нужным огласить эту инструкцию; в ней указывалось только, что в одном определенном случае ему надлежит высказаться в соответствии с инструкцией.

шием позволили создавать на их глазах угрозу неслыханного бедствия. Я вынужден поэтому просить ваше превосходительство в том случае, если в беседе с вами будет затронут этот вопрос, откровенно выразить наше сожаление, что при таком положении, когда королевско-прусское правительство предвидит возможность катастрофы, как следует из вышеприведенного меморандума, имеет место тем не менее самое решительное стремление отклонить какое бы то ни было мирное воздействие со стороны третьих держав… Не попечение о собственных интересах заставляет правительство Австро-Венгрии сетовать, что в столь серьезный момент совершенно отсутствует влияние нейтральных держав в пользу мира. Но оно не может, однако, таким же образом, как это недавно сделал санкт-петербургский кабинет, одобрить и рекомендовать полнейшее воздержание непричастной Европы. Оно, напротив, считает своим долгом заявить, что оно еще верит в общие европейские интересы и предпочло бы мир, заключенный с помощью беспристрастного воздействия нейтральных держав, истреблению дальнейших сотен тысяч людей)).

Относительно того, каково было бы это «беспристрастное посредничество», граф Бейст не оставляет ни малейшего сомнения: «mitiger les exigences du vainqueur, adoucir ramertume des sentiments qui doivent accabler le vaincu» [ «умерить требования победителя, облегчить горечь чувств, которые должны удручать побежденного»][8]. Едва ли такой прекрасный знаток французской истории и французского национального характера, как граф Бейст, действительно верил, что французы испытывали бы теперь по отношению к нам меньшую горечь в результате понесенного ими поражения, если бы нейтральные державы заставили нас довольствоваться меньшим.

Вмешательство могло иметь лишь ту тенденцию, чтобы при посредстве конгресса урезать плоды нашей, немцев, победы.

Эта опасность, не дававшая мне покоя ни днем, ни ночью, возбудила во мне стремление ускорить заключение мира, чтобы избежать при этом вмешательства нейтральных [держав]. До овладения Парижем это было бы неосуществимо, что нетрудно было предвидеть, учитывая традиционную преобладающую роль столицы во Франции. Пока Париж держался, до тех пор не приходилось рассчитывать и на то, чтобы руководящие круги в Туре и Бордо[9], а также в провинции расстались с надеждой на перелом, которого ждали то от новых levees en masse [массовых ополчений], проявивших себя в битве при Ли¬ зене[10], то от конечного успеха «поисков Европы», то от туманного сияния, окружавшего в германском, в частности женском, сознании при больших дворах английские — западноевропейские — крылатые слова «гуманность, цивилизация», — до тех пор было возможно, что иностранные дворы, черпавшие свою информацию преимущественно из французских, а не из немецких сообщений, окажут содействие французам при заключении мира. Моя задача сводилась поэтому, главным образом, к тому, чтобы подписать договор с Францией раньше, чем нейтральные державы пришли бы к соглашению относительно своего влияния на заключение мира, подобно тому как в 1866 г.

нам нужно было заключить мир с Австрией до того, как сказалось бы французское вмешательство в Южной Германии.

Трудно было сказать определенно, к каким решениям пришли бы в Вене и во Флоренции[11], если бы при Верте, Спихерне, Мар-ла-Туре[12] успех оказался на стороне французов или если бы мы одержали не столь блестящие победы. Когда шли перечисленные сражения, меня посещало множество итальянских республиканцев, убежденных в том, что король Виктор-Эммануил намерен был помочь императору Наполеону, и склонных бороться с этой тенденцией из опасения, как бы осуществление приписывавшихся королю намерений не привело к усилению обидной для их национального чувства зависимости Италии от Франции. Уже в 1868 и 1869 гг. мне приходилось выслушивать от итальянцев, принадлежавших не только к республиканскому лагерю, подобные же антифранцузские суждения, резко обнаруживавшие недовольство итальянцев французской супрематией над Италией. И тогда и впоследствии в Гомбурге (Пфальц), во время наступления наших войск на Францию, я отвечал этим итальянцам: до сих пор у нас нет никаких доказательств в пользу того, что итальянский король во имя дружбы с Наполеоном нападет на Пруссию; я поступил бы против своей политической совести, если бы взял на себя инициативу разрыва, которая послужила бы для Италии предлогом и основанием относиться к нам враждебно. Если бы разрыв произошел по инициативе Виктора-Эммануила, то республиканские тенденции тех итальянцев, которые не одобрили бы подобной политики, не помешали бы мне посоветовать королю, моему государю, поддержать недовольных в Италии деньгами и оружием, которые они пожелали бы получить.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мысли и воспоминания. Том II"

Книги похожие на "Мысли и воспоминания. Том II" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Отто фон Бисмарк - Мысли и воспоминания. Том II"

Отзывы читателей о книге "Мысли и воспоминания. Том II", комментарии и мнения людей о произведении.