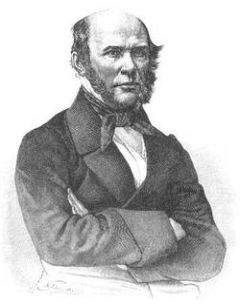

Николай Пирогов - Вопросы жизни Дневник старого врача

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вопросы жизни Дневник старого врача"

Описание и краткое содержание "Вопросы жизни Дневник старого врача" читать бесплатно онлайн.

Книга Н.И.Пирогова «Вопросы жизни.» являет собой блестящий образец философской мысли. На ее страницах отображено духовное развитие гениального ученого, беззаветно преданного научной истине, выдающегося государственного деятеля, талантливого педагога, патриота, страстно любившего Родину, самоотверженно служившего своему народу. Пирогов космично воспринимал Мироздание и размышлял в «Дневнике» об универсальной роли Космоса в жизни человека, о его единстве с Космосом, о влиянии на него Высших миров и необходимости сотрудничества человека с этими мирами. Писал Пирогов и о необходимости синтеза научных и метанаучных способов познания. Этот синтез и собственное расширенное сознание сделали «отца русской хирургии» одним из предтеч нового космического мироощущения. На смену Н.И.Пирогову пришла целая плеяда ученых, мыслителей, художников, таких как К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский, Н.К. и Е.И.Рерихи, П.А.Флоренский, которые несли в себе различные способы познания, необходимые для формирования нового космического мышления. Многие страницы «Дневника» посвящены описанию жизненного пути Пи — рогова, начиная с детских лет, его учебе в Московском и Дерптском университетах, пребыванию за границей. Подробно ученым представлены этапы развития своего религиозного мировоззрения, которых в его жизни было несколько. Являясь лучшим педагогом своего времени, Пирогов излагает свои мысли относительно воспитания детей. Немало места в «Дневнике» уделяется серьезному анализу итогов реформ Александра II и причинам его гибели.

Про шкалу Реомюра (в дневнике именно в ней даётся температура.) Единица — градус Реомюра (°R), 1 °R равен 1/80 части температурного интервала между опорными точками — температурой таяния льда (0 °R) и кипения воды (80 °R), т. е. очень похожа на привычную шкалу по Цельсию, толко вода кипит при 80 Re и -18 C соответствует -14 Re

Так случай за случаем доводит переходами из одного вида в другой до вида млекопитающего, а отсюда рукой подать и до человека, ум которого открывает ему, наконец, что клетка, произведшая его (то есть человека, а потому, пожалуй, и ум), ничем существенным не отличаясь от другой животной клетки, только благодаря окружающей среде, случаю и времени вывела на свет его или ему сродственную обезьяну.

Не мне быть критиком, противником или защитником и приверженцем современного учения [#100]; в нем очевидна гениальность наблюдателя, умевшего придать глубокое научное значение добытым им фактам и расследованиям явлений.

Доктрина, обязанная своим происхождением такому гениальному наблюдателю, не могла не дать повода к новым взглядам на органический мир и к новым его исследованиям.

Все это, однако же, не сделает меня легковерным. О перерождении и переходах животных видов и родов говорилось не со вчерашнего дня. Известно, как Гете изумил всех своим восклицанием, когда начался об этом деле знаменитый спор во французской академии между Кювье [#101] и Жоффруа Сент — Илеромъ [#102] подумали, что восклицание это относилось к какому — либо мировому политическому событию.

Ламарк [#103], если не ошибаюсь, говорил или, лучше, намекал и о происхождении человека от обезьяны; по крайней мере, этот взгляд был в ходу и в 1830–х годах; я помню, как однажды мой дерптский учитель, профессор хирургии Мойер (в 1832 году), ехав со мною за городом, удивил меня вопросом: «А как вы думаете, Пирогов: не происходим ли мы все от обезьян?»

Так, зная, что доктрина, занимающая современные умы, не была terra incognita и для предшественников, как — то держишь себя осторожнее от увлечений. Впрочем, я нисколько не скандализируюсь происхождением человека от обезьяны; тем более чести уму, какого бы то ни было существа, если оно сумело выйти, хотя бы и случайно, в люди. Для меня, однако же, не менее вероятен и обратный переход человека в обезьяну, совершающийся почти на наших глазах.

И почему, в самом деле, в те доисторические времена, когда наша планета производила ихтиозавров, мамонтов и других великанов, она не могла произвести и допотопного человека — гиганта с огромным мозгом? А так как ум наш мозговой, то почему бы и он не мог быть огромным? В таком случае это был бы совершеннейший из людей: велик и умен. Ихтиозавры и мамонты перевелись и переродились, и человек — гигант мог также перевестись и переродиться в шимпанзеев, орангутангов, буммасов, обитателей Новой Гвинеи и т. п.

Принимая весьма хладнокровно взгляд на происхождение мое от обезьяны, я не могу слышать без отвращения и перенести ни малейшего намека об отсутствии творческого плана и творческой целесообразности в мироздании; а потому никогда не допущу, чтобы первобытная клетка и даже первобытная протоплазма не заключала в себе творческой мысли о ее конечном назначении и творческого (целесообразного) предопределения всех форм, прототип которых должен был из нее развиваться.

Не странно ли, однако, что прежде вовсе нетрудным казалось верить в происхождение людей и всего животного царства от нескольких пар и даже от одной; а теперь также без труда верят в переходы и перерождения самых отдаленных типов животных?

Причину легковерия в обоих случаях я нахожу в задней мысли, всем подсказывающей, что самая суть дела ни в том, ни в другом взгляде не выясняется.

Пара ли готовых уже животных или одна бесформенная протоплазма вышли впервые на свет, — в обоих случаях остается икс: что заставило атомы вещества складываться в общеформенное существо, способное к самостоятельному бытию, к борьбе за существование, наследственности и произведению новых себе подобных или несходных с собою (Generationswechsel)(Изменения видов (нем.)) существ.

Могу ли же я легко убедиться в непогрешимости доктрины, увлекающиеся приверженцы которой готовы, пожалуй, поставить на пьедестал случай, заменив им Бога и отвергнув, как лишний хлам, и план, и целесообразность в мироздании? По — моему, это значило бы признать себя какими — то бастардами от случки случая с случайною же природою.

Но современное мировоззрение имеет для естественника ту привлекательную сторону, что в нем предполагаемое прошлое соглашено с настоящим и соответствует ему пока, т. е. до поры и до времени, более чем в других мировоззрениях.

Все рождено, не сотворено. Не определенная, по предначертанному творческой мыслью плану, типичность органических форм, не творческая целесообразность в устройстве типических организмов и переходных форм занимают первое место в современном мировоззрении, а внешние физические условия и случайная индивидуальность, и так как искусство перерождения и размножения животных и растительных организмов с практическою целью улучшения разных продуктов не достигало еще такого совершенства, как в переживаемое нами время, то понятно, что добытые практическим путем весьма наглядные результаты не могли не повлиять и на умственные отвлечения.

Отвлеченное творчество, творческие план и мысль, предначертанная целесообразность типов в мироздании — все это ушло на задний план, и что достигается искусством современных культиваторов органических рас, пород и видов, то в натуре поручилось делать случайному подбору особей и случайному стечению разных физических условий.

И вот уже слышится и мораль переживаемого: «а ларчик просто открывался».

Но что же такое это случай? Какой это простой deus ex machina (Бог из машины (лат.)), играющий такую видную роль в наших делах и мыслях?

Едва ли не придется мне ответить на это: не знаю.

Одно из двух мне кажется несомненным: или нет вовсе случая, или между случаем и тем, с кем он случился, есть какое — нибудь отношение; впрочем, оба предположения в конечном результате сводятся на одно и то же.

Видя на каждом шагу связь между действиями и причинами, отыскивая по бессознательному (невольному) требованию рассудка везде причину, где есть действие, мы неминуемо, роковым образом, приходим к заключению, что и между всеми действиями, и всеми причинами существует неразрывная, вечная связь.

При таком взгляде случай будет не более, как действие, причина или причины которого нам еще неизвестны, а для многих событий, можно утверждать a priori, и никогда не будут известны. Это почему? А потому, что стечение обстоятельств в одну бьющую точку, — случай, — бывает до того сложно, что для определения его понадобилось бы невозможное знание всего прошлого и настоящего.

Мы так привыкли к случайностям, что случай кажется нам самым обыкновенным, естественным, делом, и это, слава Богу; не живя в мираже обыкновенного и не заслуживающего внимания, мы бы нажили себе галлюцинацию висящего над нами дамоклова меча.

Но как только мы остановимся, почему бы то ни было, хотя на одном самом обыкновенном событии, касающемся нас лично, то не избегнем невольного вопроса: причем я тут? Зачем оно коснулось именно меня?

По большей части причины нашей прикосновенности к какому — нибудь событию для нас ясны и просты, то есть кажутся для нас такими; но нередко причины отношений моих к событию для меня скрыты, а не быть им нельзя.

Молния ударила в мой дом; почему именно в мой? Я нахожу причину в стоявшем возле дереве; у меня на крыше не было отвода, а на соседнем доме был. Я довольствуюсь таким объяснением; еще более буду им доволен, если молния, град, саранча и тому подобные прелести повредили не только мои, но и соседние поля; тут ясно кажется, что существовали, хотя и неизвестные, физические условия, притянувшие сюда грозовые облака.

Но я выиграл в лотерее билет; почему? Тут уже стой! Стоп машина! Что мой № 20 подвернулся, а не другой, это, положим, еще можно будет когда — нибудь объяснить, распутав узел разных физических обстоятельств; но почему именно мне попался в руки № 20? А между тем не может быть, чтобы он не имел какого — либо отношения ко мне, прежде чем он сделал меня владетелем 100000 руб[лей], которые, выиграв, я прокутил, проиграл и, в конце концов, застрелился. И меня после этого, то есть не после, а прежде, будут уверять, что я и мой № 20 не имели между собою ничего общего; я мог купить и 10, и 100–ый, мог выиграть и 25, и 30–ый; да, возможное только, — случилось так, — могло и не случиться; но если раз случилось, так как же без причины, само по себе? Это был бы нонсенс, нелепость, абсурд.

Значит, случай — asylum ignorantiae (Приют невежд (лат.)); но незнание наше с душком; оно не хочет прямо сказать: не знаю, а, заменяя свое «не знаю» словом «случай», оно хочет этим сказать: что я — де покуда не знаю, или не хочу знать, почему; или же: это ясно для всех, почему? Потому что, видите ли, случай…

Так что же после этого ты — казуист или фаталист что ли? — задаю себе вопрос.

Я — независимый, то есть независимый от предвзятых мнений и доктрин. В суждениях об отвлеченных предметах, в применении их в практической жизни не нужно добиваться, во что бы то ни стало, последовательности.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вопросы жизни Дневник старого врача"

Книги похожие на "Вопросы жизни Дневник старого врача" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Пирогов - Вопросы жизни Дневник старого врача"

Отзывы читателей о книге "Вопросы жизни Дневник старого врача", комментарии и мнения людей о произведении.