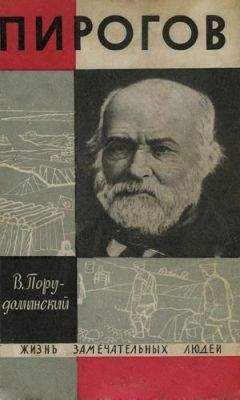

Николай Пирогов - Вопросы жизни Дневник старого врача

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вопросы жизни Дневник старого врача"

Описание и краткое содержание "Вопросы жизни Дневник старого врача" читать бесплатно онлайн.

Книга Н.И.Пирогова «Вопросы жизни.» являет собой блестящий образец философской мысли. На ее страницах отображено духовное развитие гениального ученого, беззаветно преданного научной истине, выдающегося государственного деятеля, талантливого педагога, патриота, страстно любившего Родину, самоотверженно служившего своему народу. Пирогов космично воспринимал Мироздание и размышлял в «Дневнике» об универсальной роли Космоса в жизни человека, о его единстве с Космосом, о влиянии на него Высших миров и необходимости сотрудничества человека с этими мирами. Писал Пирогов и о необходимости синтеза научных и метанаучных способов познания. Этот синтез и собственное расширенное сознание сделали «отца русской хирургии» одним из предтеч нового космического мироощущения. На смену Н.И.Пирогову пришла целая плеяда ученых, мыслителей, художников, таких как К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский, Н.К. и Е.И.Рерихи, П.А.Флоренский, которые несли в себе различные способы познания, необходимые для формирования нового космического мышления. Многие страницы «Дневника» посвящены описанию жизненного пути Пи — рогова, начиная с детских лет, его учебе в Московском и Дерптском университетах, пребыванию за границей. Подробно ученым представлены этапы развития своего религиозного мировоззрения, которых в его жизни было несколько. Являясь лучшим педагогом своего времени, Пирогов излагает свои мысли относительно воспитания детей. Немало места в «Дневнике» уделяется серьезному анализу итогов реформ Александра II и причинам его гибели.

Про шкалу Реомюра (в дневнике именно в ней даётся температура.) Единица — градус Реомюра (°R), 1 °R равен 1/80 части температурного интервала между опорными точками — температурой таяния льда (0 °R) и кипения воды (80 °R), т. е. очень похожа на привычную шкалу по Цельсию, толко вода кипит при 80 Re и -18 C соответствует -14 Re

Во времена, когда возможны бывают такие проявления грубого кощунства в разных слоях общества, конечно, находят, пожалуй, еще оправдание и запретительные меры против соблазна. Культурное общество не может допускать бесцеремонного обращения ни с кем и в особенности с Богом.

Другое дело — область современной науки; тут не может быть речи о грубости нравов, неуважения к святыне, а потому в этой области никакие церковные и государственные запрещения не должны, да и не могут, нарушать свободу совести, мысли и научного расследования. Церковь — паству, а государство — современное общество могут оберегать от излишков и злоупотреблений свободомыслия только нравственными мерами. Это указывают знамения времени. Свободомыслие никогда не следует одному направлению, и свободомыслящие люди науки всегда будут разделены на несколько разных лагерей, а потому они не столько опасны, как насилие и произвол мер, могущие только соединить разномыслящих и сделать пропаганду мнений более влиятельною.

Итак, с Богом — о Боге.

Хотя это был великий язычник, der grosse Heide (как называли Гете), сказавший, что он говорит о Боге только с Богом, но я, и христианин, следую его мудрому правилу и избегаю распространяться о моих задушевных верованиях и убеждениях даже и с близкими ко мне людьми: святое — святым.

Из моего мировоззрения, откровенно изложенного в этом дневнике, я заключаю, что существование Верховного Разума, а, следовательно, и Верховной Творческой Воли, я считаю необходимым и неминуемым (роковым) требованием (постулатом) моего собственного разума, так что если бы я и хотел теперь не признавать существования Бога, то не мог бы этого сделать, не сойдя с ума.

К такому твердому убеждению пришел мой семидесятилетний ум после разных блужданий, доходивших до полного отрицания.

Другой старческий ум, но иного полета и высшего разряда, сильно волновавший мою раннюю юность, утверждал, что нужно было бы выдумать или изобрести Бога, если бы Он не существовал[#94].

Несмотря на мое прежнее пристрастие и уважение к талантам этого старца, мне все — таки было бы жаль согласиться с ним и признать какое — либо сходство наших убеждений и верований.

Он принимал свой взгляд обязательным для всего образованного света; его «выдумать, изобрести» и его «если бы» предполагают не только возможность, но даже некоторую вероятность несуществования Бога. Я не навязываю никому моего убеждения, выработанного не без труда в ограниченном складе моего ума. Я говорю также: если бы, но мое «если бы» предполагает не возможность несуществования Бога, а только возможность моего сумасбродства.

Воля и хотение нередко бывают безумны. Но как могло придти мне на мысль выражение ставить себя, свой образ мыслей и выражений, в параллель с изречениями властителя дум прошлого столетия? Это я делаю потому, что понятие о Боге не признаю специальностью мудрецов века, а считаю неотъемлемою и самой дорогою собственностью каждого мыслящего человека.

То, что называется свободою ума и мысли, не есть какой — то бесшабашный и беззаконный произвол. Ум всегда должен на чем — нибудь останавливаться и находить точку опоры; его станции, может быть (не знаю наверное), и беспредельны, то есть могут переноситься в безграничных пределах, но все — таки будут для ума современного (существующего в известное определенное время) предельными.

Но эта конституция ума не в силах уничтожить в нем стремление в безвыходную беспредельность, и вот он сам, управляемый своим habeas corpus [#95], должен сам же следить за его исполнением, обуздывая свое стремление к беспредельной свободе; оно так сильно, что в переживаемое нами время я слыхал от молодых людей даже вопросы в роде следующего: «А почему мне необходимо принимать, что дважды два — четыре? Почему я не свободен думать иначе?» И это не в шутку.

Опыт жизни и примеры большинства обуздывают в единичных случаях разгул мнимо — беззаконной свободы ума; но периодически эта тяга к безвыходному положению с непреодолимою силою увлекает умы целого общества.

Действие конституции нашего ума и его стремления находить новые исходные или опорные точки, то есть стремиться все далее и далее в беспредельность, всего яснее проявляются в решении главных вопросов жизни. Смотря по тому, которое из двух направлений берет перевес, и главный вопрос жизни, вопрос о Боге, решается умом (умом — не верою. — Nota bene!) различно.

Ум конституционный, ищущий постоянно исходных точек и несклонный блуждать в беспредельности, приходит скоро к решению; для этого он находит исходную точку в самом себе, переносит ее вне себя, в самую беспредельность, но, не оставляя своей опоры, останавливается nec plus ultra [#96]. Где приходится остановиться, ближе или дальше от себя, это будет зависеть от склада конституционного ума, насколько этот склад допустит развиться стремлению ума в беспредельность.

Ум конституционный и положительный может быть только деистом и пантеистом. И тот, и другой свою исходную точку находят в творческой силе, но один переносит ее вне мира, а другой — в самый мир.

Ум, по — видимому, не менее положительный, может останавливаться и ближе, приняв самую вселенную за Бога; в сущности это было бы колебание между пантеизмом и атеизмом, между желаниями остановиться и блуждать в безвыходном хаосе. Между тем такое мировоззрение весьма заманчиво для юного ума.

Я расскажу впоследствии, как некогда я сам был поборником этого воззрения; современная философия бессознательного (которой я, признаюсь, не читал), вероятно, бессознательный творческий мировой ум (или мировую жизнь) полагает также в самую вселенную. Для чего, — думалось мне во времена оны, — служит предположение о существовании Бога? Что объясняется Им в мироздании? Разве материя не может и не должна быть вечной? К чему же лишний ипотез[#97], ничего не объясняющий?

Мне было 25 лет, когда эти назойливые вопросы волновали меня и, скажу в мое оправдание, навязались ко мне malgre moi[#98], а я в то время был отчаянным специалистом моей науки.

Но лета, а с ними и другой образ жизни, и другие, как я уверен, более прочные думы убедили меня в полной неосновательности этого мировоззрения и наносимом им (рефлективном) вреде самому уму. Если и всякое размышление требует исходных точек, то при размышлении о предметах отвлеченных, ум, не находящий нигде самой крайней и, так сказать, неприступной опоры, не может сделать ни шагу вперед, не подвергаясь опасности потерять ее и заблудиться.

Основать же точку опоры на вселенной — значит строить здание на песке. Главная суть вселенной, несмотря на всю ее беспредельность и вечность, есть проявление творческой мысли и творческого плана в веществе (материи); а вещество подвержено изменению (в составе и виде) и чувственному (научному) расследованию.

Все же изменяющееся (как и в чем бы то ни было) должно иметь ни одни положительные, но и отрицательные свойства; а все подлежащее чувственному анализу и расследованию не может считаться за нечто законченное, абсолютно верное и определенное.

Но молодой ум, так же как и желудок молодых людей, все переваривающий, легко усваивает себе, как я узнал из опыта, и пантеистическое мировоззрение, не ощущая, до поры и до времени, несносных колебаний, ни сотрясений от шаткости основы.

Верховный Разум и Верховная Воля Творца, проявляемые целесообразно, посредством мирового ума и мировой жизни, в веществе, — вот nec plus ultra[#99] человеческого ума, вот то прочное и неизменное, абсолютное начало, далее которого нельзя идти положительному уму, не сбившись с толку и с пути.

Таким представляется оно моему складу ума, блуждавшего немало в непроходимых дебрях и топях.

К чести моего ума я должен упомянуть, однако же, что он, и блуждая, никогда не грязнул в полнейшем отрицании недоступного для него и святого.

Мой бедный ум, и останавливаясь на вселенной (вместо Бога), благоговел пред нею, как пред беспредельным и вечным началом.

Никогда он, то есть мой ум, не доходил до обожания случая, и только теперь, уже состарившись, он с удивлением и отвращением узнает, что такой апофеоз и осуществим на деле.

Юные и зрелые современники моей старости, живя и действуя в эпоху лотерей, ажиотажа, рулетки и биржевой игры, приучили себя видеть в случае один из главных рычагов жизни. Не мудрено, что и основу всего мироздания и исходную точку своих мировоззрений современное поколение может легко перенести на случай.

При случайном стечении благоприятных условий из первобытной клетки (яйца) развивается первобытный организм; он, при новом случайном стечении других внешних обстоятельств, принимает тот или другой вид; этот вид, в свою очередь, случайно встретивши в окружающей его среде или удобство, или препятствие, принимает то высшую организацию, то, лишаясь того или другого органа, переходит в другой вид или же и исчезает. Уродилось ли случайно в каком — нибудь органическом виде более крепких и здоровых особей, подбор вышел удачным и победа в борьбе за существование за этим видом.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вопросы жизни Дневник старого врача"

Книги похожие на "Вопросы жизни Дневник старого врача" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Пирогов - Вопросы жизни Дневник старого врача"

Отзывы читателей о книге "Вопросы жизни Дневник старого врача", комментарии и мнения людей о произведении.