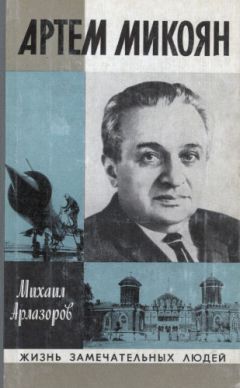

Михаил Арлазоров - Артем Микоян

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Артем Микоян"

Описание и краткое содержание "Артем Микоян" читать бесплатно онлайн.

Вся жизнь Артема Ивановича Микояна была безраздельно связана о авиацией. О жизни и делах творца знаменитых самолетов-истребителей – МиГов и рассказывает книга, созданная на основе обширных материалов, собранных автором.

Открывая возможности воистину фантастические, радиолокационная техника еще не во всем сумела преодолеть врожденные пороки. Как любой радиоаппарат, локатор в процессе работы нагревался, а чем выше температура, тем ниже точность работы. Охлаждение локатора на скоростном реактивном истребителе – задача нелегкая...

Вся эта сложная проблематика существенно расширила диапазон решений, которые вынужден был принимать Артем Иванович. Намечавшееся и ранее деление истребителей на фронтовые и перехватчики окончательно утвердилось. К каждому из этих типов предъявлялись свои требования – фронтовой истребитель должен был не только сражаться с самолетами противника, но и действовать против пехоты и танков. В перехватчике же все было запрограммировано для длительной воздушной вахты, перехвата пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, действующих на разных высотах, с разными скоростями, в том числе и достаточно большими.

Различие этих типов истребителей дифференцировало и требования к радиолокаторам (и соответственно к их весу). Приходилось учитывать и другое: фронтовые истребители могли базироваться на полевых аэродромах, а перехватчикам нужны были аэродромы стационарные.

В эти принципиально новые для него проблемы Микоян вникал очень настороженно. Истребитель, неспособный выполнить боевого задания из-за недостаточной надежности или слишком большого веса локатора, его не устраивал. А чем плотнее взаимодействие самолетчиков с радиоспециалистами, тем острее конфликты на пути к успеху.

Главным яблоком раздора стали антенны, существенно влиявшие на точность работы локатора. Локаторщики требовали для антенн больших размеров и почетного места – в носу самолета. Самолетчики эти требования восприняли как совершенно несуразные. Отдать антеннам нос самолета, где, казалось бы, незыблемо прижились воздухозаборники двигателей? Да возможно ли это?

И оказалось, что возможно.

Если посмотреть за этот период знаменитый справочник «Джейн», в котором описаны самолеты всего мира, то результаты борьбы можно увидеть на многочисленных фотографиях. Победа радиолокационных специалистов выглядит серьезным поражением аэродинамиков. На самолеты смотреть страшно – у большинства в носу шарообразные, аэродинамически невыгодные обтекатели.

Впрочем, тогда радовались и этому. Ведь даже аэродинамически уродливая капля в носу скоростных самолетов, угнетавшая конструкторов, родилась далеко не сразу. Ее материал, способный выдержать в полете значительную аэродинамическую нагрузку, должен был свободно пропускать радиоимпульсы, излучаемые и принимаемые радиолокационной антенной. Без радиопрозрачных материалов вся работа обратилась бы в прах и аэродинамическое сопротивление радиолокационных антенн оказалось бы гораздо большим.

Микоян быстро оценил ненормальность такого рода разрешения конфликта между аэродинамиками и радиолокационными специалистами. Как свидетельствует Б.Л.Кербер, его бывший заместитель по оборудованию, Артем Иванович распорядился создать на своем предприятии лабораторию для исследования радиопрозрачных обтекателей локационных станций. Разработки этой лаборатории способствовали замене несуразных шаровых форм новыми, аэродинамически более выгодными.

Конструкторам самолетов пришлось сделать еще один шаг. Поскольку совмещать управление самолетом и управление радиолокационной станцией для одного человека на первых порах оказалось делом непосильно сложным, они ввели в экипаж истребителя второго человека – оператора радиолокационной станции.

Оборудованные радиолокационными станциями, истребители-перехватчики получили возможность сражаться ночью. Но этого оказалось мало. Развитие атомного оружия потребовало существенного увеличения дальности для перехвата атомных бомбардировщиков задолго до цели. Возникла нужда в барражирующих истребителях, способных длительно патрулировать и заблаговременно выходить на дальние рубежи.

В 1948 году Микоян одним из первых занялся барражирующим перехватчиком. Он понимал: неясностей много, и все может кончиться плачевно, но «холодная война» не позволяла бездействовать.

Стремясь сочетать в будущем самолете «Р» (И-320) дальность с высокой скоростью, Артем Иванович решил повторить апробированную аэродинамическую схему МиГ-15. Поскольку новый истребитель был задуман как двухдвигательный и двухместный (оба летчика рядом), его компоновка оказалась непривычно хитрой. Поставить рядом крупногабаритные двигатели не удалось. Поломав головы, компоновщики нашли оригинальный выход из положения, разместив двигатели друг за дружкой. Но для этого пришлось вернуться к реданной схеме, освоенной на МиГ-9. Струя переднего двигателя выходила из редана, а задний двигатель расположили в хвосте, как на МиГ-15.

Не легче оказалась и проблема радиолокатора, решению которой сопутствовал острый спор, соревнование пионеров советской радиолокационной техники Андрея Борисовича Слепушкина и Виктора Васильевича Тихомирова. Вскоре после войны Слепушкин создал первую самолетную радиолокационную систему «Торий». С точки зрения аэродинамики, система обладала огромным достоинством – она была одноантенной. Однако Слепушкин не отважился оснастить эту единственную антенну локатора автоматическим устройством для сопровождения цели. И в «Тории» и в сменившем его «Коршуне» сопровождение было ручным.

Локатор Тихомирова «Изумруд» (он же РП-1, радиоприцел первый) имел автоматическое сопровождение, но был двухантенным. Одна антенна для поиска цели, вторая для ее сопровождения.

Артем Иванович решил присмотреться к обоим вариантам. Он справедливо оценил одноантенную систему как более прогрессивную и начал экспериментировать с «Торием», а когда «Торий», не имевший автоматического сопровождения, потерпел неудачу, поставил «Коршун». Микоян пересмотрел свое отношение после того, как провел сравнительные испытания тихомировского «Изумруда» со слепушкинскими системами. Автоматическое сопровождение оказалось настолько эффективным, что Микоян, внимательно выслушав советы (а были они, как легко догадаться, достаточно противоречивыми), принял двухантенную систему. Обе антенны спрятали в воздухозаборнике. Поисковую засунули в верхнюю губу воздухозаборника, следящую разместили в центральном конусе.

Тщательное обследование направлений, спорных даже для радиоспециалистов, проведенное с привычным для микояновского КБ трудолюбием, привело к твердому убеждению: все последующие радиолокационные станции должны иметь одну антенну и автоматическое сопровождение.

При разработке И-320 и Артем Иванович и весь коллектив выступали первопроходцами на пути к труднодостижимой цели – всепогодному истребителю. Очень скоро эти трудности разделил с Микояном и Лавочкин.

Общность заданий, двигателей, локаторов не могла не привести и к известному сходству решений. Прежде всего это проявилось в компоновке. Принципиальные схемы И-320 и Ла-200 получились похожими. Но, пусть это не покажется читателю шуткой, успех поединка решала «битва за нос».

Как это бывает в стремительно развивающихся областях техники, «битва за нос» была переполнена противоречиями и трудностями. Самолетные конструкторы делили их со своими коллегами локаторщиками. Изо всех сил стремились локаторщики уменьшить габариты и вес своих изделий. Самолетчики же с не меньшей добросовестностью очищали нос самолета от всего того, что только можно было из него убрать. Взаимопонимание полное, а результат не лучший. Требования инженеров сопредельных профессий друг к другу неуклонно наращивались, станции тем временем «распухали»: их объем и вес росли.

Решение могло быть лишь одно – нос самолета сделать большим и отдать локаторщикам. Отважиться на такой крутой поворот было нелегко, а осуществить практически – еще труднее...

Локатора, полностью удовлетворявшего требованиям самолетчиков, просто не существовало. Он делался. Цель, к которой стремились, была в равной степени ясна и конструкторам радиоэлектронных систем, и конструкторам самолетов. Шли и те и другие к этой общей цели одновременно, испытывая равные трудности.

Первую проверку станции будущего перехватчика провели на тяжелом бомбардировщике. Затем испытания перенесли на Ил-28. С точки зрения локаторщиков, он выступил как аналог будущего перехватчика.

Когда наконец эту станцию спроектировали и построили, стало ясно: на Ла-200 ее не разместишь, не разместишь, даже полностью освободив нос. Габариты локатора не вписывались в габариты самолета.

Лавочкин исхитрился и сделал «три уха», как назвали в КБ внешние воздухозаборники, поставленные снаружи фюзеляжа. Локатор влез, но связанные с этой акцией аэродинамические потери оказались столь велики, что самолет не смог развить скорость, предусмотренную проектным заданием.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Артем Микоян"

Книги похожие на "Артем Микоян" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Арлазоров - Артем Микоян"

Отзывы читателей о книге "Артем Микоян", комментарии и мнения людей о произведении.