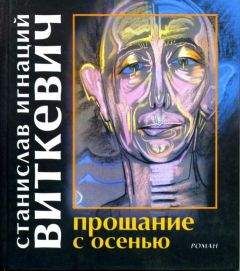

Станислав Виткевич - Прощание с осенью

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Прощание с осенью"

Описание и краткое содержание "Прощание с осенью" читать бесплатно онлайн.

Станислав Игнаций Виткевич (1885—1939) — выдающийся польский писатель и художник авангарда. «Прощание с осенью» (1925—1926) — авантюрно-философский роман о трагедии несостоявшейся судьбы и самоуничтожения личности. Занимает ключевое место в антиутопической прозе писателя, лейтмотив которой — становление и развитие человеческой души в деградировавшем обществе, живущем в предчувствии катастрофы. Впервые на русском языке.

А они взяли труп и понесли вслед за бегущим гадким страдальцем в фиолетовой пижаме. Никто не сказал ни слова. Все это было немыслимо отвратительным. А мука, как его схватила, так неумолимо и продолжалась: это были какие-то винты, шипы, сминающие валы — неподвижные, завинченные жестокой лапой судьбы — это великое слово, может, чуждое, может, порой даже смешное, но так оно и есть, — сейчас он впервые понял его банальное значение. А тем временем выяснилось, что мука, которая, казалось, уже достигла апогея, может еще расти. Он нашел тот самый листок и прочел, и еще нашел разодранное белье Мельхиора. Машинально он разорвал листок на мелкие кусочки и эти клочки сжег вместе с другими. Вся махина дрогнула, и «лапа судьбы» повернула и закрепила ручку на несколько делений дальше. Он вышел на третий уровень. Слово «подлец» вгрызлось через кости черепа в самую середину мозга. День тянулся бесконечно. Что делать, что делать? Мозг ворочал глазами, вытаращенными от боли, а «безмозглая» душа спрашивала, когда это кончится и кончится ли вообще. А слез все не было. Потом он оделся, не умываясь, со следами «той» ночи, этой ночи той половины жизни. Потом он встретил ее, «ту, другую», в коридоре и они вместе вышли в комнату, где лежала Она. И тогда Атаназий застонал от боли, просто так, как будто ему кто ногу или еще что прижег раскаленным железом. Но то, что его ожидало, было еще более жутким. Вся эта боль была сейчас чисто-животной: она не давала никаких метафизических переживаний. Смех искривил лицо Атаназия, смех, какой-то вывернутый наизнанку, как перчатка или чулок.

Геля спокойно смотрела на покойницу. Она не завидовала ее смерти, она, столько раз пытавшаяся «покинуть этот мир». Эта закоренелая самоубийца жива, а та, полная радости жизни, медицинско-санитарная, добродушная полуаристократическая Зося, лежит с простреленным сердцем. Почти невероятно. Она не испытывала никаких угрызений совести. Сама виновата, что не сумела удержать его при себе. Она никому не станет приносить себя в жертву. Впрочем, уже слишком поздно. Но тысячу раз она поступила бы точно так же. Возможно, кто-то назовет это свинством, но она отвечает за это только перед собой. «Преступление, совершаемое во имя высшей жизни, всего лишь парирование удара копья», — пришла ей на память какая-то фраза из Мицинского. «Возможно, папа понял бы меня и оправдал». Атаназий теперь принадлежал ей — он был тем, чье предназначение она должна была исполнить и придать совершенство в страданиях, радости, преступлении, даже в похабщине. Католический Бог совершенно перестал для нее существовать — не было больше ни преступления, ни наказания. «Посмотрим, каким он будет теперь. Интересно. Ничего не надо больше, даже Бога». Какой-то страх прошил ее, и она вдруг ощутила себя слабой маленькой девочкой. Она хотела, чтобы он ее обнял, прижал к себе, этот убийца, — о себе как о соучастнице убийства она даже не подумала. Она наклонилась (Атаназий стоял согнутый в три погибели) и хотела ободрить его поцелуем в голову. Он грубо, ударив кулаком в грудь, оттолкнул ее. А сам пал на колени и слышал, как она вышла; он остался с трупом один на один. Сквозь окна лился все более яркий свет. Наконец из-за снежных туч выглянуло солнце и осветило золотые волосы и посиневшее лицо Зоси. «Бедная Зося (бедолага, бедненькая, „biedniażka“, как говорят русские)» — и всё. И в такой день распогодилось: день обещал быть прекрасным, снег для лыжной прогулки идеальным — крупка на смерзшемся фирне. Это все он виноват, этот швед. Атаназию ничуть не было жаль, что убил его. На себя он руки не наложит, «что бы ни случилось» — это он решил твердо — все что угодно, только не это. Он обязан прожить эту жизнь до ее собственного финала. Не зря же убила себя Зося — он домучается до самого конца. Но что эти решения по сравнению с той мукой, которая накатила. И позже он пару раз «ловил себя» с браунингом у виска, когда вот-вот уже собирался было нажать на спусковой крючок. Это было бы таким же наслаждением, как выпитый бокал холодного лимонада после недели блуждания по пескам жаркой пустыни. Но он не мог. Что тогда удержало его? Страха не было. Разве что чувство ответственности перед собой — чтобы смерть Зоси не оказалась напрасной. Он должен был делать выводы из своих ошибок. Но может, это было неправдой? Может — о стыд, о позор — его сдерживала любовь, может, он любил «ту, другую» по-настоящему? Само признание в этом себе было бы равносильно смерти. Ничего — темнота. Довольно того, что он жил в нечеловеческой муке, жил, жил, без сна, без еды. Иногда он думал о стеклянной трубочке с белым порошком, но тут же отвергал эту мысль. Впрочем, Логойскому, несмотря на мольбы последнего, трубочку не отдал — лишь ради его блага, так он говорил даже себе, но знал, что это неправда. У этой маленькой трубочки была еще какая-то специальная миссия, а какая — неизвестно — еще не свершились судьбы. Он был подлым, а подлым умирать не хотелось. Надо было выстоять любой ценой.

В тот же самый день произошло и нечто более страшное. Проснулась госпожа Ослабендзкая — настал ад горший, даже чем возвращение с Альфредом с кокаинового вечера. Она не могла даже плакать: онемела от отчаяния, воспринимая Атаназия как дырку в воздухе. Потом она все же заплакала, и это было еще хуже. Но он выдержал и это. После ночи, которую Атаназий неизвестно как «провел» в какой-то полудреме и разговорах, пришла полиция и следователь, и началось дознание. Подозрительным показалось то, что власти были проинформированы с опозданием на день. Это стало результатом простого недосмотра. Каждый должен был рассказать, чем он занимался этой ночью. Атаназий, который вследствие чистосердечия или глупости признался в том, что не спал до самого утра, не мог предоставить своего алиби с часу до трех ночи (а письмо Зоси он уничтожил), начал неприятно путаться в ответах, пока наконец совсем не замолчал, вперив беспомощный взор в следователя, в мозгу которого, как назло, возникла четкая картина, как он гонит жену на поляну, убивает ее и подстраивает «самоубийство».

— Здесь вполне могло иметь место убийство, — сказал этот господин (симпатичный блондин в пенсне), обводя всех абсолютно равнодушным взглядом.

На это возразила Геля.

— Господин Базакбал спал со мной этой ночью, то есть был в моей постели, — сказала она сильным, звучным голосом.

Это был один из тех моментов, которые позже в антисемитских кругах ехидно называли «взыграла кровь Берцев и Шопенфельдеров» — по материнской линии Гели — и как знать, не Ротшильдов ли, пусть даже тех, что похуже. Всех передернуло (к счастью, госпожи Ослабендзкой при этом не было), а Атаназий смотрел на Гелю, будто из-под земли, будто уже из могилы, будто он видел ее впервые в жизни. И тут он исполнился силой. Первым симптомом его собственной силы (до сих пор все было автоматизмом совершенно обмармелаженного субъекта) было то, что он взорвался безумным рыданием. Он так надрывался от плача, как иные надрываются от смеха, и прорвался, как воздушный шарик, надутый до отказа и схваченный какими-то бездумными безжалостными руками. Он просто ревел, захлебываясь потоками слез и носовых выделений. Это было противно, но полезно для здоровья. Однако где-то в глубине души осталось еще место для досадного чувства, что никто не заботился о нем (что ж, это стало бы просто обязанностью Гели, коль скоро она любила его) и не беспокоился о его судьбе. «Если бы Зося была жива, только она могла бы...» — подумал и чуть не расхохотался от этой мысли среди рыданий. Он дико засмеялся, и его, вспенившегося в истерическом припадке, вынесли из комнаты. Геля продолжала давать показания. Препудрех не понимал ничего. По завершении работы следователя, когда все вышли, он подошел к ней.

— Геля, я понимаю, что ты сказала так, чтобы спасти его. Сначала они попрепирались относительно ребенка. Потом он вышел на прогулку. Ветер замел следы. Никто его не видел. И именно тогда она вышла. Когда он вернулся, то подумал, что она — понимаешь? — и заснул. Так он сказал мне сегодня утром. Доказать ничего не может, но... Может, это даже благородно, но все же это надо будет прояснить, войди в мое положение...

— Ты глуп, Азик. Ты закрывал от меня суть жизни, когда я хотела примириться с единственным истинным католическим Богом. Я уже преодолела это. Я больше не люблю тебя. Ты можешь оставаться моим номинальным мужем и даже со временем, если захочешь, другом (Препудрех вздрогнул от удовольствия), но я фактически «переспалась» с ним вчера, как говорит твоя Ягнеся. И это не впервые. Я изменила тебе перед свадьбой — и ты это знаешь. А потом и в первую брачную ночь, когда Зезя должен был играть, вот почему я не захотела после с тобой, понимаешь? Я говорю тебе это, чтобы испытать, сможем мы стать друзьями или нет — а если нет, тогда развод и я выхожу за Атаназия, но пока не знаю.

Перед Препудрехом разверзлась смердящая яма: то, что он считал кокаиновой производной Тазя, то, во что не хотел поверить, несмотря на то что давно уже мог это сделать; это ужасное непонятной консистенции психическое желе, к которому он испытывал отвращение, граничащее с отвратительной извращенной любовью как к чему-то невозможному — вот что было правдой! Это оказалось чем-то «intransformable»[63] — тем, что невозможно переложить не только на чистые звуки, но и на нечистые. Сейчас он вдруг внезапно понял, что такое жена (ей можно изменять, но нельзя быть предметом измены — «wot kakaja sztuka») и то, что эту жену он безумно любил все то время, даже будучи погруженным в мир рождающихся звуков, когда он ерзал в крепких объятиях Ягнеси. В жен стреляют — ничего здесь не поделаешь. Возможно, это в нем наконец взыграла горячая персидская кровь князей Белиал-Препудрехов — неизвестно, довольно того, что без долгих раздумий он не спеша полез в задний карман брюк, что-то вынул оттуда, а потом внезапно выстрелил в Гелю из браунинга, целясь примерно в грудь с помощью бокового зрения и глядя ей в глаза, которые следили за ним с каким-то ироническим интересом. (В тот момент, когда он целился, Геля сказала: «Дорогой мой Азик, ты ничего лучше выдумать не мог».) Она упала и закрыла глаза; казалось, что умирает, но откуда было знать наверняка: она падала в небытие с чувством неописуемого блаженства — это несоответствие, эта легкость всего, — ей казалось, что над ней склонился Бог, тот единственный, и прощает ей все, — она улыбнулась и потеряла сознание. «Это даст мне новое музыкальное измерение, — подумал Препудрех словами, которым научился от Тази. — Даст такое, о чем я пока не смел даже подумать. Ах, если бы у меня на самом деле был талант, я стал бы великим. Ведь артистическая машина у меня первоклассного качества». С этими мыслями он вышел из комнаты, уже больше не взглянув на Гелю (чувствовал, что если посмотрит, то бросится спасать ее, а это было бы смешно), надел шубу, взял толстую пачку нотной бумаги и пару карандашей и побежал за следователем. Догнал его, когда тот уже садился в сани. По дороге «батлер» Чвирек лихорадочно спрашивал его:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Прощание с осенью"

Книги похожие на "Прощание с осенью" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Станислав Виткевич - Прощание с осенью"

Отзывы читателей о книге "Прощание с осенью", комментарии и мнения людей о произведении.