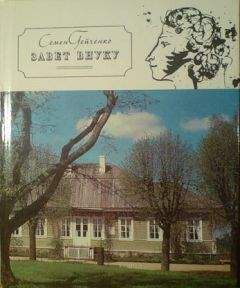

Семен Гейченко - У лукоморья

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "У лукоморья"

Описание и краткое содержание "У лукоморья" читать бесплатно онлайн.

В сборник включены рассказы директора заповедника в Пушкинских Горах Семена Степановича Гейченко, посвященные пребыванию А. С. Пушкина в разные годы в Михайловском. Рассматриваются как факты биографии, так и творческая история произведений поэта, созданных в эти годы. Книга основана на огромном документальном материале — биографическом, историко-литературном, архивном.

ПОЭТУ РОССИИ

В июне 1959 года, к 160-летию со дня рождения А. С. Пушкина, в Пушкинских Горах был торжественно открыт памятник поэту. Это событие было отмечено широким народным праздником, на который съехались тысячи людей из разных концов нашей страны.

Сооружение памятника имеет свою давнюю историю. Впервые мысль о нем зародилась через две недели после трагической гибели поэта. Н. А. Полевой тогда писал: «Пусть каждый из нас, кто ценит Гений Пушкина, будет участником в сооружении ему надгробного памятника».

Но голос Полевого и других современников Пушкина оказался гласом вопиющего в пустыне. О монументе опальному поэту в условиях николаевской России не могло быть и речи, ведь только через три года на могиле его взамен деревянного креста было позволено поставить надгробие в виде скромного мраморного обелиска.

Вновь о памятнике Пушкину в Михайловском заговорили много лет спустя, в конце прошлого века, накануне празднования 100-летия со дня рождения поэта. Но и эта мысль, выдвинутая лучшими людьми той эпохи, потонула в дебрях бюрократизма.

По-настоящему вопрос о памятнике был поднят лишь после Октябрьской революции, в 1923 году, когда в связи с подписанием в 1922 году постановления о создании Пушкинского заповедника и его особой государственной охране было решено отметить пушкинские даты: 125-летие со дня его рождения и 100-летие со дня ссылки в Михайловское. На заседании юбилейного комитета было решено соорудить в Пушкинском заповеднике памятник. Был объявлен конкурс на проект памятника, который предполагалось воздвигнуть на средства Академии наук и от добровольных пожертвований.

Проекты были представлены под девизом: «Гордость России», «Дом опальный», «В глуши, во мраке заточенья», «Зеленая горка», «Памятный камень», «Пушкину». В конкурсе приняли участие виднейшие скульпторы того времени: И. Гинцбург, Р. Бах, В. Лишев и другие. Автор известного памятника Пушкину в лицейском садике Царского Села скульптор Бах представил на конкурс композицию в виде скалы, у подножия которой прикован орел. На вершине скалы он поместил Пушкина. Один из проектов изображал крыльцо дома Пушкина в Михайловском, на ступенях которого сидела Арина Родионовна с чулком в руках. Другой проект изображал Пушкина, скачущим на коне вдоль Сороти.

Комиссия не отдала предпочтения ни одному из проектов, и вопрос о сооружении памятника в заповеднике не был решен.

Десять лет спустя, в 1935 году, в ознаменование 100-летия со дня смерти Пушкина, Всесоюзный пушкинский комитет под председательством К. Е. Ворошилова вынес решение о широких мероприятиях по Увековечиванию памяти поэта.

В дни пушкинских торжеств 1937 года в Пушкинских Горах при огромном стечении народа был заложен памятник. Но сооружению его помешала война.

В 1944 году, отступая, гитлеровцы взорвали мраморную плиту на месте закладки памятника поэту…

В августе 1954 года, в день 130-летия со дня ссылки Пушкина в Михайловское, по окончании традиционных пушкинских чтений, тогдашний секретарь Пушкиногорского РК КПСС С. А. Самков стал мне сетовать на то, что у нас до сих пор нет памятника Пушкину. Я согласился с ним и сказал: «А почему бы нам, пушкиногорцам, не обратиться в ЦК с просьбой помочь нам в этом деле?» Я получил от Сергея Александровича «добро» и быстро сочинил соответствующую бумагу.

Не прошло и нежели, как из ЦК позвонили и сказали, что памятник нужно ставить и что Министерству культуры СССР дано соответствующее указание. Из Министерства поступил запрос, какому художнику мы хотели бы поручить работу над памятником. Мы решительно заявили: скульптору Белашовой, частой гостье в заповеднике.

Екатерина Федоровна Белашова давно работала над воплощением образа великого поэта. В 1952 году она создала бюст Пушкина, а в 1954 году — большой скульптурный портрет. Этот портрет впоследствии был экспонирован на Всесоюзной выставке в Москве, посвященной 40-летию Великого Октября. Он привлек к себе внимание мастерством, глубоким содержанием и оригинальностью решения. С 1955 года Белашова стала работать над монументом для Пушкинских Гор. Она изучала пушкинскую иконографию, рукописи, автопортреты. Сколько бесед, споров было у нас с нею!

Вскоре определился и архитектор. Это был Л. Холкянский, в содружестве с которым Екатерина Федоровна давно работала.

Дважды на коллегии министерства рассматривался проект памятника. В ноябре 1957 года он был утвержден.

И вот наконец памятник поэту стоит на окраине поселка, носящего его имя, неподалеку от того места, где находится священная могила. Природа собрала здесь всё, чтобы сказать: вот она, неповторимо прекрасная Русь. Горы, холмы, леса, рощи, поля… Куда ни кинешь взгляд — всюду ширь и простор!

Памятник установлен на небольшом естественном возвышении у края площади. Отсюда начинается живописная дорога в Михайловское. По этой дороге устремляются сегодня в заповедник люди. Их всегда встречает Пушкин!

Белашова изобразила поэта в годы изгнания, в период жизни его в Михайловском. Пушкин сидит в спокойной созерцательной позе. Кажется, что он только что присел, чтобы передохнуть после далекой прогулки. Он как бы ведет поэтический разговор с миром — с землей, с небом, с людьми, как бы шепчет только что родившиеся строки. Не те ли, обращенные к «племени младому, незнакомому»?.. Белашова сумела психологически тонко раскрыть образ Пушкина — и человека, и поэта. Ясная пластическая форма, ее трепетная легкость — всё это верно передает замысел скульптора, живое и острое чувство художника нашего времени.

Памятник Белашовой изящен и скромен, фигура поэта лишена всякой помпезности. Прост небольшой по размерам серый гранитный пьедестал, спроектированный Л. Холмянским. А как великолепно памятник вписывается в окружающий пейзаж! Смотришь и думаешь: это конечно же Пушкин — Пушкин жизнеутверждающии, простой, вечно юный, близкий, красивый, как красива та русская природа, которая его окружает.

Вряд ли есть в мире художник, который смог бы вместить в одно произведение весь круг раздумий и образов, связанных с грандиозным понятием «Пушкин». Ведь еще Белинский писал, что «Пушкин принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества. Каждая эпоха произносит о них свое суждение, и как бы ни верно поняла она их, но всегда оставит следующей за нею эпохе сказать что-нибудь новое и более верное».

Вот это новое и стремилась воплотить Е. Ф. Белашова, замечательный народный художник нашей Родины.

«ЗДЕСЬ ВСЁ ПОЭЗИЯ, ВСЁ ДИВО…»

Трудно переоценить значение водоемов для Михайловского, и не только прудов, а особенно озер Маленец и Кучане и их кормилицы и поилицы славной речки Сороти. Они воспеты Пушкиным. Они являются одним из главнейших элементов пушкинского ландшафта. К великому нашему огорчению, эти мемориальные места находятся в стадии перерождения и умирания. Причин очень много: тут и отмирание родников, издревле подававших воду в озера, тут и заиление и зарастание их различными растениями, что объясняется подкормкой этих растений различными удобрениями, смываемыми с полей, а также распахиванием находящихся вблизи озер пойменных лугов.

Процесс отмирания начался очень давно. Ведь озера-то старые, они насчитывают десятки тысяч лет со Дня их появления. Только за последние пять лет с Псковской земли исчезло тридцать два озера, однотипных с озерами Михайловского. Так утверждают специалисты-гидрологи, ведущие наблюдение за жизнью наших озер. Процесс отмирания Маленца и Кучане особенно активизировался 100–150 лет тому назад. Еще в 1834 году родители Пушкина, жившие тогда в Михайловском, писали своей дочери в Варшаву: «…озера наши и наша река скоро станут твердой землей…»

В 1925 году профессор К. К. Романов — главный консультант Академии наук СССР по делам памятников истории русской культуры в своей «Записке о состоянии Пушкинского заповедника» писал: «Желательно со временем вычистить озера и большой пруд, совершенно погибающие…»

В 1939 году президиум Академии наук направил в заповедник группу ученых для проведения исследования причины умирания Михайловских озер и составления плана практических мероприятий по сохранению их. В результате обследования ученые выяснили, что «ванна озера Маленец заполнена илом (при толщине до семи метров) на три четверти своего объема, а водная растительность захватила всю толщину со всё возрастающей быстротой и мощностью», — писал в своем анализе профессор М. Соловьев.

Вскоре Академия наук постановила приступить к очистке озер в ближайшие годы и поручила Ботаническому институту разработать план и смету на очистку водоемов.

К сожалению, война помешала осуществлению этих работ.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "У лукоморья"

Книги похожие на "У лукоморья" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Семен Гейченко - У лукоморья"

Отзывы читателей о книге "У лукоморья", комментарии и мнения людей о произведении.