Семен Гейченко - У лукоморья

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

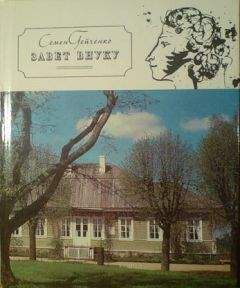

Описание книги "У лукоморья"

Описание и краткое содержание "У лукоморья" читать бесплатно онлайн.

В сборник включены рассказы директора заповедника в Пушкинских Горах Семена Степановича Гейченко, посвященные пребыванию А. С. Пушкина в разные годы в Михайловском. Рассматриваются как факты биографии, так и творческая история произведений поэта, созданных в эти годы. Книга основана на огромном документальном материале — биографическом, историко-литературном, архивном.

Накладывая видимый глазом ландшафт на стихи Пушкина, мы ощущаем полное соответствие стихов пейзажу. В нем вес! предстает так, как было при Пушкине, предстает почти с фотографической точностью. Только всё ли? Нет, не всё! Не хватает в пейзаже «мельницы крылатой», которая стояла на пригорке, «насилу крылья ворочая при ветре». Пушкин считал ветряную мельницу неотъемлемой частью вида Михайловского, и не только Михайловского, но и всякого красивого русского пейзажа вообще.

Ветряную мельницу можно встретить во многих произведениях Пушкина, в которых он говорит о русской деревне, о житье-бытье простого народа: и в «Евгении Онегине», и в «Графе Нулине», в «Полтаве» и «Капитанской дочке»…

Мельница в Михайловском пейзаже — важная и характерная деталь. Но, увы, ее уже давно нет, только облик ее сохранился в творениях Пушкина да в памяти людей.

О восстановлении Михайловской мельницы постоянно думали все мы, хранители Пушкинского заповедника. Думали вместе с нами и ученые-пушкиноведы, музейные работники, паломники по пушкинским местам, почитатели Пушкина.

Как-то получили мы даже письмо от Г. Иванова — председателя колхоза имени В. И. Ленина Марийской АССР. Узнав о том, что в Михайловском предполагается восстановить мельницу, председатель решил предложить нам свою, «так как колхозу она сейчас не нужна…» Он пишет: «У нашей мельницы есть всё, что ей полагается иметь: и крылья, и жернова, и маховик, и Ухваты».

К сожалению, Марийская АССР далека, и переброс ветряка в Пушкинские Горы стоит очень дорого, ведь один строительный объем сооружения равен 550 кубометрам, да и от ближайшей к колхозу железнодорожной станции далеко. Такая операция нам не под силу.

А предложение колхоза очень трогательно и патриотично. Оно является еще одним свидетельством народной любви к Пушкину и уважения к нашему заповеднику.

Мельницу мы решили строить сами.

Из документов известно, что мельница была у Святогорского монастыря и на окраине села Святые Горы. Были мельницы в Тригорском, Петровском, Савкине, Дериглазове. По отчету псковского губернатора за 1830 год видно, что в Воронической волости Опочецкого уезда было тридцать ветряных да четыре водяных мельницы; из них одна стояла на речке Луговке в деревне Бугрове, что у входа в Михайловское, другая — в Воскресенском, у речки Кучановки…

Местоположение мельниц-ветряков в Святогорье нам сейчас хорошо известно. Но где всё-таки стояла мельница в самом Михайловском? Об этом ни А. С. Пушкин, ни его родные нам не рассказывают. Правда, в стихотворении «Деревня» Пушкин, описывая ландшафт Михайловского, подчеркивает, что с околицы усадьбы ему были постоянно видны луга, нивы, «двух озер лазурные равнины», «на влажных берегах бродящие стада, овины дымные и мельницы крилаты».

Есть среди многочисленных рисунков Пушкина и карандашный набросок ветряной мельницы. Местоположение ее неизвестно, датируется рисунок предположительно. На рисунке изображены: небольшой холм, мельница с крыльями, деревце, куст…

Современный исследователь изобразительного творчества поэта Т. Г. Цявловская в своей книге «Рисунки Пушкина» пишет: «С натуры Пушкин не рисовал никогда. Только по памяти, спустя годы…» Кто знает, быть может, этот набросок действительно воспоминание о былом, о Псковщине, Михайловском?..

Место, где во времена оны стояла Михайловская мельница, сохранила лишь народная память. Жители окрестных деревень, в особенности рыбари, до сих пор называют Старой мельницей место на левом берегу Сороти. Это небольшое возвышение неподалеку от озера Маленец, у нижней дороги из Михайловского в Савкино. Здесь, на берегу, некогда проходила граница имения Ганнибалов и начинались земли другого владельца.

Изучая землемерный план Михайловского, составленный еще при жизни Осипа Абрамовича, я заметил, что на месте, которое в народе именуется Старая мельница, показано небольшое сооружение, квадратное в плане. Место это для мельницы весьма пригожее, находится на юру — со всех сторон обдувается ветрами, расположено в стороне от усадьбы. Свою догадку я решил проверить раскопкой. В раскопке приняли участие студенты-строители Московского университета, приехавшие в заповедник для восстановления памятников. Нам удалось обнаружить камни фундамента, следы пожарища, фрагмент каменного жернова. Так определилось место восстановления.

Разработку проекта безвозмездно взяла на себя московский архитектор О. Левина. В основу проекта были положены: рисунок Пушкина, изображающий ветряную мельницу, рисунок мельницы псковского помещика Сиверса, исполненный им в 1026 году, найденная мною фотография мельницы в имении друзей Пушкина Б. А. и Е. Н. Вревских в Голубове и многочисленные фотографии старинных псковских мельниц вообще.

Как известно, псковские деревянные мельницы отличаются по форме и конструкции от южнорусских и северных мельниц. У них особая кровля — «чепец», особый «ухват», они обязательно четырехкрылые, с очень простым поворотным устройством; крылья их вращались с шумом и треском.

14 августа 1973 года мы заложили первые камни фундамента здания, а три месяца спустя, в декабре, восстановили. Работали студенты-строители, рабочие заповедника и Псковской реставрационной мастерской. Нам помогали друзья — экскурсанты и туристы.

Пушкинская мельница встала на свое место, как встали многие другие детали материального мира пушкинской эпохи в Михайловском, Тригорском, Петровском.

Мельница восстановлена не только потому, что это кусочек конкретного реального мира Пушкина и пушкинской России. Ведь русские мельницы — это «дорогие памятники жилья наших дедов и прадедов, это деталь нашей русской природы, деталь живописнейшая и красивейшая, хватающая за душу» — так в газете «Комсомольская правда» (21 августа 1970 года) писал известный журналист В. М. Песков в своем очаровательном очерке «Старая, старая мельница…».

Когда-то люди подарили ветряным мельницам язык. Да, мельницы умели говорить. Каждое положение крыльев имело свое значение. Если крылья устанавливались в виде знака «плюс» — это значило, что мельница сегодня работает, если на крыло вешалась красная тряпица — значит ветряк неисправен и мельник в отсутствии, если крылья стояли в виде буквы «X» — значило, что в доме хозяина радостное событие — именины.

Сегодня крылья восстановленной мельницы поставлены в виде буквы «X». У нас именины хозяина Михайловского — Александра Сергеевича Пушкина.

НЕУДАВШАЯСЯ ЗАТЕЯ ЕКАТЕРИНЫ II В СЕЛЕ ВЕЛЬЕ

Совершая путешествие по России в 1780 году, императрица Екатерина II проезжала мимо Велья, старинного села Воронической волости. Ширь, простор, зеленые рощи, великолепные озера, величественно вздымающееся над ними древнее живописное городище — поразили ее воображение. Всё «подлое» — мужики, бабы, ребятишки, скот — заранее было угнано подальше от глаз высочайшей путешественницы, дабы ничто не нарушало «гармонию природы». Лишь колокольный звон велейских церквей да попы, раболепно стоявшие с крестами, хоругвями и «святой водой» вдоль дороги, свидетельствовали о том, что это было не пустынное место.

— Чье имение? — спросила царица, обращаясь к своей пышной свите.

— Вашего величества дворцовая вотчина, — ответил псковский наместник.

В свите императрицы находился ее новый фаворит — двадцатилетний генерал-адъютант А. Д. Ланской.

— А почему бы нам не построить здесь новый загородный дворец? — обратилась Екатерина к Ланскому.

Фаворит потупил очи в знак согласия.

Царица уже давно подумывала об уединенном красивом месте, где можно было бы вдали от столицы пожить жизнью обыкновенной помещицы «на лоне сладостной натуры». Велье ей сразу понравилось.

«Прежде отбытия из Велья, — записал в этот день в своем месяцеслове псковский наместник Иван Алферьевич Пиль, сопровождавший царский поезд, — ее величество соизволили свершить, в сопровождении своей свиты и господ псковских дворян первых классов, пешее хождение к местному озеру Чадо, где на большом лугу, для высочайшего отдохновения, приказано было поставить ставок, из коего смотреть изволили кошение на том лугу травы крестьянами, во многочисленном народе до ста, а может, и более душ мужиков и их жен, и девок. И как ими окончено было кошение, то все сии подданные стали водить караводы и песни увеселительные петь, на которые ее величество смотреть благосклонно изволили и хвалили тако: „Господа, с умилением взирали мы на забавы сих чистых сердцем детей Природы и Отечества нашего. Мню я, что народ сей столь прекрасно поет и пляшет потому, что в благоденствии пребывает и о зле не думает“. По окончании отдохновения ее величество приказали царскому поезду следовать, спустя некоторое время, к городу Опочке, про который они прежде были наслышаны еще в Пскове, а я со своими людьми с великим поспешением поскакал немедля».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "У лукоморья"

Книги похожие на "У лукоморья" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Семен Гейченко - У лукоморья"

Отзывы читателей о книге "У лукоморья", комментарии и мнения людей о произведении.