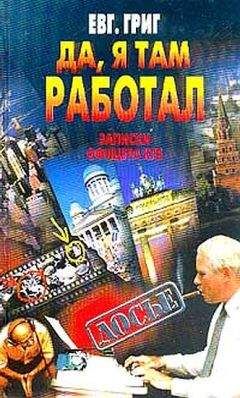

Е. Григ - Да, я там работал: Записки офицера КГБ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Да, я там работал: Записки офицера КГБ"

Описание и краткое содержание "Да, я там работал: Записки офицера КГБ" читать бесплатно онлайн.

Работать «в поле» … На жаргоне сотрудников секретных служб это означает — заниматься оперативной работой. Автор, в прошлом рядовой контрразведчик КГБ, проработал «в поле» 33 с половиной года — в мобильных группах наружного наблюдения, в знаменитом «Доме 2» на площади Дзержинского (Лубянке), «под крышей» гражданских ведомств. В Москве и Нью-Йорке, в Грозном и Хельсинки, в Питере, Вашингтоне и много где еще он наблюдал за интересовавшими КГБ людьми, участвовал в разнообразных оперативных мероприятиях, а также размышлял о том, что происходило на протяжении этих 33 лет с ним, с КГБ и со всей страной.

Курсы русского языка ССОДа при МГУ: ежегодно там учились примерно 50 человек из различных стран мира, на учебу их направляли местные общества дружбы с СССР, иногда компартии.

Такие же курсы, но летние, трехмесячные, при МАДИ, тоже по линии ССОДа, куда приезжало человек по 300 ежегодно.

Комитет защиты мира — сотрудников человек 50, приезд иностранцев небольшой — человек 200 в год.

Комитет советских женщин: сотрудников человек 20, приезд иностранцев — не более сотни в год, считая участников различных форумов, съездов и прочее.

Институт государства и права АН СССР — около 200 сотрудников и совсем пустяковый выезд-приезд.

Что требовалось от меня и как я должен был вести контрразведывательную работу на этом не самом «остром» и важном участке?

Я должен был установить (или получить в наследство) «официальные контакты» с представителями руководства этих ведомств на предмет обмена с ними (читай — получения от них) нужной мне информации. Чем доверительнее такие контакты, тем большим влиянием в «обслуживаемом» ведомстве обладает куратор КГБ. Как руководители, так и кураторы — люди разные и по характерам, и по взглядам, порой притираются друг к другу годами, и по-настоящему крепкие рабочие отношения складываются нечасто: руководители учреждений и ведомств — люди номенклатурные, и чаще всего опасаться КГБ им нечего, а иные не прочь и поэпатировать некогда страшную организацию. В отместку уж очень озлобленный куратор может накатать «телегу» в ЦК, а его начальство эту «телегу» поддержит и доложит в соответствующий отдел Центрального Комитета, откуда может посыпаться и «град из кирпичей».

Официальные контакты необходимы и с руководителями подразделений ведомства — в ССОДе это были заведующие территориальными и другими отделами: кадров, выездов и прочими. КГБ интересовалось выездами советских граждан за рубеж почти столько же, сколько и приездами иностранцев в страну — не только с намерением кого-то на чем-либо поймать, но и стремясь получить от выезжавших информацию самого разного рода. Контакты разной степени доверительности устанавливались со многими выезжавшими.

****С каким бы недоверием или даже пренебрежением ни относились штатские или спецслужбисты к многочисленным «экшн» фильмам и книгам, непосвященные именно из них черпают представление о работе спецслужб как о непрерывной цепи операций, гонок, стрельбы и т. д. Все эти атрибуты тоже, конечно, имеют место, но главная цель — Знание. Знание противника, методов его работы, знание той или иной страны и ее политико-экономических реалий, а также прогноз на завтра, послезавтра. Знание сколько-нибудь известных людей во всех областях жизни своей или чужой страны — их привычки, образ жизни, планы, карьера, связи, любые данные, которые могут в определенный момент быть использованы либо для компрометации этих людей, либо для оказания на них нужного влияния, либо для выдвижения их на нужные кому-то рубежи. Такие знания добывают и копят годами, десятилетиями. Их подновляют и пересматривают, подгоняют под сегодняшнюю или послезавтрашнюю обстановку, видоизменяют, чтобы сделать кому-то приятными или чтобы кого-нибудь напугать. Главное — иметь их. Они стекаются к вершинам спецслужб из периферийных точек страны, с погранзастав, из зарубежных резидентур и радиоперехватов, их получают от своей, местной и зарубежной, агентуры, из дружественных спецслужб и от людей, внедренных в спецслужбы противника. Профессионалы всегда пользуются термином «информация», но мне кажется, что на определенном уровне накопления можно говорить именно о Знании.

****Я должен был иметь и значительное количество так называемых «доверенных лиц», на оперативном жаргоне их иногда в шутку называют «доверчивыми лицами», — это не агенты, и их отношения с оперработником не конспиративны, но более доверительны, чем при «официальных контактах»: предполагается, что от них можно получать интересную и не всем доступную информацию.

Бывает, что доверительные отношения перерастают в агентурные.

И, наконец, самый главный, самый скрытый и самый ценный источник получения информации — агентура. В наше время, когда из бывших советских спецслужб сделали «мальчика для битья», добрались не только до оперработников, которых расшифровывают пачками, но и до агентуры — деяния, которые в США (на реалии политической жизни этой страны у нас особенно любят ссылаться все, кто побывал там неделю или две) преследуются в уголовном порядке.

Декларируется, что сотрудничать с секретными службами своей страны — позор. Перебежчиков и предателей различных мастей торопливо обряжают в белоснежные тоги борцов за гражданские права и носителей светлых демократических идеалов. Нечего и голову ломать, чтобы ответить на вопрос, кому все это нужно?

Никакая самая совершенная техника не заменит хорошего агента на хорошем месте: только человек может дать оценку происходящего, анализ обстановки, прогноз на будущее — никакой компьютер ничего подобного сделать не в состоянии. Наконец — и это, может быть, самое важное, — только человек может воздействовать в «нужном» плане на другого человека — побудить его на какие-либо действия либо, наоборот, удержать от них. В КГБ работе с агентурой всегда уделялось огромное значение, а уж в только что созданном 5-м Управлении — просто невероятное.

Бесчисленное множество совещаний, заседаний, собраний в Управлении и отделе было посвящено созданию новой и перевоспитанию старой агентуры для использования ее в борьбе с «идеологической диверсией». (Термин «диверсия» нами, русскими, понимается не так, как в англоговорящих странах, откуда он пришел к нам. Диверсия — это какое-то второстепенное действие, должное отвлечь, отвести внимание противника от основного, главного, решающего. У нас же диверсия обычно понимается как некая острая акция, стоящая, наоборот, в центре событий и чуть ли не во главе их.)

Собрания и совещания я возненавидел страстно еще в «семерке» из-за необходимости долго слушать малограмотную болтовню говорунов, уверенных, что они изрекают бессмертные истины. Мне всегда казалось, что особое наслаждение они получали не только от процесса назидательного говорения, но и от беззащитности слушателей, никто из которых, разумеется, не мог встать и выйти из зала. Вечной, неразрешимой загадкой до сих пор для меня осталось то обстоятельство, что именно те, кто имели что сказать и умели это сделать, как раз и не стремились выступать…

Однако, высиживая долгие часы на этих сборах, я начинал понимать, что с моим участком культурно-общественного обмена мне здорово повезло. Дело в том, что там продолжалась обычная контрразведывательная работа, и поиски «крамолы» носили чисто декларативный характер. Другое дело, например, работа по творческим союзам — писателей, художников, даже Союз композиторов стал зоной пристального внимания «искусствоведов в штатском» — так мы прозвали своих коллег, трудившихся на этих направлениях. «Остро» стояли и вопросы «оперативного обеспечения» (то есть надзора) институтов общественных наук АН СССР, где среди «слабозакаленных в идейном отношении» обществоведов уже появлялись первые ростки вольтерьянства, свободомыслия и отклонений от набившей всем оскомину «генеральной линии».

Одно из подразделений вело разработки «антисоветчиков» — слово «диссидент» все еще не было в ходу у широких оперативных кругов, оно появилось в нашей среде гораздо позже, почему-то в связи с публикацией на Западе известных «мемуаров Хрущева». В этом подразделении не спали ночей, часто проводили оперативные мероприятия, готовили материалы для арестов, следствия, суда.

****Кстати, о следствии.

В правоохранительной системе нормальной страны существует разделение на органы дознания и органы следствия. Дознаватель — оперативный сотрудник, ведущий розыск преступника, его разработку, поиски вещественных доказательств. Он использует агентов, организует наружное наблюдение за объектом разработки, подслушивание телефонных разговоров, негласно обыскивает квартиры и служебные помещения, напихивает, где это нужно, микрофоны, словом, использует все имеющиеся у него возможности — для чего?

Да для того чтобы получить не просто доказательства преступной деятельности объекта разработки, а такие доказательства, которые позволят передать имеющиеся материалы следствию, а позже — суду. Далеко не все полученные дознавателем материалы можно использовать в следствии и на суде — так, у нас с завидным упрямством отказывались официально признать, что существует, например, перлюстрация корреспонденции, средства подслушивания и многое другое. Нельзя было использовать в суде показания оперработников, не говоря уже, понятное дело, об агентуре, ибо это привело бы к ее расшифровке. Словом, блестящий на первый взгляд материал следствие может возвратить на доработку либо за недоказанностью улик, либо за невозможностью использовать полученные материалы без расшифровки методов, которыми они были получены. Дело непростое, казавшееся мне, не юристу, на протяжении всех моих долгих лет работы в контрразведке уделом невероятных знатоков, настоящих, а не телевизионных.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Да, я там работал: Записки офицера КГБ"

Книги похожие на "Да, я там работал: Записки офицера КГБ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Е. Григ - Да, я там работал: Записки офицера КГБ"

Отзывы читателей о книге "Да, я там работал: Записки офицера КГБ", комментарии и мнения людей о произведении.