Брайан Бойд - Владимир Набоков: русские годы

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

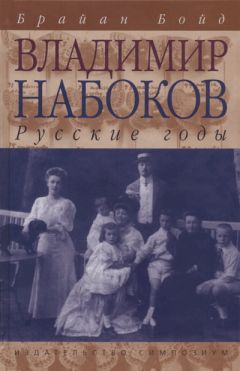

Описание книги "Владимир Набоков: русские годы"

Описание и краткое содержание "Владимир Набоков: русские годы" читать бесплатно онлайн.

Биография Владимира Набокова, написанная Брайаном Бойдом, повсеместно признана самой полной и достоверной из всех существующих. Первый том охватывает период с 1899 по 1940-й — годы жизни писателя в России и европейской эмиграции.

Перевод на русский язык осуществлялся в сотрудничестве с автором, по сравнению с англоязычным изданием в текст были внесены изменения и уточнения. В новое издание (2010) Биографии внесены уточнения и дополнения, которые отражают архивные находки и публикации, появившиеся за период после выхода в свет первого русского (2001) издания этой книги.

Прежде чем сообщить матери о замысле нового романа, Федор пишет ей, что забыл парижский адрес сестры:

…пишешь, пишешь адрес, множество раз, машинально и правильно, а потом вдруг спохватишься, посмотришь на него сознательно, и видишь, что не уверен в нем, что он незнакомый, — очень странно… Знаешь: потолок, па-та-лок, pas ta loque, патолог, — и так далее, — пока «потолок» не становится совершенно чужим и одичалым, как «локотоп» или «покотол». Я думаю, что когда-нибудь со всей жизнью так будет.

Вечером во сне он заходит в свою старую комнату у фрау Stoboy:

В комнате было совершенно так, как если б он до сих пор в ней жил: те же лебеди и лилии на обоях, тот же тибетскими бабочками (вот, напр., Thecla bieti) дивно разрисованный потолок.

На самом деле, наяву, когда Федор впервые вошел в эту комнату почти три года назад, он подумал, что «палевые в сизых тюльпанах обои будет трудно претворить в степную даль» и что здесь ему трудно будет писать об отце. Теперь во сне он видит на потолке тех самых бабочек, которым дал название его отец. Федор знает, что натуралисты обычно сокращают общее родовое название, типа Thecla, до первой буквы, и, таким образом, упомянутая им бабочка Т. bieti— это фактически анаграмма Тибета[149] (Nabokov's Lepidoptera: An Annotated Multilingual Checklist // Les Papillons de Nabokov. Ed. by Michel Sartori. Lausanne: Musée cantonal de Zoologie, 1993. P. 141). В чем же связь этой анаграммы с анаграмматическим «потолком» из письма матери? Дело в том, что этажом выше, то есть над потолком его старой комнаты у фрау Stoboy, живут Лоренцы, невольные пешки в начальном гамбите судьбы Федора и Зины.

Хотя в романе ничего прямо об этом не говорится, сон Федора дает ему все, что нужно для его будущей книги, и вечером он рассказывает о ней Зине. Увиденный им странный потолок его старой комнаты на Танненбергской улице, преисполненный значения телефонный звонок фрау Stoboy — все это раскрывает ему глаза на игру судьбы в его собственной жизни. В его памяти оживает день его переезда на Танненбергскую улицу, его страх, что он не сможет написать здесь историю жизни отца, звонок Александра Яковлевича Чернышевского. Теперь у Федора есть ключ, с помощью которого он может включить в свою новую книгу все, о чем он хочет сказать: Александра Яковлевича Чернышевского и Яшу; Зину и себя самого; все свое творчество, начиная со «Стихотворений» и вплоть до несуществующей рецензии на них, даже незаконченную биографию отца, которую он писал на Танненбергской улице и которую теперь, после своего странного сна, он, как ему кажется, получил право напечатать.

XII

В Груневальде, в предпоследний день «Дара», Федор размышлял о Яше и о Кончееве, о первоначальной идее нового романа. Теперь, в последний день романа, после незабываемо напряженного сна, который не выходит у него из головы, Федор находит идеальное начало для своей новой книги — устроенный ему судьбой переезд на Танненбергскую улицу. Поскольку от этого начала легко и естественно перейти к телефонному звонку Александра Яковлевича Чернышевского, в его распоряжении оказывается еще одна параллель между ним и Яшей, даже более важная, чем та, которую он уже обдумал. Полубезумный опыт Александра Яковлевича, который вступает в общение с душой погибшего сына, Федор сопоставляет с собственной попыткой установить связь с умершим отцом.

Какое-то время после смерти сына Александру Яковлевичу Чернышевскому повсюду виделся его призрак. Когда разум его совсем меркнет, он впадает в беспокойство из-за нашествия в мир разного рода фантомов и назначает себя «председателем общества борьбы с потусторонним». Перед смертью же его сознание просветляется и он полностью отвергает свою навязчивую идею: «Конечно, ничего потом нет… Ничего нет. Это так же ясно, как то, что идет дождь». А на самом деле за спущенными шторами комнаты, где он умирает, светит солнце — просто квартирантка с верхнего этажа поливает на балконе цветы, и вода с журчанием стекает вниз.

Хотя в отличие от Александра Яковлевича Федор всегда сохраняет абсолютно ясный ум, в своем творчестве он пытается проникнуть за пределы жизни, шагнуть навстречу умершему отцу. Кажется, сновидение Федора о встрече с отцом дает ему ключ к пониманию той роли, которую сыграла судьба в его собственной жизни, и подготавливает почву для самого «Дара». Федор не говорит об этом открыто, но интуитивно понимает, что его отец каким-то образом связан с необычно щедрым замыслом судьбы, ощутимым в его жизни, и что именно он во сне подал ему знак.

По крайней мере подобным образом сам Федор, кажется, читает свое сновидение, ибо на всем протяжении «Дара» он, как представляется, намеренно намекает на некое влияние, которое после своей смерти отец оказывает на его жизнь[150].

Вечером того же дня, когда Федор видит свой сон, он рассказывает Зине о том, что собирается написать роман об их судьбе; они направляются домой, и тут роман обрывается на онегинской строфе, прямо отсылающей к Пушкину. Конечно, такая неожиданная концовка — выражение признательности великому русскому поэту. Однако обращение к Пушкину имеет для Федора и гораздо более личный смысл.

Ранее в романе Федор с необыкновенной настойчивостью подчеркивал связь между Пушкиным и своей работой об отце — человеке, который «мало интересовался стихами, делая исключение только для Пушкина». Словесное мастерство Пушкина дало Федору первый толчок, побудивший его начать рассказ о путешествиях отца. Погрузившись вначале в пушкинскую прозу, Федор от нее «перешел к его жизни, так что вначале ритм пушкинского века мешался с ритмом жизни отца». Это слияние достигает такой степени, что он пишет: «Пушкин входил в его кровь. С голосом Пушкина сливался голос отца». Комната на Танненбергской улице с первого до последнего дня, проведенного в ней Федором, связана для него с работой над биографией отца, которую он начал и завершил в ее стенах. Переехав на другую квартиру, он отмечает, что «расстояние от старого до нового жилья было примерно такое, как, где-нибудь в России, от Пушкинской — до улицы Гоголя».

Хотя завершающая «Дар» онегинская строфа начинается словами «Прощай же, книга!», она намекает на то, что нечто продолжается и за пределами этого «прощай»: «…и для ума внимательного нет границы — там, где поставил точку я: продленный призрак бытия синеет за чертой страницы, как завтрашние облака, — и не кончается строка». Эти заключительные строки перекликаются и вступают в спор с унылым и, как нам казалось, последним прощанием Федора со своей комнатой на Танненбергской улице в конце второй главы:

Этот мертвый уже инвентарь не воскреснет потом в памяти: не пойдет вслед за нами постель, неся самое себя; отражение в зеркальном шкапу не восстанет из своего гроба; один только вид в окне ненадолго пребудет, как вделанная в крест выцветшая фотография аккуратно подстриженного, немигающего господина в крахмальном воротничке. Я бы тебе сказал прощай, но ты бы даже не услышала моего прощания. Все-таки — прощай. Ровно два года я прожил здесь, обо многом здесь думал, тень моего каравана шла по этим обоям, лилии росли на ковре из папиросного пепла, — но теперь путешествие кончилось.

Прощаясь со своей комнатой, Федор думает, что он никогда не перечтет написанные здесь наброски биографии отца, — ему кажется, что отец их бы не одобрил, — и никогда не вернется в эту комнату: ничему не суждено воскреснуть. Однако его последний сон снова переносит его на Танненбергскую улицу и к отцу, чей голос оставляет у него чувство, «что это и есть воскресение, что иначе быть не могло».

В конце второй главы, опасаясь потустороннего вето, Федор прекращает работу над книгой об отце. Кто знает, подала ли ему знак тень отца или нет, но Годунов-старший был бы прав, если б посоветовал сыну на время отложить свой труд. Во второй главе Федор слишком рьяно пытается перенестись с отцом в незнакомые ему края, и его отважная демонстрация сыновней привязанности, при всей своей красоте, не способна стать самостоятельной книгой. Только сейчас, научившись различать темы судьбы даже в чуждой ему жизни Чернышевского, он открывает секрет того, как обнаружить щедрый замысел судьбы и в своем собственном прошлом. Теперь, когда он готовится отблагодарить отца за то, что тот познакомил его с Зиной, а потом позволил ему увидеть в этом работу судьбы и таким образом вдохновил на идею «Дара», само бесплодное ожидание какого-либо знака от отца в конце второй главы тоже становится частью узора «Дара» — узора, в котором обязательная неудача обязательно предшествует невообразимо щедрому вознаграждению, отчасти доказывающему, что связь с отцом не прерывается.

Теперь, в финале «Дара», когда Федор убежден, что получил благословение отца, который, явившись ему во сне, дал ему ключ ко всему роману, он отвечает изъявлением благодарности. Ранее он сказал, что голос Пушкина сливается с отцовским голосом; на этот раз он завершает роман пушкинскими строчками, которые приглашают нас вернуться к его началу. Играя на параллели с финалом «Евгения Онегина», Федор отсылает нас и к первой попытке судьбы свести его с Зиной, то есть к сцене переезда на Танненбергскую улицу, перекликающейся с началом «Мертвых душ». Всякий, кто любит русскую литературу, не может не знать, что именно Пушкин подарил Гоголю идею «Мертвых душ», — и подобно этому отец Федора, в котором есть что-то странно-пушкинское, словно бы помогает Федору сделать первый шаг как к Зине, так и к роману, и Федор теперь благодарит добрую судьбу за ее первые подсказки.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Владимир Набоков: русские годы"

Книги похожие на "Владимир Набоков: русские годы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Брайан Бойд - Владимир Набоков: русские годы"

Отзывы читателей о книге "Владимир Набоков: русские годы", комментарии и мнения людей о произведении.