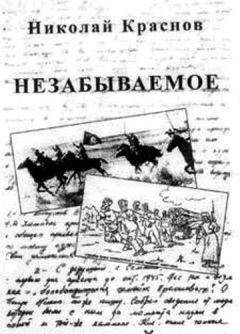

Николай Краснов-младший - Незабываемое.1945 - 1956

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Незабываемое.1945 - 1956"

Описание и краткое содержание "Незабываемое.1945 - 1956" читать бесплатно онлайн.

Воспоминания Н. Н. Краснова-младшего. Материалы по трагедии казачества накануне, во время и по окончании 2-й мировой войны.

Для автора «Незабываемого» — донского казака, офицера армии Югославии — советско-германская война 1941-45 гг. стала продолжением гражданской, продолжением борьбы за свободную Россию.

Воспоминания Николая Краснова-младшего посвящены событиям, до сих пор остающимся малоизвестными современному российскому читателю — предательской выдаче англичанами по окончании 2-й мировой войны в СССР на расправу десятков тысяч казаков.

Автор — единственный из семьи Красновых, кто сумел пройти все ужасы ГУЛАГа и вырваться в свободный мир. Помогло выжить обещание, которое он дал в 1945 году своему деду: рассказать, миру правду о предательстве «союзников», о трагической участи преданных, о том, во имя чего взяли казаки оружие.

В России книга издается впервые. Для российского читателя составитель посчитал необходимым дополнить издание материалами о причинах, толкнувшие огромное число казаков на вооруженную борьбу с Красной армией в составе германского Вермахта, об истории формирования казачьих частей, а также кратким описанием жизни Н.Н.Краснова после освобождения (на основании его переписки с кубанским атаманом В.Г. Науменко).

Издатели сердечно благодарят тех, без кого это издание не состоялось бы: за финансовую поддержку — ветерана 5-ю Донского полка 15 ККК Николая Семеновича Тимофеева, ООО «Буроввик» (Москва) и его руководителей — Александра Всеволодовича Никольского и Евгения Анатольевича Хохлова; за предоставленные фотоматериалы — Товарищество ветеранов 15 ККК (ФРГ) и его представителя в Москве — В.В. Акунова; Михаила Леонидовича Васильева (Франция) — сына донского генерала, выданного в Лиенце н погибшего в ГУЛАГе: а также Наталию Вячеславовну Назаренко-Науменко (США) дочь кубанского атамана; редакционную коллегию и авторов газеты «Станица» (Москва).

Много позже мы узнали, что только несколько человек покинуло СССР в августе того же года, но большинство «югославян», «освободившихся» в январе и феврале 1955 года, по январь 1956 года все еще сидели в Потьме.

В то время там были А.Петровский, М.Садовников и многие другие «де-юре» люди на свободе, «де-факто» ее не имевшие. Они искали путей и возможностей получить въездную визу в любое свободное государство, старались восстановить связь с близкими или хотя бы добрыми по сердцу знакомыми, и не всем это удалось.

Вскоре у нас всех пропало желание выбираться из СССР югославянскими путями. Сам титовский посол в Москве — Видич, вел себя более чем цинично, да и вести к нам пришли очень неприятные. О некоторых наших сосидельцах по ИТЛ мы узнали, что, приехав в Югославию, они опять попали за проволоку.

В апреле 1955 года, наконец, нам официально сообщили, что все наши «дела» отправлены в Москву на пересмотр, и что вашей судьбой теперь распоряжается непосредственно Москва. В дисциплинарном отношении мы и дальше подчинялись лагерному начальству, но нас не смели сдвинуть с места, перевести в другую колонну или лагерь без разрешения Москвы, и даже в случае окончания срока мы не смели без ее разрешения перейти на какое-то новое положение. Среди нас были такие, которым подошел и прошел срок заключения, и они буквально болтались в Чурбай-Нуре, по три, четыре и больше месяцев, маясь и мучаясь в ожидании решения своей судьбы.

Чурбай-Нура была интересна своим, как я сказал, смешением языков. Среди «иностранцев» было много бесподданных, т е. русских эмигрантов из Манчжурии, с Дальнего Востока, которым тоже прошел срок наказания. С первого же дня их прибытия в Нуру их стало обхаживать МВД.

— Ну, куда вам ехать на восток! — говорили чекисты. — Что вы там потеряли? В Европу вам не попасть, а с китайцами, сами знаете, как жить, в особенности теперь, когда Китай освободился от западного влияния и стал совершенно самостоятельным. Легко вам было с китайцами, даже тогда, когда они были «ходями», да «бойками»? Вы расплатились за свои ошибки в прошлом. Родина к вам никаких больше претензий не имеет. Вы — ее сыны. Мы поможем, и к вам приедут ваши семьи. Заживете здесь спокойно, обоснуетесь.

Дальневосточники стали колебаться. В 1955 году русским в Китае жилось ой, как плохо. Благодаря разрешению писать и получать неограниченное количество писем, они списались с семьями, и вести, которые они получили, были весьма неутешительными. Голод. Холод. Нужда.

Постепенно стали расконвоировать всех этих бывших семеновцев, каппелевцев, анненковцев, оставшихся после всех перипетий в живых. Они фактически первыми стали выходить в поселок без конвоя, присматриваться к жизни вольнонаемных, приглядывать себе участочки для стройки домика, работенку, на случай, если выпустят, и семья приедет.

Это было все так по-человечески понятно, что осуждения в нас не встретило. Каждый человек — кузнец своего счастья. Счастье, возможно, строилось в мечтах на фундаменте прежних испытаний. Китай? А оттуда куда? Тут говорили по-русски, давали какой-то кусок хлеба, и в этой азиатской степи не так чувствовалось влияние Москвы и ее капризы.

Многие стали писать письма, призывая свои семьи вернуться «на родину» и поселиться в этих угольно-шахтерских местах. Такое письмо давалось тяжело. Я видел людей, как звери, ходивших взад — вперед, чуть ли не в голос рассуждавших. Затем, сняв голову, по волосам уже не плакали. — Ну, что ж! — говорили, — написал! Хотят — приедут. Все же лучше здесь, чем у «ходи» под вонючей пятой! Вслед за дальневосточниками произошло почти поголовное расконвоирование, о котором я уже писал. Мы как бы опьянели. Конечно, все это было далеко от настоящей свободы, и многие из нас так и не поверили в «свободную жизнь» в СССР, но самое понятие о том, что у тебя в кармане лежит пропуск, что ты идешь на работу без грубого конвоя, без «счета» в лежачем или сидячем положении, без собак, без палок и молотков, гуляющих по спинам, — пьянило, как самое крепкое шампанское, и ударяло в голову.

Мы начали осторожно, исподволь, но с жадным любопытством присматриваться к этой «воле», воле в степях Средней Азии СССР.

Чурбай-Нура, шахтерский городок, родился в 1950 году. Построили его не «вольные», а сами заключенные, которых тогда уже сюда согнали на работы в шахтах. Работали, освобождались и оставались добровольно в этом, может быть, климатически неприятном месте, но «подальше от красных глаз Кремля». В наши дни население состояло из 90 % бывших заключенных и только 10 % вольных, куда входили и чины МВД и шахтерные вольнонаемные инженеры и рабочие.

Городок — с одной асфальтированной улицей, с хорошим шоссе, разветвлявшимся ко всем шахтам, с магазинами, двухэтажными домами «казенной стройки» и маленькими домиками, каждый на одну семью. Деревьев и зелени не было, несмотря на всеобщие старания и усилия: природа их не хотела. Никаких ресторанов, в нашем понятии. Один клуб, в котором и столовка, где можно поесть, и кино, в котором через четыре дня меняется картина, и где раз в месяц приезжие артисты (большей частью, тоже бывшие заключенные) показывают какую-нибудь постановку. Шахтеры, инженеры, строители, железнодорожники, эмвэдешники с семьями живут скучно, но сравнительно без потрясений. При нас достроили прекрасную больницу, детский сад и даже среднюю школу.

Шахтеры многосемейные живут в больших домах-казармах. Имеют по две комнаты, кухню, ванную и уборную. Последние не функционируют, и около больших домов всегда ютятся примитивные ящички — отхожие места на свежем воздухе. Холостяки живут в общежитии или пристраиваются по два-три человека, как квартиранты, в какой-нибудь шахтерской семье.

Возвращаясь к ванным и уборным, должен вспомнить и «паровое» отопление, которое тоже не функционирует. По общесоветской системе, в одних домах поставлены печи, но не закончена проводка, в других проведена канализация, но нет водопроводных труб, в третьих есть и то и другое, но нет соединения с общей сетью. Так в СССР все. Поэтому из окон торчат черные трубы печек-буржуек, благо угля, сколько хочешь. В ванны наносят воду со двора ведрами, а «до витра» бегают в домики с косой крышей.

Никто не протестует, в особенности бывшие заключенные. Они рады, что ушли из-за проволоки, спят спокойно на кроватях, какие бы они ни были, а не на клоповых нарах, и их никто не гоняет, как скот.

У всех бывших заключенных, да и у тех, кто отсиживал срок, появлялась жажда работать для того, чтобы заработать. Не для денег — возможно, что он сразу же «бахнет» получку на водку, а просто потому, что процесс «заработка» был приятен. В среднем, хороший шахтер зарабатывал 1000–1200 рублей в месяц. Они считались «привилегированными». На монтаже металлоконструкции и на станочных работах больше 700 рублей выгнать было невозможно.

Живут люди по-разному. Бывшие «контрики» — скромно и с расчетом. Никогда в лагерях не бывавшие не умели свести концы с концами. Я знал инженера, которому на жизнь (жена и двое ребят) 1600 рублей не хватало, и он «туфтил», где и как мог, рискуя свободой. Жил он, казалось бы, скромно, даже в кино не ходил. Мне он говорил, что переезд в Нуру, приобретение обстановки, родины да крестины завалили его так, что только года через три он сможет стать на ноги. От организации, у которой работали вольнонаемные рабочие, они получали в то время кусок земли под огород (4–5 соток), на которой произрастал только картофель.

Хуже всего холостая, да еще «чисто вольная» братва. После получки расплатится, с грехом пополам, с долгами и остальное пропьет с горя. Пьют в СССР много. Пьют горько, с надрывом. Не пьет, может быть, только очень юная молодежь, начавшая думать и сознавать после смерти Сталина и Берии. У них, еще не тронутых, другие мысли, другие влечения. Эта молодежь очень напоминала мне ту, которая «ходила в народ и искала правду». И сейчас она страдает, мучается, блуждает и ищет правду, ищет веру которую у нее отняли. Ищет свое потерянное детство, мечтая о «настоящей жизни» для всего народа.

Вспоминаю приблизительный подсчет прожиточного минимума, который делал один из молодых вольных рабочих, только что женившийся:

1 кг хлеба в средн. 2 руб. 60 кг в месяц 120 руб.

1 кг масла в средн. 28–30 руб. 1 кг в месяц 30 руб.

1 кг маргарина в среднем 15 руб. 3 кг в месяц 45 руб.

1 ведро картофеля 10 руб. 10 вёдер в мес 100 руб.

1 кг мяса 12–25 руб. 2 кг в месяц 40 руб.

1 кг пшена 3–7 руб. 5 кг в месяц 25 руб.

1 кг сахара 9 руб. 3 кг в месяц 27 руб.

1 л. Молока 2.50 руб. 15л. в месяц 37,5 руб.

Итого: 424.50

Если к этой знаменательной таблице, где картофель играет главную роль, и где сахар может взрасти с 9 рублей (если его достают на «базаре») до 40 рублей, прибавить чай, кофе, неизменные советские конфеты (единственная радость), табак, какую-нибудь законсервированную снедь — расходы вырастут до 600–650 рублей. Квартира и освещение — приблизительно 50 рублей. Зимой уголь и дрова. Шахтеры уголь даром не получали, но «доставали». Другим рабочим приходилось туже. Таким образом, заработок в 700–800 рублей для семьи из двух включал возможность одеться и обуться.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Незабываемое.1945 - 1956"

Книги похожие на "Незабываемое.1945 - 1956" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Краснов-младший - Незабываемое.1945 - 1956"

Отзывы читателей о книге "Незабываемое.1945 - 1956", комментарии и мнения людей о произведении.