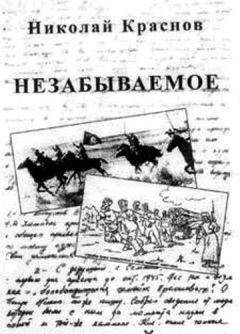

Николай Краснов-младший - Незабываемое.1945 - 1956

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Незабываемое.1945 - 1956"

Описание и краткое содержание "Незабываемое.1945 - 1956" читать бесплатно онлайн.

Воспоминания Н. Н. Краснова-младшего. Материалы по трагедии казачества накануне, во время и по окончании 2-й мировой войны.

Для автора «Незабываемого» — донского казака, офицера армии Югославии — советско-германская война 1941-45 гг. стала продолжением гражданской, продолжением борьбы за свободную Россию.

Воспоминания Николая Краснова-младшего посвящены событиям, до сих пор остающимся малоизвестными современному российскому читателю — предательской выдаче англичанами по окончании 2-й мировой войны в СССР на расправу десятков тысяч казаков.

Автор — единственный из семьи Красновых, кто сумел пройти все ужасы ГУЛАГа и вырваться в свободный мир. Помогло выжить обещание, которое он дал в 1945 году своему деду: рассказать, миру правду о предательстве «союзников», о трагической участи преданных, о том, во имя чего взяли казаки оружие.

В России книга издается впервые. Для российского читателя составитель посчитал необходимым дополнить издание материалами о причинах, толкнувшие огромное число казаков на вооруженную борьбу с Красной армией в составе германского Вермахта, об истории формирования казачьих частей, а также кратким описанием жизни Н.Н.Краснова после освобождения (на основании его переписки с кубанским атаманом В.Г. Науменко).

Издатели сердечно благодарят тех, без кого это издание не состоялось бы: за финансовую поддержку — ветерана 5-ю Донского полка 15 ККК Николая Семеновича Тимофеева, ООО «Буроввик» (Москва) и его руководителей — Александра Всеволодовича Никольского и Евгения Анатольевича Хохлова; за предоставленные фотоматериалы — Товарищество ветеранов 15 ККК (ФРГ) и его представителя в Москве — В.В. Акунова; Михаила Леонидовича Васильева (Франция) — сына донского генерала, выданного в Лиенце н погибшего в ГУЛАГе: а также Наталию Вячеславовну Назаренко-Науменко (США) дочь кубанского атамана; редакционную коллегию и авторов газеты «Станица» (Москва).

Рядом с крестьянином, когда-то ожидавшим «хлеба и воли», стоит и его старший и до некоторой степени привилегированный брат — рабочий. Несмотря на всю любовь к земле, сегодняшний крепостной 20 века, крестьянин, бежит от того, что составляет соль его жизни, главным образом, потому, что он лишен личной собственности и личной инициативы.

Советский рабочий более или менее обеспечен, по советским понятиям. Одет он грязно и бедно, но раз в неделю одевается в праздничный костюм, с трудом добытый, синий шевиотовый (мечта всех подсоветских) и с тоски напивается. И у него, у рабочего, отнята личная инициатива. Он сыт, если и не очень. Он тянет свою лямку с типично русским фатализмом и в вечной надежде на какие-то улучшения.

Вся экономика СССР, все его производство поставлены на обмане. Все это знают, по-иному не могут и потому покрывают. От самого маленького рабочего до министра, все связаны круговой порукой «туфты».

Чтобы получить больше денег, рабочий старается записать себе больше часов работы, жульничает и туфтит. Десятник, мастер, прораб, зная это, урезает часть туфты, часть признает, так она идет и ему в пользу. Все уравновешивается, подмазывается и посылается дальше в границах «не превышения оплаты труда». Мастер, начальник цеха, инженер, директор завода — все выше и выше, «в рамках плана», до самого ЦК ползет, растет туфта. Каждый урывает себе кусочек и, в конце концов, по сообщениям, весь СССР должен был бы завалиться электрическими лампочками, нитками, ботинками, ситцем, всем, что душа желает, но ничего нет и всего не хватает.

В мои дни забастовки были совершенно исключены. Рабочие не смеют просить и требовать повышения зарплаты. Это — контрреволюция. Подрыв производства. Поэтому, если раньше было выражение — «не подмажешь, не поедешь» — теперь все, улыбаясь, говорят «не стуфтишь — с голоду сдохнешь!» Я не буду писать о стахановщине. Она известна всему миру. Все знают, как трудно выполнить все 100 процентов нормы, и все росказни, да и «факты» стахановского производства — жульничество, для выполнения которого двадцать человек подготовляют работу для одного. Для этого не жалеется ни подсобный материал, ни вспомогательные силы.

Конечно, и туфту можно назвать кражей, но, кроме нее, существует и поголовное расхищение «социалистического имущества», тоже растущее процентуально высоте поста, занимаемого «хищником». Простой рабочий возьмет себе фунтик гвоздей. Мастер отвалит побольше. Он берет и для себя и для соседа, от которого ожидает взамен подобной же услуги. Инженеру нужен ящик гвоздей, чтобы подмазать, где надо. Директор завода может «уступить» полтонны гвоздей тому, кто «уступит» ему полтонны другого материала. А завод, который должен околотить громадное количество ящиков или обшить досками нововыстроенные или ремонтированные товарные вагоны, возвращается к «туфте», т. е. там, где должно быть вбито минимум 100 гвоздей, вбивают 10. Все довольны. Рабочим меньше работать. Вагоны или ящики делаются быстрее, и достигается норма, приемщики жмурятся одним глазом и получается сказка про белого бычка.

Если маленький рабочий, главным образом, «хищничает» для себя самого, то старшие, до директоров завода, делают это не всегда из материальных выгод, но и оберегая свой пост, свою голову, свою свободу. У него начинает разлезаться здание какого-нибудь цеха. Он взывает и просит, чтобы ему прислали цемент. Цемент не идет. Наступает сначала дождливый, а затем снеговой период. Вода размывает рассевшееся здание. Снег давит на него, и крыша грозит рухнуть. Кто будет отвечать, если случится несчастье? Не важны рабочие жизни. Важен перебой в работе, грозящий разными статьями. Директор завода вступает в переговоры с директором цементного завода и за тонну гвоздей получает несколько тонн цемента. Здание поправлено. Все довольны, а если какой-нибудь вагон развалится в щепы, будет отвечать железная дорога. Если ящики рассыплются, и из них вывалится все содержимое, опять же будет виноват, кто угодно, но не завод.

Так это ведется по всему СССР. «Пятилетки» выполняются и перевыполняются на бумаге. В жизни же результатов нет, и о действительном удобстве, гигиене, удовлетворении самых минимальных потребностей народа никто не думает.

СССР считается засекреченным государством. Многие на западе думают, что ни одна тайна, скрываемая правительством, не запрятана так глубоко, как в СССР. Однако, это далеко не так. О всех мероприятиях, скрываемых до известного дня, узнают не только на воле, но и в лагерях далеко до срока. Например, день обмена валюты в 1947 году держался в большом секрете, во избежание каких-либо махинаций. Уже за месяц до объявления срочно проделывались разные денежные манипуляции, и факт никого не застал врасплох. Даже о «чистках» люди узнавали заранее, и только завороженность кролика под взглядом кобры заставляла обреченных без сопротивления ждать своей судьбы.

Может быть, именно этому положению кролика — гражданина и кобры — партии должен быть благодарен Кремль за то, что все его «начинания» проходят с стопроцентным и более успехом. Так проводятся и займы, которые перевыполняются на 103 и больше процентов. СССР умудрился «добровольно вытянуть» деньги не только у «вольных» людей, но даже у заключенных в спец-лагерях, которые в то время не имели ни имени, ни фамилии. Если несчастный раб имел в лагерной кассе десять рублей, у него вытягивали и их. Пробовали сначала уговаривать, затем прибегали к угрозам, к карцеру, к изолятору и, наконец, сообщали о переводе в штрафные лагеря. МВД в лагерях перевыполнило план, не сообщая, конечно, о том, что рабы записывались на заем только после самых изощренных методов воздействия. Все, что делается «добровольно» в СССР, имеет свою подкладку. Вспоминаю частушки, которые пели в Казахстане вольные ребята, попавшие на целину:

— Все случилось шито — крыто. Стал вождем Хрущев Никита. Сталин гнал нас на войну, а Хрущев на целину!

Никакого энтузиазма в «целинном вопросе» не было, и отправлялись бригады по указу и выкладке, откуда и сколько шло рабочих рук. Все лозунги, плакаты, песни и выкрики фабриковались коммунистическими заправилами.

Бывало, спросишь целинного добровольца, отчего он оставил ВУЗ, учебу, свою личную жизнь, — отвечает немного измененными словами старого анекдота:

— Да потому, что ошибся и, вместо «караул», «ура» кричал. Вот и забрали.

Вместо «караул», кричит «ура» в СССР каждый, кто хочет жить, и кричит он не по ошибке, а потому, что знает, что на его крик о помощи никто не откликнется, никто ему не поможет.

Любой знаток жизни в СССР может найти мои рассуждения поверхностными, схваченными и записанными налету. Это и есть так. Я просто передаю все то, что запомнилось из виденного и слышанного. Самым близким для меня миром был мир лагерей и заключенных, и «воля» в СССР навсегда осталась для меня туманной, мало изведанной страной, тем более, что мой контакт с Центральной Россией проходил опять же под знаком лагерей. Немного иных, но все же лагерей.

1954 год, которому я посвятил эту главу, для нас, лагерников, был годом чудес, и он, конечно, будет вписан в историю концлагерной России золотыми буквами. Не разбираясь более в международном значение шагов правительства, я подведу только один итог: народ, связанный узами родства или дружбы с 20 миллионами недавно еще бессловесных рабов, был доволен. Довольны были, если не принципиально, то практически, и сами рабы.

Исчезли слова «изменник родины» и «враг народа». Бывшие «диверсанты» и «шпионы» приобрели право считать себя человеком. МВД лезло из кожи, чтобы создать впечатление во всем СССР, что осужденные люди подвергнуты только «временной изоляции», и что они добросовестным и честным трудом искупают! Свои вольные и невольные вины перед родиной.

К нам в лагеря стали приезжать спец-пропагандисты, которые в пламенных речах убеждали даже тех, кто получил 25 лет, что никто из них этот срок высиживать не будет, и «поскольку они будут всем сердцем и всеми силами участвовать в стройке государства (уже не коммунизма! Зачем вслух это говорить!) Родина-мать примет их в свои широкие, свободные объятия!

Приказ ГУЛАГа о разрешении «расконвоировки» заключенных по 58 статье произвел буквально революцию. Расконвоировать заключенных мог сам начальник лагеря, и обычно эту привилегию получали только бытовики и то те, кому оставалось месяц — два до конца срока. Считалось, что такой не убежит. Зачем, когда воля близка?

Если до этого приказа расконвоировали кого-нибудь по 58, то только тех, кто сидел по пункту 10, т. е. так называемых «болтунов», да и то по спец-разрешению из Москвы. С пропуском, на котором стояло тридцать печатей, с предварительным обыском и т. д., отпускали беднягу «контрика» без конвоя за пределы лагерной зоны.

Приказ ГУЛАГа был встречен начальством с неудовольствием. Легко им там приказывать за тридевять земель! Как можно выпустить без конвоя «контрика», который имел на плечах еще 20 недосиженных лет? Сбежит! Наболтает вольным, чего не надо!

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Незабываемое.1945 - 1956"

Книги похожие на "Незабываемое.1945 - 1956" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Краснов-младший - Незабываемое.1945 - 1956"

Отзывы читателей о книге "Незабываемое.1945 - 1956", комментарии и мнения людей о произведении.