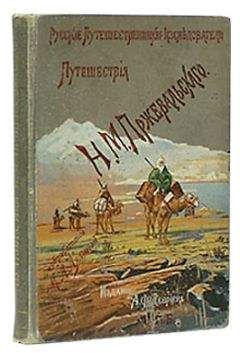

Николай Пржевальский - Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки"

Описание и краткое содержание "Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки" читать бесплатно онлайн.

В издании представлены обработанные М.А.Лялиной подлинные сочинения российского путешественника и натуралиста Н.М.Пржевальского.

Издание предваряется вступительными статьями проф. Э.Ю.Петри, содержит 5 глав:

Путешествие по Уссурийскому краю

Монголия и страна тангутов

Из Зайсана через Хами в Тибет на верховья Желтой реки

От Кяхты на истоки Желтой реки; исследование северной окраины Тибета и путь через Лоб-нор по бассейну Тарима.

Второе, сокращенное издание

124. Действительно слухи о гибели экспедиции Пржевальского ходили упорные и проникли они на страницы столичной печати в Петербурге. Подробнее об этом сказано во вступительной статье к этой книге.

125. Южно-Кукунорский хребет (тибетское — Танегма) позже был посещен экспедицией Роборовского, Обручева, Лоци и других, в отчетах которых содержится дополнительный материал об этих горах. Местное название хребта — Курлык-ула или Курлык-даба (Журавлиные горы или перевал) на современных картах закрепляется для западной части хребта.

126. Описание Куку-нора в значительной части повторяет содержание главы XI книги "Монголия и страна тангутов" того же автора. Новым данным об озере посвящены наши примечания 115–119 к изданию 1946 г. (стр. 319), почему мы, дабы не повторяться, ограничиваемся этой ссылкой. В конце описания Куку-нора Пржевальский также посылает читателя к первому своему отчету о путешествии в Центральную Азию. См. также наши примечания к книге "Монголия и страна тангутов", 1946, No№ 121–124 и 126. Подробно история Куку-нора дана в работе Г. Е. Грумм-Гржимайло "Материалы по этнологии Амдо и области Куку-нора", "Известия Русского георафического общества", том 39, вып. 5, 1903, а также в его "Описание путешествия в Западный Китай", т. II и III, СПб., 1899 и 1907 гг. См. также В. М. Успенский "Страна Кукэ-нор или Цин-хай, с прибавлением краткой истории ойратов и монголов, по изгнании последних из Кукэ-нора". "Записки Русского Географического общества по отделению этнографии", т. 6, СПб., 1880, отдел 2, стр. 57-196.

127. О дунганах Пржевальский сообщает в первых двух книгах о путешествиях в Центральную Азию: "Монголия и страна тангутов" и "От Кульджи за Тянь-шань и на Лоб-нор". Происхождение дунган достаточно не выяснено. Упоминаемая секта шиитов является религиозным течением ислама, в котором различают две главные секты — сунитов и шиитов, находящихся в активной религиозной борьбе между собой. К шиитам относится часть населения Ирана, Индии, Ирака.

128. Это замечание в равной степени относится отнюдь не только к азиатским племенам. О каких киргизах идет речь, сказать на основании данного коротенького описания невозможно. Пржевальский пишет, что одного виденного им в Ала-шане киргиза можно было сразу отличить по большой бороде. Но известно, что ни киргизы, ни казахи не имеют сколько-нибудь пышной растительности на лице. Наоборот, бороды и усы их редкие, прямо растущие. К тому же среди киргизов, казахов и монголов был очень распространен обычай выщипывать волосы на лице. Н. В. Кюнер в обзоре племен, населяющих Тибет и соседние, прилегающие к нему, территории, говорит о "тюркских кочевниках, проникающих сюда изредка из бассейна Тарима и известных тибетцам под именем "хор" или "каче" (магометанин)". См. его "Описание Тибета", ч. 2, этнографическая, вып. 1, Владивосток, 1908, стр. 22.

129. Об этом интересном племени часто упоминают путешественники, посетившие Куку-нор. Но все же о нем имеется очень мало этнографических данных. Видимо племя это по своему происхождению монгольское (см. наше примечание № 95 к книге "Монголия и страна тангутов", М., 1946, стр. 315).

130. Дидона — основательница Карфагена. По греко-римской мифологии Дидона — сестра тирского царя Пигмалиона, который погубил ее мужа. Дидона на корабле бежала с родины и приплыла к африканскому побережью. Здесь у ливийцев Дидона купила землю размером с воловью шкуру. Ливийцы охотно согласились отдать ей такое количество земли. Но Дидона обманула их, разрезав шкуру вола на тонкие ремешки, отгородив таким образом большую площадь, на которой и построила Карфаген. Удивительно совпадение сюжета, даже в деталях, этой легенды со сказаниями других народов. Что легенды и народные сказки имеют у разных, очень далеко живущих друг от друга, народов одни и те же сюжеты и отличаются вариантами, известно уже давно. Обширный фольклорный материал у тибетцев, монголов, тюркских народов Центральной Азии собрал Г. Н. Потанин. Это собрание — плод громадного труда, оно представляет большую ценность. Однако следует отметить, что Потанин, увлекаясь восточной мифологией и наблюдая сходство во многих сюжетных линиях Востока и Запада, иногда приходил к неверным конечным выгодам о заимствовании многих сюжетов и тем самобытных русских сказок с Востока. Потанин сравнивал сказки и легенды азиатского и европейского (и ближневосточного) происхождения и проводил между ними поразительные параллели. Потанин в нескольких вариантах записал сказку о царе Мидасе. Эти варианты им найдены в Тибете, в Монголии. Л. С. Берг нашел эту же легенду у иссыккульских калмыков (журнал "Землеведение", т. XI, 1904, вып. 1–2, стр. 9). Представляется интересным привести здесь один из вариантов этой легенды, записанной Потаниным в Монголии: "В древности был Эльджиген-чиктей-хан (Ослиноухий хан). Он казнил всех, кто ему стриг волосы. Позвал он мальчика, сына одной бедной женщины; та скатала хургулов (хургул — шарик, собственно помет бараний) из муки на молоке из своей груди и на сахаре и сказала сыну: "Когда будешь брить хана, ешь это!" Мальчик взял шарики и пошел к хану; во время бритья он остановился н стал есть их. Хан спросил: "Что ты ешь? Дай мне один". Мальчик дал ему один шарик. Хану понравилось, и он остальные выпросил у мальчика. Когда съел их, спросил у мальчика: "Из чего это сделано?" И когда тот рассказал ему состав шариков, хан сказал: "Ну, я теперь пил молоко твоей матери и потому не могу тебя казнить. Иди домой, но никому не говори, что видел".

Пошел мальчик домой; идет полем, трава (олен) колышется; он думает, что она спрашивает его, что он видел, и так ему хочется сказать ей. Не вытерпел и сказал траве: "У нашего хана ослиные уши. Манай хан ельджиген чиктей". Идет дальше; мыши выглядывают из нор и пищат: "Чирт, чирт!" Он думает, что они его спрашивают, что он видел, и так ему опять захотелось сказать. Не утерпел и сказал мышам: "У нашего хана ослиные уши". Идет дальше; стоит дерево, ветви его качаются в воздухе. Он думает, что дерево спрашивает его, что он видел? Опять ему хочется сказать, и он сказал дереву: "У нашего хана ослиные уши".

Поехал хан по своему ханству, трава качается и нашептывает: "Вот едет хан с ослиными ушами!" Дерево шумит листьями: "Вот едет хан с ослиными ушами!" Тогда хан подумал: "Теперь узнали не только все подданные, но и трава, и лес, и звери". И перестал казнить". ("Очерки Северо-Западной Монголии", т. IV, СПб, 1883. стр. 294–295).

К главе пятнадцатой131. Как известно, следующее четвертое путешествие по Центральной Азии привело Пржевальского к истокам Хуан-хэ. Свой отчет об этой экспедиции он так и назвал "От Кяхты на истоки Желтой реки…." и т. д. 1888 г.

132. Небольшие речки, составляющие Хуан-хэ выше двух озер, открытых Пржевальским, все же берут начало в снеговых и ледниковых горах, как, например, истоки, лежащие в хребте Баян-хара. Однако площадь, занятая здесь снегами и ледниками, как будто и не очень большая. Отсутствие же паводка на Хуан-хэ в летнее время может быть объяснено холодным и суровым летом на высочайших горах Тибета, где нет интенсивного таяния, как в горах, скажем, Тянь-шаня.

133. Стране Амдо посвящена работа П. К. Козлова "Монголия и Амдо и мертвый город Хара-хото" (Москва-Петроград, 1923, второе издание — Географгиз. Москва, 1947).

134. Хара-тангуты — монгольское название тибетского племени панака, в переводе значит "черные тибетцы". О них можно найти данные у П. К. Козлова в его отчетах о центральноазиатских путешествиях. В своем последнем отчете о поездке в Центральную Азию Н. М Пржевальский вновь возвращается к характеристике этого племени, (см. его "От Кяхты на истоки Желтой реки", СПб., 1888, гл. 5, стр. 183–185). Очень интересным представляется показание путешественника о шаманах, пользующихся большой популярностью и правами наряду со служителями ламаистской церкви. Последующие этнографические исследования подтвердили наблюдение Н. М. Пржевальского. Ламаизм, как более поздняя религия, воспринял много от местного шаманизма и включил ряд доламаистских верований и обычаев в свой ритуал и свою систему. О тибетцах панака см. также Г. Е. Грумм-Гржимайло. Описание путешествия в Западный Китай, т. 3, СПб., 1907, стр. 15–18.

135. Вероятно, речь идет не о слепыше — Siphneus, а о цохоре Myospolax.

136. Все перечисленные фазаны называются ушастыми. Систематика фазанов ныне подверглась ревизии, в результате чего пересмотрено положение и место отдельных видов и форм.

137. Миссионер Давид Арманд, путешественник и исследователь Сычуани и Тибета (вторая половина XIX века). Собрал большие коллекции, главным образом зоологические (402 вида, из которых 163 оказались новыми), обработанные частично им самим, а также сотрудниками музея естественной истории в Париже. Не ограничиваясь сбором зоолого-ботанических коллекций, Давид Арманд внес много нового в географию и геологию Восточного Тибета.

138. Ревень, описанный Пржевальским в Северном Тибете, является только подвидом Rheum palmatum, ныне известен как ревень тангутский — Rheum palmatum var. tangutica.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки"

Книги похожие на "Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Пржевальский - Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки"

Отзывы читателей о книге "Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки", комментарии и мнения людей о произведении.