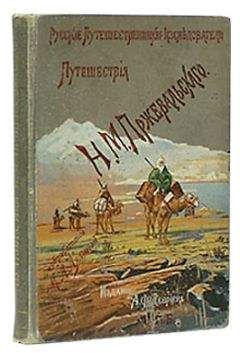

Николай Пржевальский - Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки"

Описание и краткое содержание "Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки" читать бесплатно онлайн.

В издании представлены обработанные М.А.Лялиной подлинные сочинения российского путешественника и натуралиста Н.М.Пржевальского.

Издание предваряется вступительными статьями проф. Э.Ю.Петри, содержит 5 глав:

Путешествие по Уссурийскому краю

Монголия и страна тангутов

Из Зайсана через Хами в Тибет на верховья Желтой реки

От Кяхты на истоки Желтой реки; исследование северной окраины Тибета и путь через Лоб-нор по бассейну Тарима.

Второе, сокращенное издание

В характеристике, сделанной Пржевальским, обращает внимание его сравнение тибетцев высшего сословия Южного Тибета, которые "так же красивы, как европейцы". Такое сравнение весьма условно, ибо и понятие "красоты" также весьма условно. Это сказано человеком с европейскими вкусами и европейской цивилизации. Ему противна и нечистоплотность кочевников. При этом нужно учитывать, в каких условиях жили и живут и сейчас номады Тибета, Монголии, Джунгарии, Куку-нора. Когда представляются конкретно материальные условия их жизни, условия быта, работы, тогда объяснима и их "нечистоплотность". Ведь сам Пржевальский, после больших переходов и больших путешествий, оглядывая себя и товарищей, восклицает: "На кого мы похожи!" Рваные, грязные, усталые, они нередко производили впечатление "диких" людей, их вид удивлял местное население.

И здесь Пржевальский обвиняет кочевников Тибета, да заодно и Монголии, в лени и трусости, а тибетцев в лени и воровстве. Как мы отмечали в книге (Монголия и страна тангутов" (1946, стр. 310, примечание 47), многие из этих качеств объясняются положением данных стран как колоний Китая, возтействием ламаизма на население. Ламы учат и призывают к бездействию, к покорности, к непротивлению. Обнищание же кочевых народов Центральной Азии приняло массовый характер и громадные размеры. Конечно, обобщение Пржевальского о тибетских кочевниках, что "это люди без всякой совести и поголовные обманщики", сделано без большого сравнительного материала и с поспешностью.

Некоторые путешественники по Тибету отмечают разбойничьи повадки кочевого населения Северного Тибета, с которыми нередки были вооруженные столкновения, а путешественник французский географ Дютрейль де-Ренс был убит тибетцами в конце своей экспедиции. В течение долгого времени, с 1891 по 1894 г., он и Ф. Гренар изучали Кашгарию (вышли из г. Ош, ныне Киргизской ССР) и Тибет. По дороге в Лхасу их задержали, заставили ждать, как и Пржевальского, ответа высшего духовенства. Между тем суровой тибетской зимой гибли от голода и холода верблюды, остались живыми только два. Морозы доходили до –30°. В Лхасу путешественники так и не проникли, а пошли к истокам Меконга и перевалили в бассейн Янцзы. У путешественников была украдена лошадь. Началась перестрелка, Дютрейль был смертельно ранен, а затем труп его был сброшен в реку. Экспедиция эта сделала богатые географические наблюдения; к счастью, все дневники и багаж экспедиции не пропали. В. Б. Барадийн — русский ученый, бурят по происхождению, сделавший богатое этнографическими исследованиями путешествие в Тибет, пишет, что так уж повелось — изображать тангутов как воровской, разбойничий и дикий народ. Барадийн же утверждает, что тангуты добродушны, обладают смекалкой, свободолюбивы и прямы в обращении. Их нельзя огульно обвинять в бесчестии, им присуще и благородство (Б. Б. Барадийн. См. "Известия Русского Географического общества" за 1908 г.). Помимо работы Барадийна, удостоенной премии Н. М. Пржевальского, интересный этнографический материал о тибетцах можно найти в упомянутой работе П. К. Козлова, в книге Г. Ц. Цыбикова "Буддист-паломник у святынь Тибета", Петроград, 1918. У. Рокхиля — "В страну лам. Путешествие по Китаю и Тибету". Перевод с английского, СПб., 1901. Большой историко-этнографический материал приведен у Г. Е. Грумм-Гржимайло в его "Описании путешествия в Западный Китай", 3 тт. СПб., 1896–1907. Не забыл дать характеристику племен, живущих в Северном и Восточном Тибете и наш замечательный путешественник Г. Н. Потанин, который отмечает радушие и гостеприимство тангутов и то, что рабочие проводники-тангуты, сопровождавшие караван, оказывались достойными людьми, с которыми легко было ладить. "Тангутско-тибетская окраина Китая и Центральная Монголия", т. I, СПб., 1893. Эти свидетельства русских путешественников (Барадийна, Грумм-Гржимайло, Потанина) можно было бы продолжить высказываниями иностранцев о нравах и характере тибетцев. Впрочем, эти высказывания очень разноречивы (Дегодин, Тэрвер, Рокхиль, Гренар и др.).

98. А. Desgodins — аббат Август Дегодин, католический миссионер, путешественник и исследователь Тибета, автор ряда работ по географии, этнографии и языкам Тибета, составитель тибетского словаря и грамматики.

99. По наблюдениям многих путешественников, яки довольно смирные и небодливые животные. Действительно, яки стремительно бросаются ко всему неизвестному, ко всему движущемуся, они быстро несутся к цели, но у самой цели внезапно останавливаются, внимательно смотрят, а затем спокойно отходят в сторону. Но не дикостью и свирепостью нужно объяснять такие качества яка, а его безграничным любопытством, толкающим на такие поступки.

100. Отсутствие курдюка у тибетских баранов отличает их от породы овец, разводимых монголами или тюркским населением Синьцзяна, где преобладают курдючные или полукурдючные овцы. Пржевальский в своих дневниках отмечает, что бараны Куку-нора и в бассейне верхней части Хуан-хэ, разводимые тангутами, также некурдючные: "Мясо плохое; очень жирные не бывают. Вероятно, курдючным баранам нельзя жить в местностях гористых, — трудно ходить по горам. В Цайдаме курдючных баранов также мало; притом у них курдючки небольшие, продолговатые".

101. Пржевальский говорит здесь о секте буддистов-красношапочников, которая в Тибете противопоставляется секте желтошапочников. Красношапочники ныне в меньшинстве, они являются "староверами", более многочисленны желтошапочники. последователи учения ламы Дзонхавы, учения, господствующего сейчас в Тибете и Монголии. Впрочем, не только население, но и высшее духовенство одинаково терпимо относятся к обоим направлениям и к их ламам.

102. Это наблюдение Пржевальского для Северного Тибета расширяет границы института "полиандрии", до нашего путешественника, известного в Южном Тибете и на южных склонах Гималайского хребта, в местах, населенных тибетцами или народностями, близкими к ним. О полиандрии позже пишет П. К. Козлов в своей книге "Монголия и Кам": "В семейном быту тибетцев практикуется многомужие — полиандрия. Иногда у одной женщины бывает до семи мужей, которые должны быть непременно братьями; лица посторонние в такой союз не допускаются. Ребенок, происходящий от такого полиандрического брака, считает своим отцом того, на кого мать указала ему как на отца, прочие же мужья матери считаются дядями ребенка. Фамилии в смысле именно семьи в Тибете неизвестны, про детей говорят, что они дети такой-то женщины, а имя отца вряд ли когда и упоминается. Случается также что более состоятельные тибетцы имеют не только одну, но и две жены" (т. I, ч., 2, СПб., 1906, стр. 294).

На полиандрию обращает внимание и другой известный исследователь Тибета У. Рокхиль, но ошибочно ограничивает полиандрию только земледельческим населением страны.

Интересное наблюдение о полиандрии сделал Г. Ц. Цыбиков, который пишет: "В семейной жизни у тибетцев существует, между прочим, полиандрия и полигамия. При этом нам довелось только узнать, что женитьба нескольких братьев на одной и выход нескольких сестер за одного считается идеалом родственных отношений" ("Буддист-паломник у святынь Тибета", Русское Географическое общество, Петроград, 1918, стр. 177). Явление полиандрии (греческое слово) ныне рассматривается как пережиток группового брака, на что обратил внимание Ф. Энгельс в своей известной работе "Происхождение семьи, частной собственности и государства", где пишет: "…многоженство — привилегия богатых и знатных, и жены достаются главным образом путем покупки рабынь; большинство народа живет в моногамии. Таксе же исключение представляет многомужество в Индии и Тибете; его несомненно небезынтересное происхождение из группового брака еще подлежит дальнейшему изучению. Впрочем, в своей практике многомужество кажется гораздо более терпимым, чем ревнивый режим магометанских гаремов" (Госполитиздат, М., 1945, стр. 70–71).

Полиандрия — форма брака, характерная для отсталых народов Азии, впрочем имеющая очень небольшое распространение, гораздо меньшее, чем полигамия, т. е. многоженство.

103. Тибетский язык "бод-скат" морфологически относится к большой группе азиатских языков, куда входят также китайские, бирманские и таи языки. Словарный запас — односложные слова, одни и те же слова могут иметь; различное содержание в зависимости от тона произношения. Диалекты в Тибете сильно отличаются друг от друга. Центральный диалект — главный, на нем говорит население Лхасы и густо населенной долины Брамапутры. Этот диалект "бэке" является сейчас и государственный языком Автономного Тибета. Современный язык имеет мало общего с древним и письменным языком, поэтому замечание Пржевальского о том, что тибетцы бесконечно бормочут молитвы, не понимая их содержания, совершенно справедливо.

Северо-тибетское наречие, на котором говорят кукунорские тангуты, настолько отлично от лхасского, что южные тибетцы почти совсем его не понимают.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки"

Книги похожие на "Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Пржевальский - Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки"

Отзывы читателей о книге "Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки", комментарии и мнения людей о произведении.