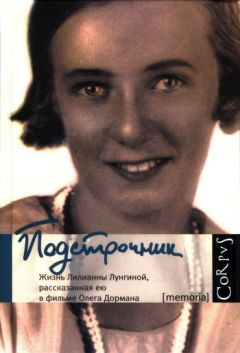

Олег Дорман - Подстрочник: Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Подстрочник: Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана"

Описание и краткое содержание "Подстрочник: Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана" читать бесплатно онлайн.

Лилианна Лунгина — прославленный мастер литературного перевода. Благодаря ей русские читатели узнали «Малыша и Карлсона» и «Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линдгрен, романы Гамсуна, Стриндберга, Бёлля, Сименона, Виана, Ажара. В детстве она жила во Франции, Палестине, Германии, а в начале тридцатых годов тринадцатилетней девочкой вернулась на родину, в СССР.

Жизнь этой удивительной женщины глубоко выразила двадцатый век. В ее захватывающем устном романе соединились хроника драматической эпохи и исповедальный рассказ о жизни души. М. Цветаева, В. Некрасов, Д. Самойлов, А. Твардовский, А. Солженицын, В. Шаламов, Е. Евтушенко, Н. Хрущев, А. Синявский, И. Бродский, А. Линдгрен — вот лишь некоторые, самые известные герои ее повествования, далекие и близкие спутники ее жизни, которую она согласилась рассказать перед камерой в документальном фильме Олега Дормана.

Волошин когда-то выбрал этот греко-болгарский поселок, чтобы купить там землю, и построил по своему проекту удивительно красивый дом. Он привез из Египта статую, мраморную голову богини Таиах, которая стала в нижнем большом салоне центром, объединяющим всю структуру этого дома. А вокруг — книжные полки, книжные полки, где имелась, во-первых, изумительная французская библиотека, что для меня было очень важно, и я кинулась читать французские книги, а еще была собрана вся поэзия Серебряного века. Так что там я впервые прочла и Цветаеву и Мандельштама. Это была, можно уверенно сказать, какая-то новая ступень моего осмысления литературы, поэзии, жизни — всего.

Тогда же я познакомилась с другом, который потом прошел через всю мою жизнь, — с Ильей Нусиновым, Элькой, как его все звали. Он тоже со своей мамой отдыхал в Коктебеле. Его отец был известный литературовед и теоретик литературы.

А с другой стороны, мама подружилась с Марьей Степановной Волошиной, поэтому я получила возможность ходить на изумительные вечера, которые устраивались у нее дома. То это были музыкальные вечера, то читались старые стихи, то молодые поэты приезжали. Там, скажем, я впервые услышала Михалкова — тогда это был довольно милый мальчик, читал «Дядю Степу», которого только что написал, и совсем не обещал стать тем продажным <…> каким стал в дальнейшем.[7] И его Марья Степановна вполне принимала и пускала в дом.

Волошин умер в тридцать втором году. Все это было еще очень свежо. Дух его — человека необычайно гуманного, поэтического, широких взглядов — витал в этих стенах. В день его смерти плели венки и шли на его могилу — а он завещал себя похоронить на вершине одного холма, откуда видна вся долина Коктебеля, — и вот мы поднимались туда, и все это было овеяно такой живой, воплощенной в жизнь поэзией, которая не могла не произвести огромного впечатления на девочку в пятнадцать лет.

Марья Степановна, когда кончилась наша путевка, предложила маме оставить меня у нее на чердаке, где жили еще несколько ребят, дети ее друзей. И невероятное чудо — я была уверена, что мама не разрешит, — мама разрешила. Она была очарована Марьей Степановной, которая была очень интересной женщиной, очень своеобразной.

Она была человеком малограмотным. Работала медсестрой. Но она была человеком исключительно широких гуманных взглядов. В начале двадцатых годов, когда Крым переходил от большевиков к разным бандам, потом к белым и бог весть к кому, она в своем доме прятала одновременно трех-четырех представителей разных враждующих партий. В одной комнате жил большевик, в другой бандеровец, в третьей еще кто-то. Она была христианкой действенной, активной, считала, что задача человека на земле — помогать другим. Поэтому она, будучи медсестрой, ходила всех лечить в эту болгарскую деревню — деревня была главным образом болгарской, греков там осталось мало, но были и греки, которых выселили в начале войны, — ходила лечить всех, всех прятала, всех кормила, хотела приголубить и обнять как можно больше людей. И такое отношение к жизни, конечно, произвело на меня сильное и формирующее впечатление, безусловно. Что прежде всего нужно помочь, а потом разбираться во всем остальном. Что нельзя отказывать никому, нужно доверять и помогать. Такая жизненная установка. Это очень хорошая установка для девочки в пятнадцать лет.

На этом чердаке среди ребят, там живших, был мальчик, на которого я сразу обратила внимание. Его звали Юра Шаховской, он был сыном князя Шаховского. Папу Юры расстреляли еще до того, как Юра родился, когда его мама, баронесса фон Тиморот, фрейлина императрицы, была на четвертом месяце беременности. А когда я с Юрой познакомилась, его мама работала нянечкой и мыла полы в Тропическом институте.[8] Жили они в Москве на Плотниковом переулке. Ему было восемнадцать лет, он учился в школе рабочей молодежи и уже работал, шофером, потому что они еле сводили концы с концами. Он был очень интересный мальчик, знал бездну стихов наизусть, и это тоже дружба на много лет, которая пошла из Коктебеля.

Вот тут обнаруживается одна из особенностей моих связей с людьми. Как-то так получалось в моей жизни, что человек, который попадал в мою орбиту, оставался в ней. Люди не уходили, почти не уходили из моего круга. Большинство людей, которые близко ко мне подходили, — я их не отпускала. Ну, и они, в общем, не очень рвались отойти. Во всяком случае, отношения всегда имели продолжение. Это с одной стороны. А с другой стороны, я давно сделала такое наблюдение: одни люди, имея много разных знакомых, не любят их соединять, держат отдельными группками. А у меня было всегда стремление — наверное, идиотское, часто даже пагубное — всех, наоборот, объединить, всех перезнакомить, всех собрать. И я действительно так и делала. Поэтому свои дружбы первого Коктебеля — я говорю первого, потому что потом десятки раз была в Коктебеле, — я перезнакомила со своими одноклассниками, и это стала как бы одна большая компания. И эти новые дружбы, эти книги, эта поэзия Серебряного века несколько отвлекли меня, и к счастью, от чрезмерной политизации, что ли, от чрезмерного отрицания советской действительности и от всей той жизни, которая меня в какое-то время забрала целиком. Как-то расширился круг моей жизни внутренней, не знаю, жизни внутри меня.

14

В тридцать шестом — тридцать восьмом годах, в период самого страшного террора, повседневная жизнь странным образом улучшилась. После долгих голодных лет, после коллективизации и всего прочего, что довело народ до почти полного истощения, наступило как бы затишье. Отмашку дал сам Сталин. Он произнес знаменитую фразу: «Жить стало лучше, жить стало веселее». Ее хором повторяли все газеты. В тридцать пятом отменили карточки на питание. Потихоньку заполнялись прилавки. Появилась копченая рыба, икра, четыре или даже пять сортов сыра. Стали повсюду продавать апельсины, испанские. Открылись кафе. Например, «Коктейль-бар» на улице Горького. Там можно было выпить, сидя в полумраке на высоком табурете, — это считалось верхом роскоши. А в «Артистическом» напротив МХАТа можно было выпить чашечку кофе до или после спектакля и съесть омлет.

Стали лучше одеваться. Женщины начали ходить в парикмахерские и делать маникюр — маникюрши были даже на заводах, — красили губы красной помадой, выщипывали брови. Раньше все одевались одинаково плохо, а теперь появилась некоторая возможность быть элегантными. Снова стали выходить журналы мод. Товарищу Жемчужиной, жене Молотова,[9] было поручено отвечать за производство духов, лосьонов и кремов.

Сталин разрешил радости жизни. Узаконил любовь, семейное счастье (развестись было очень трудно), отцовский долг, позволил поэзию, допустил рассуждения о гуманизме, румяна и украшения. Вернулись танго и фокстрот, а Леонид Утесов создал советский джаз. У него была такая песенка, которая точно выражает дух нового времени:

На аллеях центрального парка

Майским утром растет резеда.

Можно галстук носить очень яркий

И быть в шахте героем труда.

Как же так: резеда —

И героем труда?

Не пойму, объясните вы мне.

Потому, что у нас

Каждый молод сейчас

В нашей юной прекрасной стране.

И, само собой, «я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Это без умолку звучало на улицах из репродукторов, а в квартирах из «тарелок», и не дай бог на кухне или в коридоре коммуналки попросить сделать потише. Донесли бы мгновенно, в стукачах недостатка не было. Укрыться от лавины пропаганды было невозможно. Скажем, на каждой стене висела фотография Ленина и Сталина, называвшаяся «Большая дружба». Потом, при Хрущеве, выяснилось, что это фотомонтаж: два разных снимка — один Ленина, другой Сталина — соединили, чтобы при жизни канонизировать Сталина.

До тридцать шестого года все жили во имя «общего дела» и никто не помышлял о частной жизни. Ее едва хватало на то, чтобы завести детей. А потом внезапно, после одной-единственной фразы Сталина «жить стало веселее», все поменялось. Народ послушался. Коммунисты стали исправно влюбляться и заводить семью. Заодно появилась новая литература, вернулась лирическая поэзия в виде стихов Симонова и Долматовского, певших о любви под безоблачным небом родины. Разрешено было даже упоминать Достоевского и Есенина, за что раньше можно было надолго сесть в тюрьму. В тридцать седьмом году с большой помпой отметили столетие смерти Пушкина, миллионными тиражами напечатали два издания Полного собрания сочинений. Стали выходить фильмы и музыкальные комедии. Театр имел тогда такой успех, какого потом, пожалуй, больше и не имел. Ночами стояли в очередях за билетами, чтобы попасть во МХАТ и увидеть Качалова, Москвина, Книппер-Чехову. Самым модным спектаклем была «Анна Каренина», он даже ездил в Париж. С огромным успехом шли «Дни Турбиных». Я знала людей, которые ходили на «Турбиных» тридцать два раза. Булгаков показал, что у белых офицеров тоже было чувство собственного достоинства и понятие чести. Говорили, что Сталин много раз бывал на спектакле, сидел в глубине ложи, сокрытый от глаз.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Подстрочник: Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана"

Книги похожие на "Подстрочник: Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Олег Дорман - Подстрочник: Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана"

Отзывы читателей о книге "Подстрочник: Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана", комментарии и мнения людей о произведении.