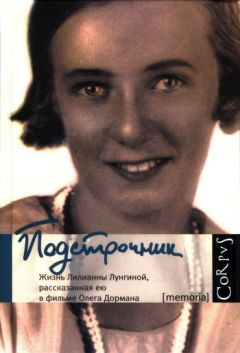

Олег Дорман - Подстрочник: Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Подстрочник: Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана"

Описание и краткое содержание "Подстрочник: Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана" читать бесплатно онлайн.

Лилианна Лунгина — прославленный мастер литературного перевода. Благодаря ей русские читатели узнали «Малыша и Карлсона» и «Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линдгрен, романы Гамсуна, Стриндберга, Бёлля, Сименона, Виана, Ажара. В детстве она жила во Франции, Палестине, Германии, а в начале тридцатых годов тринадцатилетней девочкой вернулась на родину, в СССР.

Жизнь этой удивительной женщины глубоко выразила двадцатый век. В ее захватывающем устном романе соединились хроника драматической эпохи и исповедальный рассказ о жизни души. М. Цветаева, В. Некрасов, Д. Самойлов, А. Твардовский, А. Солженицын, В. Шаламов, Е. Евтушенко, Н. Хрущев, А. Синявский, И. Бродский, А. Линдгрен — вот лишь некоторые, самые известные герои ее повествования, далекие и близкие спутники ее жизни, которую она согласилась рассказать перед камерой в документальном фильме Олега Дормана.

Это все наш класс.

Не пойти в школу было страшным наказанием. Когда поднималась температура, мы сбивали градусники. Потому что, хотя у нас были очень хорошие учителя, про которых рассказ впереди, самым интересным было живое общение. Оно увлекало, мы поздно расходились, провожали друг друга, — шла своя интенсивная жизнь.

12

Мы просыпались под особый звук, под скреб такой: дворники кололи лед. Это, может быть, главный звук моего московского детства. Совсем изменился московский климат. Те зимы были еще очень холодные и снежные. И вот этот звук поскребывания, откалывания льда сопровождал начало дня. Он был очень поэтичным. Я бы вот как определила: это был звук еще патриархальной Москвы, которая потом совершенно ушла. Днем, когда мы возвращались из школы, дворники сгребали этот лед в кучки и на саночках свозили во дворы, а там стояли котлы, где топили этот лед, и улицы были всегда убраны. Никакой техники, ничего такого, что теперь есть в изобилии, а ходить нельзя. Улицы были чистые, убранные, и было это поскребывание, особое совершенно, неповторимый звук скребка по льду, по снегу. Это ушло. Как ушли куда-то мальчики и девочки, которые все ходили с коньками. Во второй половине дня по Москве почти все ребята ходили с коньками. Их особым образом завязывали. Было такое пижонство — гаги носить, перекинув через спину. А в Москве моих уже институтских лет все ходили с лыжами по субботам и воскресеньям. Теперь я почти не встречаю ребят ни с коньками, ни с лыжами. А в те годы выйдешь из дома — обязательно толпы с лыжами, едут за город или в парки. Что-то было в этом укладе патриархальное. К патриархальной же Москве тех лет относятся и молочницы. Утром улица была полна молочниц. Это женщины, которые из ближайшего пригорода, с двумя бидонами на спине и с мешком картошки спереди, на груди, ездили каждое утро по определенным квартирам. И к нам они ходили — ко всем ходили молочницы. У всех были свои молочницы. Иногда меняли молоко на хлеб, потому что из деревень забирали всю муку в город и хлеба у них не было, иногда на тряпки, которые трудно было тогда достать, а то и на деньги. Это был быт: шум бидонов, разливаемое молоко, картошка, которую они приносили, которая еще пахла снегом, — все это составляло что-то очень патриархально-доморощенное в Москве.

Москва была еще городом девятнадцатого века со множеством старинных особняков с классическими голубыми или желтыми фасадами. Там заседали всякие райкомы и прочие организации, называвшиеся по советской моде того времени аббревиатурами, не менее таинственными, чем их деятельность. Были тысячи деревянных домиков в один-два этажа с палисадником. В бесконечных трубах проходных дворов работали последние ремесленники-кустари.

Я еще помню извозчиков. Тридцать четвертый, тридцать пятый год — еще ездили по улицам санки с извозчиками. Очень дорого стоили. К седокам обращались «барин, барыня». Но извозчики очень быстро сошли, и единственным общественным транспортом сделался трамвай. Садились с боем, сходили тоже с боем. Вагоны были переполнены, люди висели на подножках, цеплялись за что могли. Езда была настоящей пыткой. Ехали под оглушительный стук колес, сдавленные, как сардины в банке, к большому удовольствию карманников.

Помню и совсем не патриархальное, а страшное. Ходили по домам люди, видимо бежавшие от колхозов, главным образом — женщины, просить милостыню. Но они никогда не просили денег, они просили хлеб и вещи. И я никогда не забуду, как одна женщина говорит: подайте, Христа ради, хоть что-нибудь, и распахнула рваный грязный ватник, и оказалось, что она голая. Даже рубашки на ней не было. Это я на всю жизнь запомнила. Почти каждый день приходили такие люди, какие-то переселенцы, люди, бежавшие откуда-то, искавшие чего-то, с детьми, как правило. Всегда старались что-то подать, я помню, что простыни мы давали, какую-то свою одежду давали.

А рядом с отчаянной нищетой существовал ТОРГСИН, «Торговля с иностранцами», где можно было купить что угодно, но только за валюту, золото и серебро. Придуман ТОРГСИН был, чтобы легально изъять оставшиеся ценности у немногих не уехавших в эмиграцию и еще не арестованных потомков дворянства и купечества. Однажды мы с родителями были в гостях у друзей, и хозяева извинились, за то что подали к столу ножи с железными шпеньками вместо рукояток — серебряные рукоятки «отнесли в Торгсин».

Мы сами, конечно, жили хорошо. То есть убого, нищенски по западным нормам, но очень хорошо по советским, московским нормам. Тогда была система распределителей, карточек. У папы был такой закрытый распределитель. Папа назывался «ИТР — литер „А“», т. е. инженерно-технический работник повышенного уровня. Распределитель этот находился в знаменитом доме на набережной, описанном потом Трифоновым в романе. Туда можно было ездить раз или два в неделю и по этим карточкам «литера А» выбирать паек. Так что мы ни в чем необходимом (конечно, я повторю, была убогая жизнь) не нуждались. Но мои товарищи по школе жили совсем иначе. В частности, я в классе дружила с девочкой, которую звали Нина Попова. Она была дочкой швеи в ателье. Жили они с мамой и сестренкой в Марьиной Роще, как и многие ребята из нашего класса. Школа находилась в Вадковском переулке, это Сущевский вал, недалеко от Бутырской тюрьмы. И вот когда я первый раз попала к ним домой, то с изумлением — тут, конечно, надо сделать скидку на мою наивность и глупость — выяснила для себя, что, оказывается, не в каждой семье готовят обед. Я раньше этого не подозревала. Оказывается, есть семьи, где обед не готовят. Меня это поразило. Меня это так поразило, что я до сих пор помню. Там на обед пьют чай, хорошо, если есть сахар, хуже, если его нет, и едят хлеб — с солью, с постным маслом. Вот обед у Нины Поповой.

Я ходила к ребятам, я видела коммунальные квартиры, когда большая семья — ну, скажем, бабушка, дедушка, папа, мама и двое детей — жила в какой-нибудь комнате шестнадцать-семнадцать метров, и это было еще неплохо. А многие жили в комнатах, перегороженных ширмой, или сшивали и вешали вместо перегородки простыни, и если, скажем, старший сын женился и приводил в ту же комнату еще жену молодую, то простыней им отгораживали уголок, где они жили. Я таких квартир перевидала кучу.

Другое сильное впечатление тех лет. Папа дружил со всемирно знаменитым шахматистом Эмануилом Ласкером, и по воскресеньям, два-три раза в месяц, мы ходили всей семьей к ним обедать. Он жил здесь в эмиграции, бежавши от Гитлера, он был еврей, как известно. Чувствовал себя здесь неуютно, мало кого знал, очень привязался к папе и даже играл с ним в шахматы после этих обедов. Это был тридцать шестой год. Ласкер жил войной в Испании. Я помню, у него вся комната была уставлена стеллажами с книгами, а целую стену занимала огромная карта Испании. С красными флажками, которые он перекалывал по мере продвижения войск. Все следили тогда за Испанией, она очень много занимала места в разговорах и всех волновала. Позже, когда я училась в институте, приехали первые испанские дети, которых поселили в интернатах… Но вот в тот момент еще шла война.

А потом начала нарастать волна арестов.

Одним из первых высоких чинов арестовали Крыленко. А Крыленко был тогда наркомом, любил шахматы и руководил шахматным обществом. Это был человек, к которому Ласкер мог обратиться, который приходил к нему в гости, иногда бывал и на этих воскресных обедах. И я очень хорошо помню, как Ласкера охватил страх. Он сначала никак не мог догадаться, почему не может к нему дозвониться, почему Крыленко исчез. Очевидно, немецко-западная психология более медленно и трудно осваивала быстрые изменения нашей тогдашней жизни, — прошла, наверное, неделя-другая, пока он осознал, что Крыленко просто арестован. А потом и других знакомых Ласкера арестовали. И на каком-то очередном обеде он нам сказал: всё, мы попросили визу, уезжаем в Америку. Мы боимся здесь оставаться.

13

Однако было бы неправильно сказать, что все было только негативное, что весь мой путь развития в эти годы сводился к отторжению советской системы. Нет. Было много такого, что расширило кругозор, взгляд на мир, позволило как-то подняться выше по ступенькам развития. Особенно важным и, может быть, в каком-то смысле решающим событием в моей жизни была поездка в тридцать пятом году в Коктебель.

Мама вела кружок кукольного театра при Союзе писателей. Поэтому ей продали путевки в писательский дом в Коктебеле. Когда мы приехали, я сразу же была очарована немыслимой красотой этого места. Это восточный берег Крыма, сильно отличающийся от южного, он более суров. И мне казалось, что я попала на греческую землю. Так я себе воображала. Эта земля растрескавшаяся, этот изумительной красоты абрис одной из самых древних в Европе горных цепей — Карадага, — все это было пленительно. А дополнением к этому, гармоничным и поэтичным, был Дом поэта, дом Волошина.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Подстрочник: Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана"

Книги похожие на "Подстрочник: Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Олег Дорман - Подстрочник: Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана"

Отзывы читателей о книге "Подстрочник: Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана", комментарии и мнения людей о произведении.