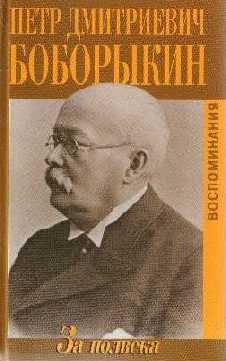

Петр Боборыкин - За полвека. Воспоминания

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "За полвека. Воспоминания"

Описание и краткое содержание "За полвека. Воспоминания" читать бесплатно онлайн.

Петр Дмитриевич Боборыкин (1836-1921), создатель русского слова `интеллигент`, автор популярнейших романов: `Дельцы`, `Китай-город`, `Василий Теркин` и многих других, был `европеец не только по манерам, привычкам, образованности и близкому знакомству с заграничной жизнью, но европеец в лучшем смысле слова, служивший всю жизнь высшим идеалам общечеловеческой культуры, без национальной, племенной и религиозной исключительности. Вдумчивая отзывчивость на злобу дня... требует большой наблюдательности. И этим качеством Боборыкин обладал в высшей степени. Жизнь общества в данный момент, костюмы, характер разговоров, перемены моды, житейские вкусы, обстановка, обычаи, развлечения и повадки... русских людей у себя и за границей изображены им с занимательной точностью и подробностями`.

Она и начальница института Загоскина считались самыми блестящими собеседницами.

Начальница принимала у себя всю светскую Казань, и ее гостиная по тону стояла почти на одном ранге с губернаторской.

У ней, у Ростовских, у Львовых и у Молоствовых любили музыку, и мой товарищ по нижегородской гимназии Милий Балакирев (на вторую зиму мы жили с ним в одной квартире) сразу пошел очень ходко в казанском обществе, получил уроки, много играл в гостиных и сделался до переезда своего в Петербург местным виртуозом и композитором.

Наши товарищеские отношения с Балакиревым закрепились именно здесь, в Казани. Не помню, почему он не поступил в студенты (на что имел право, так как кончил курс в нижегородском Александровском институте), а зачислился в вольные слушатели по математическому разряду. Он сначала довольно усердно посещал лекции, но дальше второго курса не пошел, отдавшись своему музыкальному призванию.

Балакирев остался истым нижегородцем, больше многих из нас, и Нижнему он обязан своей первоначальной музыкальной выучкой. Тот барин — биограф Моцарта, А.В.Улыбышев, о котором я говорил в первой главе, — оценил его дарование, и в его доме он, еще в Нижнем, попал в воздух настоящей музыкальности, слышал его воспоминания, оценки, участвовал годами во всем, что в этом доме исполнялось по камерной и симфонической музыке. Улыбышев как раз перед нашим поступлением в Казань писал свой критический этюд о Бетховене (где оценивал его, как безусловный поклонник Моцарта, то есть по-старинному), а для этого он прослушивал у себя на дому симфонии Бетховена, которые исполняли ему театральные музыканты.

Балакирев в Нижнем покончил уже свою выучку пианиста. Кроме москвича Дюбюка, его учителем был некий Эйзерих, застрявший в провинциальных пианистах. В Казани ему не у кого было учиться, и в Петербург он уехал готовым музыкантом и как виртуоз, и как начинающий композитор. Пианисты, какие наезжали в Казань — Сеймур Шифф и Антон Контский, — обходились с ним уже как с молодым коллегой. Контский заезжал и к нам, в нашу студенческую квартирку; но в ученики, как к виртуозу, Балакирев к нему не поступил. В своих первых композиторских попытках мой земляк был предоставлен самому себе. Систематически учиться теории музыки или истории ее было не у кого. Ни о каких высших курсах или консерваториях тогда и в столицах никто еще не думал, а тем менее в провинции.

Музицировали в казанском свете больше, чем в Нижнем; но все-таки там не нашлось ни одного такого музыкального дома, как дом Улыбышева. За Балакиревым всего больше ухаживали у начальницы института, у Молоствова (попечителя), Ростовских, Львовых. Меня он туда не возил. Общая наша светская гостиная была только у Загоскиной. Серьезного кружка любителей музыки с постоянными вечерами я тоже что-то не помню. Не думаю, чтобы значился там и такой хороший педагог, как нижегородский Эйзерих — учитель Балакирева. В университете состоял на службе немец Мунк. Под руководством его шли квартетные вечера, в которых и я участвовал — в первую зиму. Но к скрипке я стал охладевать, а к переезду в Дерпт и совсем ее оставил, видя, что виртуоза из меня не выйдет.

Но все-таки меня с Балакиревым связывал мой — хоть и чисто любительский — интерес к музыке. Он постоянно делился со мною своими вкусами, оценками и замыслами, какие начинали уже приходить ему. Помню и те две композиции, какие он написал в Казани: фантазию на мотивы из какой-то оперы (в тогдашнем модном стиле таких транскрипций) и опыт квартета, который он начал писать без всякого руководительства. Не помню, чтобы у него были какие-нибудь учебники по теории музыки, оркестровке или гармонии. Русских учебников не существовало; а немецкий язык он знал недостаточно. Кажется, в Казани стал он выступать и в концертах. Но вообще хорошей музыки симфонического характера тогда и совсем нельзя было слышать в концертах. Наезжали знаменитости-виртуозы. Особую сенсацию, кроме Антона Контского, произвел его брат-скрипач, Аполлинарий. Мне потому особенно памятен его концерт, данный в городском театре, что я был оклеветан субом (по фамилии Ивановым) — якобы я производил шум; а дело сводилось к какому-то объяснению с казенными студентами, которых этот суб привел гурьбой в верхнюю галерею. Из-за этого обвинения инспектор посадил меня в карцер на целые сутки.

Оправданий он не принимал против суба; а из казенных никто в пользу мою показаний не дал. Это случилось в первую зиму моего житья в Казани.

Театр играл довольно видную роль в жизни города: и студенчество, и средний класс (вплоть до богатых купцов-татар), и дворянское общество интересовались театром.

После нижегородской деревянной хоромины только что отстроенный. казанский театр мог казаться даже роскошным. По фасаду он был красивее московского Малого и стоял на просторной площадке, невдалеке от нового же тогда дома Дворянского собрания. Если не ошибаюсь, он и теперь после пожара на том же месте.

Управлялся он городской дирекцией. Это отзывалось уже новыми порядками. Общий строй игры и постановки пьес для губернского города — совсем не плохие, никак не хуже (по тогдашнему времени), чем, например, частные театры Петербурга и Москвы и в конце XIX века, прикидывая их к уровню образцовых сцен, за исключением, конечно, Художественного театра.

Но я уже побывал в Москве, и то, что мне дал Малый театр, залегло в мои оценки, подняло мои требования. В труппе были такие силы, как Милославский, игравший в Нижнем не один сезон в те годы, когда я еще учился в гимназии, Виноградов (впоследствии петербургский актер), Владимиров, Дудкин (превратившийся в Петербурге в Озерова), Никитин; а в женском персонале: Таланова (наша Ханея), ее сестра Стрелкова (также из нашей нижегородской труппы), хорошенькая тогда Прокофьева, перешедшая потом в Александрийский театр вместе с Дудкиным.

Читатели романа «В путь-дорогу» знают, что публика разделялась тогда на «стрелкистов» и «прокофьистов», особенно студенчество.

Эти театральные клички могли служить и оценкой того, что каждый из лагерей представлял собою и в аудиториях, в университетской жизни. Поклонники первой драматической актрисы Стрелковой набирались из более развитых студентов, принадлежали к демократам. Много было в них и казенных. А «прокофьистами» считались франтики, которые и тогда водились, но в ограниченном числе. То же и в обществе, в зрителях партера и лож.

Мне как нижегородцу курьезно было найти в первой драматической актрисе — нашу «Сашеньку Стрелкову», меньшую сестру «Ханеи». Она росла за кулисами, вряд ли где-нибудь и чему-нибудь училась, кроме русской грамоты, и когда стала подрастать, то ее выпускали в дивертисменте танцевать качучу, а мы, гимназистами, всегда подтрунивали над ее толстыми ногами, бесцеремонно называя их (за глаза) «бревнами».

И она в два-три года так выровнялась, что держала первое амплуа, при наружности скорее некрасивой, плотной фигуре и неэффектном росте.

А Прокофьева брала лицом, голоском, бойкостью; но настоящего таланта не имела и кончила в Петербурге на водевильном амплуа.

Милославский считался тогда провинциальной знаменитостью. Я его видал и у моего дяди — театрала. Его принимали в нижегородском обществе, что тогда считалось редкостью, принимали больше потому, что он был отставной гусар, из дворянской балтийской фамилии. В Казани, как и в Нижнем, Милославский играл все, и в комедии, и в мелодраме, и в трагедии, от роли городничего до Гамлета и Ляпунова.

Он состоял и главным распорядителем казанской сцены; репертуар давал разнообразный, разумеется с преобладанием переводных драм, выступая в таких пьесах, как «Эсмеральда», «Графиня Клара д'0бервиль», «Она помешана» и т. д.

Тогда, как и теперь, провинция шла следом за столицами; что давалось в них, то повторяли и в губернских городах. Островский только что входил во вкусы публики, да всего одна его комедия и давалась к 1853 году: «Не в свои сани не садись». За новинками гнались и тогда. И в Казани я уже видел пьесу, состряпанную на подвиге того плотника, который спас танцовщицу в пожаре Большого театра, взобравшись на крышу. И этого плотника, прикрашенного по-театральному, играл все тот же первый сюжет Милославский.

Он дебютировал и в Москве и оставался там некоторое время на первом драматическом амплуа.

С тех пор, то есть с зим 1853–1855 годов, я его больше не видал, и он кончил свою жизнь провинциальным антрепренером на юге.

«Николай Карлович» (как его всегда звали в публике) был типичный продукт своего времени, талантливый дилетант, из тогдашних прожигателей жизни, с барским тоном и замашками; но комедиант в полном смысле, самоуверенный, берущийся за все, прекрасный исполнитель светских ролей (его в «Кречинском» ставили выше Самойлова и Шуйского), каратыгинской школы в трагедиях и мелодрамах, прибегавший к разным «штучкам» в мимических эффектах, рассказчик и бонмотист (острослов), не пренебрегавший и куплетами в дивертисментах, вроде:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "За полвека. Воспоминания"

Книги похожие на "За полвека. Воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Петр Боборыкин - За полвека. Воспоминания"

Отзывы читателей о книге "За полвека. Воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.