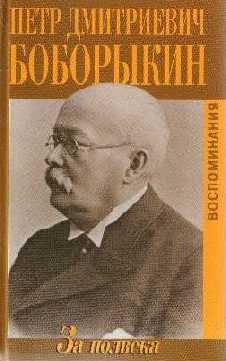

Петр Боборыкин - За полвека. Воспоминания

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "За полвека. Воспоминания"

Описание и краткое содержание "За полвека. Воспоминания" читать бесплатно онлайн.

Петр Дмитриевич Боборыкин (1836-1921), создатель русского слова `интеллигент`, автор популярнейших романов: `Дельцы`, `Китай-город`, `Василий Теркин` и многих других, был `европеец не только по манерам, привычкам, образованности и близкому знакомству с заграничной жизнью, но европеец в лучшем смысле слова, служивший всю жизнь высшим идеалам общечеловеческой культуры, без национальной, племенной и религиозной исключительности. Вдумчивая отзывчивость на злобу дня... требует большой наблюдательности. И этим качеством Боборыкин обладал в высшей степени. Жизнь общества в данный момент, костюмы, характер разговоров, перемены моды, житейские вкусы, обстановка, обычаи, развлечения и повадки... русских людей у себя и за границей изображены им с занимательной точностью и подробностями`.

По некоторым наукам, например хотя бы по химии, вся литература пособий сводилась к учебникам Гессе и француза Реньо, и то только по неорганической химии. Языки знал один на тридцать человек, да и то вряд ли. Того, что теперь называют «семинариями», писания рефератов и прений, и в заводе не было.

Созывали нас на первом курсе слушать сочинения, которые писались на разные темы под руководством адъюнкта словесности, добродушнейшего слависта Ровинского. Эти обязательные упражнения как-то не привились. Во мне, считавшемся в гимназии «сочинителем», эти литературные сборища не вызвали особенного интереса. У меня не явилось ни малейшей охоты что-нибудь написать самому или обратиться за советом к Ровинскому.

Вообще, словесные науки стояли от нас в стороне. Посещать чужие лекции считалось неловким, да никто из профессоров и не привлекал. Самый речистый и интересный был все-таки Иванов, который читал нам обязательный предмет, и целых два года.

Ему многие, и не словесники, обязаны порядочными сведениями по историографии. Он прочел нам целый курс «пропедевтики» с критическим разбором неписьменных и письменных источников.

О профессор словесности Буличе мы не имели никакого ясного представления.

Филологи-классики, профессора восточных языков — все это входило в область каких-то более или менее «ископаемых». Исключение делали для известного в то время слависта В.И.Григоровича, и то больше потому, что он пользовался репутацией чудака и вся Казань рассказывала анекдоты о его феноменальной рассеянности. А адъюнкт всеобщей истории Славянский, которого звали все «Мишенька», приобрел популярность своей ленью, кутежами и беспорядочным ухарством, с каким он читал лекции, когда являлся в аудиторию.

Два-три немца, профессора римского и уголовного права и зоологии, были предметами потешных россказней, которые мы получили в наследство от старых студентов.

Нисколько не анекдот то, что Камбек, профессор римского права, коверкал русские слова, попадая на скандальные созвучия, а Фогель лекцию о неумышленных убийствах с смехотворным акцентом неизменно начинал такой тирадой: «Ешели кдо-то фистрэляет на бупличном месте з пулею и упьет трухаго».

У медиков я бывал на разных лекциях, посещал и товарищей в клинике. Там все было построже — по учению, экзаменам и практическим работам. Очень любимый и требовательный преподаватель анатомии Аристов действительно владел мастерским описательным языком, и считалось как-то унизительным пропустить хоть одну его лекцию. В клинике местной славой окружен был хирург Елачич, читавший еще по-латыни.

Но физиология была в жалком положении, без кабинета, опытов и вивисекций.

Иностранец Берви, как рассказывали тогда сами медики, кровообращение объяснял на собственном носовом платке, а профессор терапии Линдгрэн был заведомый гомеопат.

Не хочу здесь повторяться. «В путь-дорогу» во второй трети содержит достаточно штрихов, портретов и картин, взятых живьем, может быть в несколько обличительном тоне, но без умышленных преувеличений.

Моя жизнь вне университета проходила по материальной обстановке совсем не так, как у Телепнева. Мне пришлось сесть на содержание в тысячу рублей ассигнациями, как тогда еще считали наши старики, что составляло неполных триста рублей, — весьма скудная студенческая стипендия в настоящее время; да и тогда это было очень в обрез, хотя слушание лекций и стоило всего сорок рублей.

Со мной отпустили «человека», чего я совсем не добивался, и он стоил целую треть моего содержания. Жили мы втроем в маленькой квартирке из двух комнат в знаменитой «Акчуринской казарме», двор которой был очень похож по своей обстановке на тот, где проживали у М.Горького его супруги Орловы.

Переход был довольно-таки резкий из барского дома, где нас, правда, не приучали ни к какой роскоши, но где все-таки значилось до сорока человек дворни и до двадцати лошадей на конюшнях.

Но я не помню, чтобы такое житье на двадцать рублей в месяц вызывало во мне чувство недовольства, болезненно подавляло или питало нездоровый, тщеславный стыд.

Да и вообще в то время нигде, ни в каком университете, где я побывал — ни в Казани, ни в Дерпте, ни в Петербурге — не водилось почти того, что теперь стало неизбежной принадлежностью студенческого быта, жизни на благотворительные сборы.

Нам и в голову не приходило, что мы потому только, что мы учимся, имеем как бы какое-то право требовать от общества материальной поддержки.

И в наше время было много бедняков. Казенных держали недурно, им жилось куда лучше доброй половины своекоштных, которые и тогда освобождались от платы, пользовались некоторыми стипендиями (например, сибиряки), получали от казны даровой обед и даже даровую баню. Но, повторяю, ни в обществе, ни в среде студентов не сложился еще взгляд, по которому одно только звание студента дает как бы привилегию на государственную или общественную поддержку. Мы должны были довольствоваться очень скудной едой. В Дерпте, два года спустя, она стала еще скуднее, и целую зиму мы с товарищем не могли тратить на обед больше четырех рублей на двоих в месяц, а мой «раб» ел гораздо лучше нас.

И с таким-то скудным содержанием я в первую же зиму стал бывать в казанских гостиных. Мундир позволял играть роль молодого человека; на извозчика не из чего было много тратить, а танцевать в чистых замшевых перчатках стоило недорого, потому что они мылись. В лучшие дома тогдашнего чисто дворянского общества меня вводило семейство Г-н, где с умной девушкой, старшей дочерью, у меня установился довольно невинный флерт. Были и другие рекомендации из Нижнего.

Тогда Казань славилась тем, что в «общество» не попадали даже и крупные чиновники, если их не считали «из того же круга». Самые родовитые и богатые дома перероднились между собою, много принимали, давали балы и вечера. Танцевал я в первую зиму, конечно, больше, чем сидел за лекциями или серьезными книгами.

Такой светский искус я считаю положительно полезным. Он отвлекал от многих грязных увлечений студенчества. Юноша «полировался», а это совсем не плохо. И тут женщины — замужние дамы и девицы — продолжали свое воспитательное влияние.

Нетребовательность и сравнительная дешевизна позволяли бывать всюду, в самых богатых и блестящих домах, не делая долгов, не выходя из своего бюджета в тысячу рублей ассигнациями.

Жили в Казани и шумно и привольно, но по части высшей «интеллигенции» было скудно. Даже в Нижнем нашлось несколько писателей за мои гимназические годы; а в тогдашнем казанском обществе я не помню ни одного интересного мужчины с литературным именем или с репутацией особенного ума, начитанности. Профессора в тамошнем свете появлялись очень редко, и едва ли не одного только И.К.Бабста встречал я в светских домах до перехода его в Москву.

Не помню, чтобы водился тогда в Казани хоть один профессиональный писатель, даже из маленьких. В Нижнем как-никак все-таки служил Авдеев; Мельников уже начинал свою карьеру беллетриста в «Москвитянине». В Казани не было даже и местного поэтика. По крайней мере в тогдашнем монде мне не приводилось встретить ни единого.

Этот монд, как я сказал выше, был почти исключительно дворянский. И чиновники, бывавшие в «обществе», принадлежали к местному дворянству. Даже вице-губернатор был «не из общества», и разные советники правления и палат. Зато одного из частных приставов, в тогдашней форме гоголевского городничего, принимали — и его, и жену, и дочь — потому что он был из дворян и помещик.

Губернатором все время при мне оставался И.А.Баратынский, брат поэта, женатый на Абамелек, той красавице, которой Пушкин написал прелестный мадригал: «Когда-то помню» и т. д.

Тогда она уже повернула за роковой для красавицы предел сорокалетия, но все еще считалась красавицей, держала себя на своих приемах с большими «тонами» и принимала «в перчатках», о чем говорили в городе; даже ее кресло стояло в гостиной на некотором возвышении. Старушкой, лет через тридцать, она жила в Бадене, и я увидал в ней какую-то Наину из «Руслана и Людмилы». Тогда она сделалась литературной дамой и переводила русские стихи по-английски; но губернаторшей никаких у себя вечеров с литературными чтениями и даже с музыкой в те годы не устраивала.

Литературу в казанском монде представляла собою одна только М.Ф.Ростовская (по казанскому произношению Растовская), сестра Львова, автора «Боже, царя храни», и другого генерала, бывшего тогда в Казани начальником жандармского округа. Вся ее известность основывалась на каких-то повестушках, которыми никто из нас не интересовался. По положению она была только жена директора первой гимназии (где когда-то учился Державин); ее муж принадлежал к «обществу», да и по братьям она была из петербургского света.

Она и начальница института Загоскина считались самыми блестящими собеседницами.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "За полвека. Воспоминания"

Книги похожие на "За полвека. Воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Петр Боборыкин - За полвека. Воспоминания"

Отзывы читателей о книге "За полвека. Воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.